मनुस्मृति, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो सदियों से सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत कर्तव्यों पर गहन चिंतन का विषय रहा है। अक्सर विवादों से घिरी यह संहिता, वर्ण व्यवस्था के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित ‘कर्तव्यों’ पर विशेष बल देती है, न कि केवल पदानुक्रम पर। आज जब वैश्विक स्तर पर ‘सामाजिक जिम्मेदारी’ (Social Responsibility) और ‘सामुदायिक योगदान’ जैसे विषयों पर बहसें तेज हैं, तब मनुस्मृति के कर्तव्य-बोध को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे प्राचीन भारत में सामाजिक सामंजस्य को व्यक्तिगत आचरण और भूमिका-निर्धारण के माध्यम से समझा गया। इस प्राचीन ज्ञान को समझने से हम वर्तमान समाज में अपने दायित्वों के प्रति एक गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ण व्यवस्था क्या है? एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय समाज में ‘वर्ण व्यवस्था’ एक अत्यंत प्राचीन और बहुचर्चित अवधारणा रही है। यह केवल सामाजिक विभाजन का एक तरीका नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक-धार्मिक संरचना थी जिसे समाज के सुचारु संचालन और प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों के निर्धारण के लिए डिज़ाइन किया गया था। अक्सर इसे आधुनिक जाति व्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है, जबकि इसके मूल सिद्धांत कुछ अलग थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण (योग्यता), कर्म (कार्य) और स्वभाव पर आधारित था, न कि जन्म पर। इसका उद्देश्य समाज में श्रम का विभाजन (division of labor) और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना था, ताकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रवृत्ति के अनुसार समाज में योगदान दे सके। यह एक ऐसा ढाँचा था जो प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा करता था कि वह अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर समाज की समग्र प्रगति में सहायक हो।

मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था की अवधारणा

जब हम वर्ण व्यवस्था के कर्तव्यों की बात करते हैं, तो मनुस्मृति का उल्लेख अनिवार्य हो जाता है। यह प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र और सामाजिक नियमों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे ‘धर्मशास्त्र’ के रूप में जाना जाता है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को विस्तृत रूप से समझाया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और सामाजिक भूमिकाओं का वर्णन है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था का आदर्श स्वरूप ‘गुण-कर्म’ आधारित था, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके गुणों, कौशल और वृत्ति से निर्धारित होता था। हालांकि, समय के साथ इस अवधारणा में विकृति आई और यह जन्म-आधारित कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई, जिसने समाज में भेदभाव और असमानता को जन्म दिया। फिर भी, मूल मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों को एक ऐसे तरीके से वर्णित किया गया है जिससे एक सुसंगठित समाज की कल्पना की जा सके।

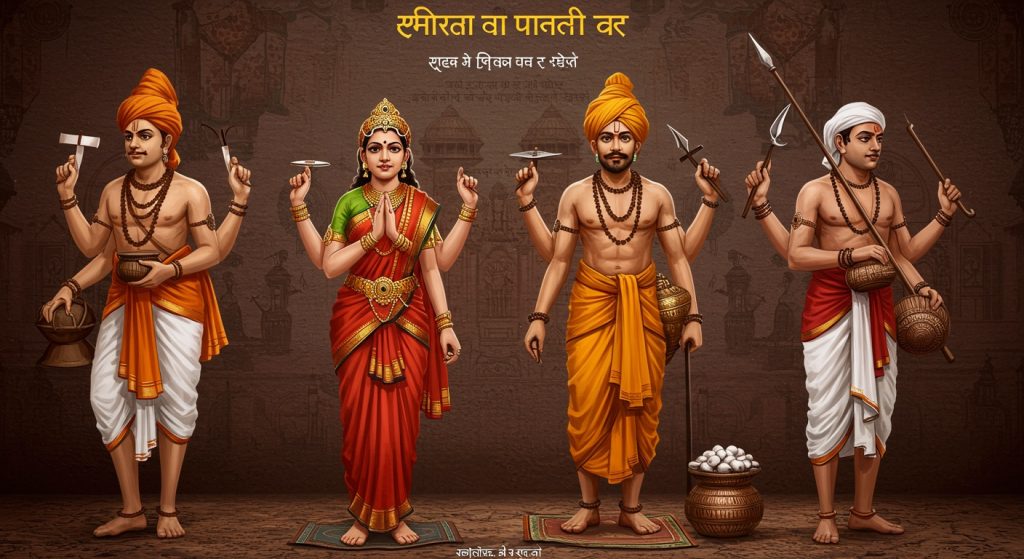

विभिन्न वर्णों के कर्तव्य (मनुस्मृति के अनुसार)

मनुस्मृति में समाज को मुख्य रूप से चार वर्णों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ये कर्तव्य समाज के समग्र संतुलन और व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से थे:

ब्राह्मणों के कर्तव्य

ब्राह्मणों को समाज का बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता था। उनके प्रमुख कर्तव्य थे:

- अध्ययन और अध्यापन

- यज्ञ करना और करवाना

- दान देना और लेना

- तपस्या और संयम

- ज्ञान का संरक्षण

ज्ञान प्राप्त करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना। वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना और शिष्यों को पढ़ाना।

धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का संपादन करना, जो समाज में आध्यात्मिक शुद्धि और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे।

अपनी आवश्यकताओं से अधिक होने पर दान देना और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान स्वीकार करना।

आत्म-नियंत्रण, पवित्रता और सादगी का जीवन जीना।

मौखिक परंपराओं और लिखित ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना।

क्षत्रिय के कर्तव्य

क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य समाज की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना था। उनके कर्तव्य थे:

- राज्य की रक्षा

- न्याय और शासन

- प्रजा का पालन

- शौर्य और वीरता

- दान देना

बाहरी आक्रमणों से राज्य और उसके नागरिकों की रक्षा करना।

न्यायपूर्ण शासन प्रदान करना, कानूनों का पालन सुनिश्चित करना और व्यवस्था बनाए रखना।

अपनी प्रजा की देखभाल करना, उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना।

निडरता और वीरता का प्रदर्शन करना, विशेष रूप से युद्ध के मैदान में।

अपनी प्रजा और ब्राह्मणों को दान देना, विशेषकर युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद।

वैश्य के कर्तव्य

वैश्य वर्ण का कार्य समाज की आर्थिक रीढ़ बनना था। उनके कर्तव्य थे:

- कृषि

- पशुपालन

- व्यापार

- धन संचय

- दान देना

भूमि की जुताई और फसलों का उत्पादन करके भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

पशुओं का पालन-पोषण करना, जो कृषि और परिवहन के लिए आवश्यक थे।

वस्तुओं का आदान-प्रदान और व्यापार करके आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना।

व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से धन का संचय करना, जिससे समाज की समृद्धि बनी रहे।

धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए धन का दान करना।

शूद्र के कर्तव्य

शूद्र वर्ण का कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना और सहायक भूमिकाएं निभाना था। उनके कर्तव्य थे:

- सेवा भाव

- शिल्प और कारीगरी

- शारीरिक श्रम

- निष्ठा और समर्पण

समाज के अन्य वर्णों की सेवा करना, उनके कार्यों में सहायता करना।

विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्यों में संलग्न होना, जैसे बढ़ईगीरी, लोहार का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि।

कृषि, निर्माण और अन्य शारीरिक श्रम वाले कार्यों में योगदान देना।

अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करना।

वर्ण व्यवस्था का सामाजिक संतुलन और उत्तरदायित्व

मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था का मूल विचार समाज में एक प्रकार का संतुलन और सह-निर्भरता स्थापित करना था। प्रत्येक वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्य इस बात पर जोर देते थे कि समाज का कोई भी हिस्सा अकेले कार्य नहीं कर सकता। ब्राह्मणों का ज्ञान, क्षत्रियों की सुरक्षा, वैश्यों की आर्थिक समृद्धि और शूद्रों का श्रम – ये सभी एक-दूसरे के पूरक थे। इस प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी आवश्यक कार्य समाज में कुशलतापूर्वक किए जाएं और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका और उसके महत्व का बोध हो। यह एक ऐसा ढाँचा था जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करके समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाता था, जिससे एक सुव्यवस्थित और समृद्ध समाज का निर्माण होता। यह अवधारणा ‘स्वधर्म’ (अपने कर्तव्य का पालन) के महत्व पर बल देती है, जहाँ व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्मों को निष्ठापूर्वक करना चाहिए।

आधुनिक समाज में मनुस्मृति की प्रासंगिकता और आलोचना

आज के आधुनिक और समतावादी समाज में मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था की प्रासंगिकता और उसकी आलोचना दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। एक ओर, यह स्वीकार किया जाता है कि प्राचीन समय में श्रम का विभाजन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की संरचनाएं विकसित की गई होंगी। मनुस्मृति में कर्तव्यपरायणता, निष्ठा और सामाजिक योगदान के जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, वे आज भी किसी भी समाज के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर का कर्तव्य मरीजों की सेवा करना, एक सैनिक का देश की रक्षा करना, एक उद्यमी का आर्थिक विकास में योगदान देना और एक श्रमिक का अपने कार्य को कुशलता से करना – ये सभी आज भी समाज के विभिन्न वर्गों के ‘कर्तव्य’ ही हैं।

हालांकि, दूसरी ओर, मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था की कड़ी आलोचना भी की जाती है। विशेष रूप से, जब यह व्यवस्था जन्म-आधारित और कठोर हो गई, तो इसने समाज में भयानक असमानता, भेदभाव और उत्पीड़न को जन्म दिया। निचली जातियों के प्रति दुर्व्यवहार, शिक्षा और अवसरों से वंचित करना, और सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध – ये वे नकारात्मक परिणाम थे जिन्होंने इस प्रणाली को अत्यधिक विवादास्पद बना दिया। आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों, जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण, मनुस्मृति के कई प्रावधानों को आज अस्वीकार्य माना जाता है।

अतः, मनुस्मृति से ‘कर्तव्यों’ को सीखते समय, हमें उसके ऐतिहासिक संदर्भ, उसके मूल आदर्शों और उसके बाद के नकारात्मक प्रभावों दोनों को समझना होगा। इसका अध्ययन हमें यह सिखाता है कि कैसे एक प्रणाली जो ‘गुण-कर्म’ पर आधारित थी, समय के साथ ‘जन्म’ पर आधारित होकर सामाजिक अन्याय का कारण बन गई। यह हमें आज के समाज में समानता और न्याय के महत्व को समझने में मदद करता है।

व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में कर्तव्यपरायणता का महत्व

भले ही प्राचीन वर्ण व्यवस्था अपने मूल रूप में आज प्रासंगिक न हो, लेकिन मनुस्मृति से हम ‘कर्तव्यपरायणता’ के मूल सिद्धांत को सीख सकते हैं। किसी भी समाज और व्यक्ति के विकास के लिए अपने कर्तव्यों को समझना और उनका निष्ठापूर्वक पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन, परिवार, कार्यस्थल और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना है।

- व्यक्तिगत विकास

- पारिवारिक सामंजस्य

- व्यावसायिक सफलता

- सामाजिक सौहार्द

जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं, तो यह हमें अनुशासन, समर्पण और उत्तरदायित्व की भावना सिखाता है। यह हमारे चरित्र का निर्माण करता है और हमें अधिक परिपक्व बनाता है।

परिवार के सदस्यों द्वारा अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करने से घर में शांति और व्यवस्था बनी रहती है।

अपने कार्यस्थल पर कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने से न केवल व्यक्तिगत उन्नति होती है, बल्कि संगठन और अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है।

एक समाज जहाँ प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझता और निभाता है, वह अधिक सुव्यवस्थित, न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होता है। सड़क पर नियमों का पालन करने से लेकर पर्यावरण की रक्षा करने तक, ये सभी सामाजिक कर्तव्य हैं जो एक बेहतर समुदाय का निर्माण करते हैं।

संक्षेप में, मनुस्मृति हमें यह सिखाती है कि एक सुदृढ़ समाज की नींव प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने ‘धर्म’ (कर्तव्यों) का पालन करने पर टिकी होती है। भले ही प्राचीन वर्गीकरण अब मान्य न हों, ‘कर्तव्य’ की भावना कालातीत है और आधुनिक संदर्भ में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

हमने मनुस्मृति से वर्ण व्यवस्था के कर्तव्यों को समझा है, जिसका सार व्यक्ति के स्वभाव और गुणों के आधार पर समाज में उसकी भूमिका को पहचानना है। यह केवल एक सामाजिक वर्गीकरण नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और अपने श्रेष्ठतम कर्तव्य को निभाने का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। आज के दौर में, जब हर कोई अपने ‘पैशन’ को फॉलो करने की बात करता है, तो यह सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम अपने स्वाभाविक गुणों जैसे सीखने की ललक (ब्राह्मण), नेतृत्व क्षमता (क्षत्रिय), व्यापारिक कुशलता (वैश्य), या सेवा भाव (शूद्र) को पहचान कर कार्य करते हैं, तो न केवल हमें आंतरिक संतुष्टि मिलती है, बल्कि समाज को भी वास्तविक लाभ होता है। जैसे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने ‘ब्राह्मण’ गुण (ज्ञान और विश्लेषण) का उपयोग कर समाज के लिए नवाचार करता है, तो वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। यह हमें सिखाता है कि अपनी भूमिका को समझें और उसे पूरी निष्ठा से निभाएं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। आज के ‘गिग इकोनॉमी’ और ‘स्टार्टअप कल्चर’ में भी, सफल वही होते हैं जो अपने स्वधर्म को पहचान कर उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। जैसा कि मनुस्मृति के शाश्वत सिद्धांत बताते हैं कि कैसे ये ज्ञान आज के जीवन में भी उपयोगी हैं, हमें भी अपने अंदर के ‘वर्ण’ (स्वभाव) को पहचानकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर एक सुदृढ़ और समरस भविष्य का निर्माण करना चाहिए।

More Articles

मनुस्मृति के शाश्वत सिद्धांत आज के जीवन में कैसे उपयोगी हैं

आत्मज्ञान ही क्यों है सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ मनुस्मृति का सार

धर्म का वास्तविक स्वरूप कैसे समझें मनुस्मृति का ज्ञान

सच्चे ज्ञानी की पहचान कैसे करें मनुस्मृति से सीखें

कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध मनुस्मृति से समझें

FAQs

मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था क्या है?

मनुस्मृति के अनुसार, वर्ण व्यवस्था समाज को चार मुख्य वर्गों – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र – में विभाजित करती है, जहाँ प्रत्येक वर्ण के अपने विशिष्ट कर्तव्य और भूमिकाएँ निर्धारित हैं। यह विभाजन गुणों, कर्मों और स्वभाव पर आधारित माना जाता था।

मनुस्मृति के अनुसार विभिन्न वर्णों के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं?

मनुस्मृति प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट कर्तव्य निर्धारित करती है। ब्राह्मणों के लिए अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना और दान लेना-देना, क्षत्रियों के लिए प्रजा की रक्षा, दान देना और यज्ञ करना, वैश्यों के लिए व्यापार, पशुपालन और कृषि, तथा शूद्रों के लिए अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं।

ब्राह्मण वर्ण के लिए मनुस्मृति क्या कर्तव्य निर्धारित करती है?

मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए छह मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं: पढ़ना (अध्ययन), पढ़ाना (अध्यापन), यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। इनका मुख्य कार्य ज्ञान और धर्म का संरक्षण तथा प्रसार करना था।

क्षत्रिय वर्ण के कर्तव्य मनुस्मृति में कैसे वर्णित हैं?

क्षत्रियों के लिए मनुस्मृति में प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति न रखना जैसे कर्तव्य बताए गए हैं। उनका मुख्य धर्म न्यायपूर्वक शासन करना और दुर्बलों की रक्षा करना था।

वैश्य वर्ण के लिए मनुस्मृति में कौन से कर्तव्य बताए गए हैं?

मनुस्मृति वैश्य वर्ण के लिए पशुपालन, कृषि, वाणिज्य (व्यापार), दान देना, यज्ञ करना और अध्ययन करना जैसे कर्तव्य निर्धारित करती है। इनका मुख्य कार्य समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाना था।

शूद्र वर्ण के लिए मनुस्मृति क्या निर्देश देती है?

मनुस्मृति में शूद्रों का मुख्य कर्तव्य अन्य तीनों वर्णों की निष्ठापूर्वक सेवा करना बताया गया है। उन्हें कला और शिल्प से संबंधित कार्य करने की भी अनुमति थी।

मनुस्मृति से वर्ण व्यवस्था के कर्तव्यों को सीखने का क्या महत्व है?

मनुस्मृति से वर्ण व्यवस्था के कर्तव्यों को सीखने से प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना और तत्कालीन मान्यताओं को समझने में मदद मिलती है। यह हमें उस समय के समाज के नियमों, जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, भले ही आधुनिक समाज में इसकी प्रासंगिकता पर बहस होती हो।