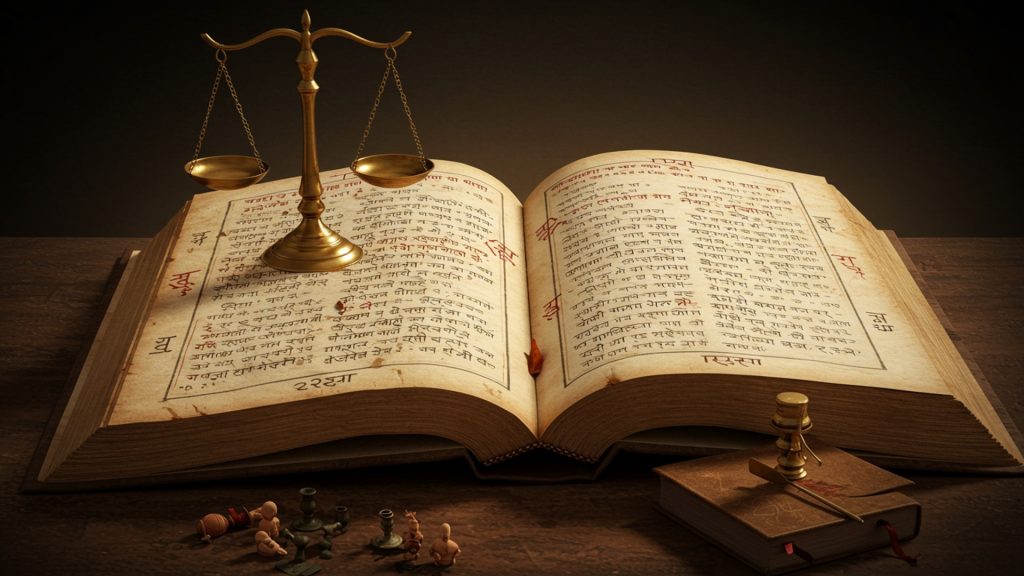

मनुस्मृति, प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और कानूनी नियमों का एक ऐसा जटिल संग्रह है जिसने सदियों तक भारतीय समाज को आकार दिया। यह केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि आज भी समकालीन बहसों, खासकर सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसके कुछ प्रावधानों पर तीव्र आलोचना होती है, वहीं कुछ विद्वान इसे उस कालखंड की व्यवस्था को समझने का एक अनिवार्य स्रोत मानते हैं। इस ग्रंथ के गूढ़ अर्थों को सरल शब्दों में समझना आवश्यक है ताकि हम बिना किसी पूर्वाग्रह के इसके वास्तविक स्वरूप, प्राचीन भारत के सामाजिक ताने-बाने और इसके कालातीत प्रभावों का विश्लेषण कर सकें। यह हमें उस समय के नैतिक मूल्यों और कानूनी संरचनाओं की एक अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

मनुस्मृति क्या है? एक संक्षिप्त परिचय

प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मनुस्मृति का नाम अत्यंत प्रमुखता से लिया जाता है। इसे ‘मानव धर्मशास्त्र’ के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रों में से एक है। मोटे तौर पर, यह एक ऐसा ग्रंथ है जो प्राचीन भारत में सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और कानूनी नियमों का एक विस्तृत संग्रह प्रस्तुत करता है। माना जाता है कि इसकी रचना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच हुई थी, हालांकि इसकी सही तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। मनुस्मृति का श्रेय पौराणिक ऋषि मनु को दिया जाता है, जिन्हें मानव जाति का आदि-पिता और प्रथम विधि निर्माता माना जाता है।

यह ग्रंथ केवल एक कानूनी संहिता नहीं है, बल्कि यह उस समय के समाज की संरचना, व्यक्तिगत आचरण, राज्य के कर्तव्य और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी प्रकाश डालता है। इसमें श्लोकों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया गया है, जिसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था और धर्म की स्थापना करना था।

मनुस्मृति की मुख्य विषय-वस्तु

मनुस्मृति एक व्यापक ग्रंथ है जो अनेक विषयों को समाहित करता है। इसे मुख्यतः 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित है। इसके कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:

- सृष्टि की उत्पत्ति

- धर्म के स्रोत

- वर्ण व्यवस्था और उनके कर्तव्य

- आश्रम व्यवस्था

- ब्रह्मचर्य

- गृहस्थ

- वानप्रस्थ

- संन्यास

- विवाह के नियम और पारिवारिक जीवन

- उत्तराधिकार के नियम

- राजा के कर्तव्य और शासन

- न्याय और दंड विधान

- शुद्धि और अशुद्धि के नियम

इसमें ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड और सभी जीवों की रचना का वर्णन किया गया है। यह बताता है कि कैसे विभिन्न वर्णों और आश्रमों की उत्पत्ति हुई।

मनुस्मृति वेदों, स्मृति (जैसे स्वयं मनुस्मृति), सदाचार (अच्छे लोगों का आचरण) और आत्मतुष्टि (अपनी अंतरात्मा की आवाज) को धर्म के प्रमुख स्रोत मानती है।

यह प्राचीन भारतीय समाज को चार मुख्य वर्णों – ब्राह्मण (शिक्षक, पुजारी), क्षत्रिय (शासक, योद्धा), वैश्य (व्यापारी, किसान) और शूद्र (सेवक) में विभाजित करता है। प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं। यह विभाजन कर्म और गुणों पर आधारित बताया गया है, लेकिन बाद में जन्म आधारित हो गया, जिससे कई सामाजिक जटिलताएँ उत्पन्न हुईं।

जीवन को चार चरणों (आश्रमों) में बांटा गया है:

विद्यार्थी जीवन, गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करना।

विवाह करके पारिवारिक जीवन जीना, संतानोत्पत्ति और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद धीरे-धीरे सांसारिक मोह माया त्यागकर वन में जाकर आध्यात्मिक साधना करना।

सभी सांसारिक बंधनों को त्यागकर मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से विरक्त हो जाना।

इसमें विवाह के आठ प्रकारों का वर्णन है, साथ ही पति-पत्नी के कर्तव्य, संतान के लालन-पालन और परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों पर भी विस्तृत नियम दिए गए हैं।

संपत्ति के बंटवारे, विशेषकर पिता की संपत्ति पर पुत्रों के अधिकार और अन्य पारिवारिक सदस्यों के भरण-पोषण के नियम।

राजा को कैसे शासन करना चाहिए, न्याय कैसे करना चाहिए, कर कैसे एकत्र करना चाहिए और अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करनी चाहिए, इस पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है।

विभिन्न अपराधों के लिए दंड के नियम, साक्षी के कर्तव्य और न्यायपालिका के सिद्धांतों का वर्णन। यह दंड व्यवस्था वर्ण के आधार पर भिन्न थी, जो आधुनिक न्याय प्रणाली से काफी अलग है।

विभिन्न अनुष्ठानों, जन्म-मृत्यु और सामाजिक संपर्क से जुड़ी शुद्धता और अशुद्धता के नियम।

ऐतिहासिक संदर्भ और प्रभाव

मनुस्मृति प्राचीन भारत में सामाजिक नियमों और आचरण के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रंथ रहा है। सदियों तक इसे समाज को संगठित करने और व्यक्तिगत आचरण को निर्देशित करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखा गया। इसका प्रभाव न केवल धार्मिक और सामाजिक जीवन पर पड़ा, बल्कि इसने तत्कालीन कानूनी प्रणालियों और शासन व्यवस्था को भी आकार दिया। कई राजाओं और विद्वानों ने इसे एक आधिकारिक संदर्भ ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया।

इसने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की, और व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इसका अध्ययन और व्याख्याएं सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहीं।

मनुस्मृति से जुड़े वाद-विवाद और आलोचनाएँ

आधुनिक युग में मनुस्मृति एक अत्यधिक विवादास्पद ग्रंथ बन गया है। इसकी कई प्रावधानों को लेकर गंभीर आलोचनाएँ की जाती हैं, खासकर लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव के संबंध में।

- वर्ण व्यवस्था

- महिलाओं की स्थिति

- अमानवीय दंड

मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था, विशेषकर शूद्रों और स्त्रियों के प्रति इसके नियम, आधुनिक मानवाधिकारों और समानता के सिद्धांतों के विपरीत माने जाते हैं। इसमें कुछ स्थानों पर जन्म आधारित ऊँच-नीच और विभिन्न वर्णों के लिए अलग-अलग दंड का प्रावधान है, जिसे आज के समाज में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।

मनुस्मृति में महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने वाले कई नियम मिलते हैं, जैसे “न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति” (स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है)। इन नियमों को लैंगिक समानता के विरोधी माना जाता है।

कुछ अपराधों के लिए इसमें दिए गए दंड (जैसे किसी को शारीरिक चोट पहुँचाने पर कठोर शारीरिक दंड) को क्रूर और अमानवीय माना जाता है।

इन आलोचनाओं के बावजूद, कुछ विद्वान यह तर्क देते हैं कि मनुस्मृति को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वे मानते हैं कि यह उस समय के समाज के लिए एक प्रयास था ताकि व्यवस्था और नैतिकता बनी रहे, और इसके सभी प्रावधानों को आज के समय में शाब्दिक रूप से लागू करने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति विभिन्न संस्करणों में उपलब्ध है और समय के साथ इसमें प्रक्षेप (बाद में जोड़े गए अंश) भी हुए होंगे।

वर्तमान समय में मनुस्मृति की प्रासंगिकता

वर्तमान समय में मनुस्मृति को एक कानूनी या सामाजिक संहिता के रूप में लागू नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। हालांकि, अकादमिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मनुस्मृति का अध्ययन आज भी महत्वपूर्ण है।

- यह प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और कानूनी सोच को समझने के लिए एक मूल्यवान स्रोत है।

- यह दिखाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने अपने समाज को संरचित करने का प्रयास किया।

- इसके माध्यम से हम प्राचीन भारत के नैतिक, धार्मिक और सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों का विश्लेषण कर सकते हैं।

- इसकी आलोचनाएँ हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कैसे सामाजिक मूल्य और मानवाधिकार समय के साथ विकसित होते हैं और कैसे हमें ऐतिहासिक ग्रंथों का मूल्यांकन आधुनिक नैतिक सिद्धांतों के प्रकाश में करना चाहिए।

संक्षेप में, मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो हमें उस समय के समाज और नियमों की एक झलक देता है। इसे एक शैक्षिक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि आधुनिक समाज के लिए एक मार्गदर्शक संहिता के रूप में। इसके अध्ययन से हम अपने इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और भविष्य के लिए सबक सीख सकते हैं।

निष्कर्ष

मनुस्मृति प्राचीन भारत के सामाजिक ताने-बाने को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसने उस समय के नियमों और व्यवस्था को परिभाषित किया। लेकिन, यह समझना बेहद जरूरी है कि हर काल की अपनी चुनौतियाँ और समाधान होते हैं। आज के आधुनिक समाज में, जब हम समानता, न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हमें इन प्राचीन ग्रंथों का मूल्यांकन समकालीन दृष्टिकोण से करना चाहिए। मेरा मानना है कि हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, लेकिन इन्हें आँख बंद करके नहीं अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, भले ही इसमें कठोर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हो, हम आज के दौर में सभी मनुष्यों को समान मानते हैं। हमें चाहिए कि हम इन ऐतिहासिक संदर्भों को समझें और उनसे प्रेरणा लेकर एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करें। जैसे कुछ नियम अनुशासन और कर्तव्यपरायणता सिखाते हैं, वे आज भी प्रासंगिक हैं, ठीक वैसे ही जैसे समाज में कुछ अनोखी परंपराएं आज भी जीवित हैं, जैसे भारत की अनोखी ‘सांप अदालत’। आइए, हम अतीत से सीखें और भविष्य को बेहतर बनाएं। यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ हर व्यक्ति का सम्मान हो और उसे आगे बढ़ने का समान अवसर मिले।

More Articles

भाई दूज आज: बहनों ने की भाइयों की लंबी उम्र की कामना

छठ महापर्व के लिए रेलवे ने कमर कसी

शरीर का वो ‘बेकार’ अंग, जिसे डॉक्टर तुरंत हटा देते हैं!

अनोखी रेस: यहां कद्दू बनते हैं नाव

कनाडा से भारतीय फाउंडर पलायन को मजबूर

FAQs

मनुस्मृति क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सामाजिक, धार्मिक और नैतिक नियमों और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसे प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था और जीवनशैली को समझने के लिए एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है।

इस ग्रंथ को किसने लिखा और यह कब लिखा गया होगा?

परंपरा के अनुसार, इस ग्रंथ को ऋषि मनु ने लिखा था। हालांकि, इसकी रचना का समय निश्चित नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे ईसा पूर्व 200 से ईसा पश्चात् 200 शताब्दी के बीच का माना जाता है। विद्वानों का मानना है कि यह कई चरणों में विकसित और संकलित हुआ होगा।

मनुस्मृति में मुख्य रूप से किस तरह के नियम और कानून बताए गए हैं?

इसमें मुख्य रूप से चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के कर्तव्यों, राजा के शासन के नियम, विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार, अपराध और दंड, महिलाओं की भूमिका और उनके अधिकार, और विभिन्न अनुष्ठानों व संस्कार संबंधी नियम बताए गए हैं। यह जीवन के लगभग हर पहलू को कवर करने का प्रयास करता है।

मनुस्मृति में वर्णित ‘वर्ण व्यवस्था’ क्या थी?

मनुस्मृति में समाज को चार वर्णों में बांटा गया था, जो जन्म पर आधारित थे। ब्राह्मणों को विद्या और धर्म का पालन करने वाला, क्षत्रियों को रक्षा करने वाला, वैश्यों को व्यापार और कृषि करने वाला, और शूद्रों को सेवा प्रदान करने वाला बताया गया है। इस व्यवस्था ने समाज में एक निश्चित पदानुक्रम और भूमिकाएं निर्धारित कीं।

महिलाओं के बारे में मनुस्मृति के विचार कैसे थे?

मनुस्मृति में महिलाओं को पुरुषों के संरक्षण में रहने की बात कही गई है, जैसे बचपन में पिता के, युवावस्था में पति के और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन। उन्हें संपत्ति के अधिकार सीमित दिए गए थे और कुछ मामलों में उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध थे। हालांकि, कुछ श्लोकों में उनके सम्मान और सुरक्षा की बात भी कही गई है।

क्या मनुस्मृति आज के समय में भी प्रासंगिक है?

नहीं, आज के आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज में मनुस्मृति के कई नियम, विशेषकर वर्ण व्यवस्था और महिलाओं व कुछ अन्य वर्गों के प्रति कथित भेदभावपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार्य नहीं माना जाता। इसे केवल प्राचीन भारत के इतिहास और सामाजिक संरचना को समझने के एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में देखा जाता है।

मनुस्मृति को लेकर अक्सर विवाद क्यों होता है?

मनुस्मृति को लेकर विवाद मुख्य रूप से इसकी वर्ण व्यवस्था और कुछ समुदायों (विशेषकर शूद्रों) तथा महिलाओं के प्रति इसके कथित भेदभावपूर्ण नियमों के कारण होता है। आधुनिक मानवाधिकारों और समानता के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण इसकी कड़ी आलोचना की जाती है।