आज भी, जब भारतीय दंड संहिता की धाराएँ मारपीट के मामलों को देखती हैं, यह जानना दिलचस्प है कि प्राचीन भारत में इन अपराधों से कैसे निपटा जाता था। मनुस्मृति, प्राचीन भारतीय समाज को आकार देने वाले प्रमुख ग्रंथों में से एक, इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं कि मनुस्मृति में, शारीरिक हमले की गंभीरता के अनुसार दंड निर्धारित किए जाते थे? उदाहरण के लिए, साधारण मारपीट, जिसमें कोई गंभीर चोट नहीं लगती थी, उसके लिए आर्थिक दंड का प्रावधान था, जबकि गंभीर चोट पहुंचाने पर शारीरिक दंड और सामाजिक बहिष्कार तक का प्रावधान था। उस समय, जाति व्यवस्था भी दंड निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक थी, जहाँ उच्च वर्ण के व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने पर निम्न वर्ण के व्यक्ति को अधिक कठोर दंड मिलता था। यह समझना ज़रूरी है कि मनुस्मृति के ये नियम आज के कानूनी ढांचे से भिन्न हैं, लेकिन वे प्राचीन भारतीय न्याय प्रणाली की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं।

मनुस्मृति: दंड विधान का आधार

मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है, जो सामाजिक नियमों, आचरणों और विधि-विधानों का संग्रह है। इसमें विभिन्न अपराधों के लिए दंड का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें मारपीट भी शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति एक जटिल और विवादास्पद ग्रंथ है, और इसकी व्याख्या समय और संदर्भ के अनुसार बदलती रही है। आधुनिक कानूनी प्रणाली मनुस्मृति पर आधारित नहीं है, लेकिन यह प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मनुस्मृति में दंड का निर्धारण वर्ण, अपराध की गंभीरता और अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित होता था।

मारपीट के प्रकार और दंड का वर्गीकरण

मनुस्मृति में मारपीट को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि साधारण मारपीट, गंभीर मारपीट, जिससे चोट लगती है, और जानलेवा हमला। दंड का निर्धारण इन श्रेणियों के आधार पर किया जाता था।

- साधारण मारपीट: इसमें बिना चोट के शारीरिक हमला शामिल होता था। इसके लिए जुर्माना या हल्का शारीरिक दंड दिया जा सकता था।

- गंभीर मारपीट: इसमें चोट लगने या खून बहने जैसी स्थिति शामिल होती थी। इसके लिए जुर्माना, शारीरिक दंड, या सामाजिक बहिष्कार जैसे दंड दिए जा सकते थे।

- जानलेवा हमला: इसमें जान लेने के इरादे से किया गया हमला शामिल होता था। इसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसे गंभीर दंड दिए जा सकते थे।

दंड निर्धारण के कारक

मनुस्मृति में मारपीट के मामलों में दंड का निर्धारण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा जाता था:

- वर्ण: वर्ण व्यवस्था के अनुसार, उच्च वर्ण के व्यक्ति को नीच वर्ण के व्यक्ति पर हमला करने पर अधिक दंड मिलता था।

- अपराध की गंभीरता: चोट की गंभीरता, हमले के तरीके और इरादे जैसे कारकों के आधार पर दंड निर्धारित किया जाता था।

- आरोपी और पीड़ित की स्थिति: आरोपी और पीड़ित की सामाजिक स्थिति, आयु, और रिश्ते को भी दंड निर्धारण में ध्यान में रखा जाता था।

- परिस्थितियाँ: हमले की परिस्थितियाँ, जैसे कि क्या हमला आत्मरक्षा में किया गया था, को भी दंड निर्धारण में महत्व दिया जाता था।

दंड के प्रकार

मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के दंडों का उल्लेख है, जिनका उपयोग मारपीट के मामलों में किया जा सकता था:

- जुर्माना: यह सबसे आम प्रकार का दंड था, जिसका उपयोग साधारण मारपीट के मामलों में किया जाता था।

- शारीरिक दंड: इसमें कोड़े मारना, पीटना, या अंग-भंग करना शामिल था। यह दंड गंभीर मारपीट के मामलों में दिया जाता था।

- कारावास: कुछ मामलों में, आरोपी को कारावास की सजा भी दी जा सकती थी।

- सामाजिक बहिष्कार: यह दंड सबसे गंभीर प्रकार का दंड था, जिसका उपयोग जानलेवा हमले या गंभीर अपराधों के मामलों में किया जाता था।

- मृत्युदंड: जानलेवा हमले के मामलों में, आरोपी को मृत्युदंड भी दिया जा सकता था।

मनुस्मृति में उदाहरण

मनुस्मृति में मारपीट के मामलों से संबंधित कई उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, एक श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को मारता है, तो उसे गंभीर दंड दिया जाना चाहिए। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर को मारता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। मनुस्मृति में दिए गए ये उदाहरण दंड विधान को समझने में मदद करते हैं।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मनुस्मृति

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति आधुनिक कानूनी प्रणाली का आधार नहीं है। आधुनिक कानून सभी नागरिकों को समान मानता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। हालांकि, मनुस्मृति प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इसकी कुछ अवधारणाएं, जैसे कि अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड का निर्धारण, आधुनिक कानूनी प्रणाली में भी प्रासंगिक हैं।

मनुस्मृति और वर्तमान कानून: एक तुलना

मनुस्मृति और वर्तमान भारतीय कानून प्रणाली में मारपीट के मामलों में दंड के निर्धारण में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। यहां एक तुलनात्मक तालिका दी गई है:

| विशेषता | मनुस्मृति | वर्तमान भारतीय कानून |

|---|---|---|

| दंड का आधार | वर्ण, अपराध की गंभीरता, परिस्थितियाँ | अपराध की गंभीरता, परिस्थितियाँ |

| समानता | वर्ण के आधार पर दंड में भेदभाव | कानून के समक्ष सभी नागरिक समान |

| दंड के प्रकार | जुर्माना, शारीरिक दंड, कारावास, सामाजिक बहिष्कार, मृत्युदंड | जुर्माना, कारावास |

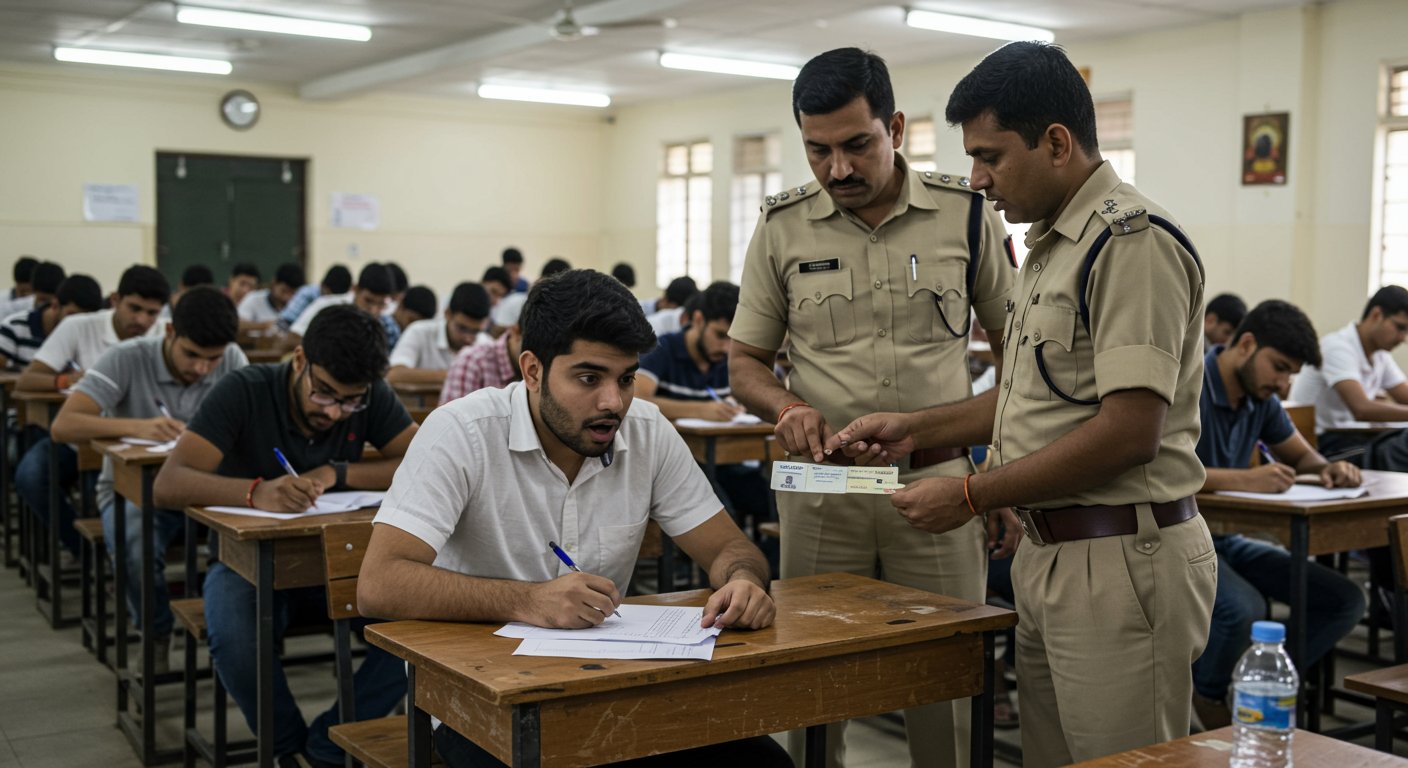

| न्याय प्रक्रिया | पंचायतों और राजा द्वारा निर्णय | अदालतों और न्यायाधीशों द्वारा निर्णय |

| उद्देश्य | सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना | न्याय सुनिश्चित करना और अपराध को रोकना |

निष्कर्ष

मनुस्मृति में मारपीट के मामलों में दंड का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया थी, जो वर्ण, अपराध की गंभीरता और अन्य कारकों पर आधारित थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति आधुनिक कानूनी प्रणाली का आधार नहीं है, लेकिन यह प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आधुनिक कानून सभी नागरिकों को समान मानता है और दंड का निर्धारण अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर करता है।

निष्कर्ष

मनुस्मृति में मारपीट के मामलों में दंड का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अपराध की गंभीरता, अपराधी की सामाजिक स्थिति, और पीड़ित की स्थिति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। हमने देखा कि दंड का उद्देश्य न केवल अपराध को रोकना था, बल्कि समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखना भी था। आज के समय में, भले ही हम आधुनिक कानूनी प्रणाली का पालन करते हैं, मनुस्मृति के सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर न्याय और दंड के दृष्टिकोण को। व्यक्तिगत तौर पर, मैं ये सुझाव दूंगा कि कभी भी क्रोध में आकर कोई कदम न उठाएं, और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करें। मनुस्मृति में क्षमा को भी एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। याद रखिए, हर समस्या का समाधान होता है। शांत मन से सही रास्ता चुनने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें कि न्याय केवल दंड देने में नहीं, बल्कि समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करने में है।

More Articles

मनुस्मृति के अनुसार अपराधों के लिए उचित दंड का निर्धारण कैसे करें

मनुस्मृति में क्षमा का महत्व

मनुस्मृति के अनुसार राजा का धर्म और न्याय कैसे स्थापित करें

दैनिक जीवन में अहिंसा का पालन कैसे करें

इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के उपाय

FAQs

अच्छा यार, ये मनुस्मृति में मारपीट के मामले में सजा कैसे तय होती थी? क्या कोई फिक्स्ड फार्मूला था?

देखो, कोई फिक्स्ड फार्मूला तो नहीं था, लेकिन मनुस्मृति में ये जरूर बताया गया है कि सजा किस बात पर निर्भर करेगी। जैसे, मारपीट कितनी गंभीर थी (चोट कैसी लगी है), किसने किसको मारा (ऊंची जाति वाला नीची जाति वाले को या उल्टा), और मारने वाले का इरादा क्या था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही दंड तय होता था।

तो क्या जाति के हिसाब से सजा बदल जाती थी? ये तो अजीब है!

हां, ये सच है कि मनुस्मृति में जाति को सजा तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक माना गया था। अक्सर, नीची जाति वाले व्यक्ति द्वारा ऊंची जाति वाले व्यक्ति को मारने पर सजा ज्यादा कड़ी होती थी, जबकि ऊंची जाति वाले को कम सजा मिलती थी। ये आज के हिसाब से बिल्कुल गलत है, लेकिन उस समय की सामाजिक व्यवस्था ऐसी ही थी।

अच्छा, मारपीट में अगर खून खराबा हो जाए, तो सजा कैसी होती थी?

अगर मारपीट में खून बह जाए या कोई गंभीर चोट लग जाए, तो सजा और भी कड़ी हो जाती थी। जुर्माना लगता था, शारीरिक दंड भी दिया जा सकता था, और कुछ मामलों में तो समाज से बाहर निकालने तक की सजा हो सकती थी। ये सब चोट की गंभीरता पर निर्भर करता था।

मान लो, गलती से किसी को चोट लग गई, जानबूझकर नहीं मारा, तब क्या होता था?

अगर ये साबित हो जाए कि चोट गलती से लगी है, जानबूझकर नहीं, तो सजा कम हो जाती थी। ऐसी स्थिति में, जुर्माने की संभावना ज्यादा होती थी, शारीरिक दंड शायद न दिया जाए। लेकिन ये सब साबित करना मुश्किल होता था।

ये बताओ, मनुस्मृति में दंड का निर्धारण कौन करता था? क्या कोई जज या पंचायत होती थी?

मनुस्मृति में राजा या राजा द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश दंड का निर्धारण करते थे। कई बार, पंचायतें भी मामलों को सुलझाने में मदद करती थीं, खासकर छोटे-मोटे झगड़ों में। लेकिन अंतिम फैसला राजा या न्यायाधीश का ही होता था।

आज के कानून से मनुस्मृति के दंड विधान में क्या अंतर है?

आज के कानून में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कानून सबके लिए बराबर है। इसके अलावा, आज के कानून में वैज्ञानिक सबूतों और निष्पक्ष जांच पर जोर दिया जाता है, जबकि मनुस्मृति में गवाहों और परिस्थितियों के आधार पर फैसला होता था। आज के कानून का उद्देश्य न्याय करना है, जबकि मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना भी एक उद्देश्य था।

तो क्या मनुस्मृति के ये नियम आज भी कहीं माने जाते हैं?

नहीं, मनुस्मृति के दंड विधान आज कहीं भी कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं। भारत का संविधान और कानून सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देते हैं। मनुस्मृति का अध्ययन ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में किया जाता है, लेकिन इसे आज के कानून का आधार नहीं माना जा सकता।