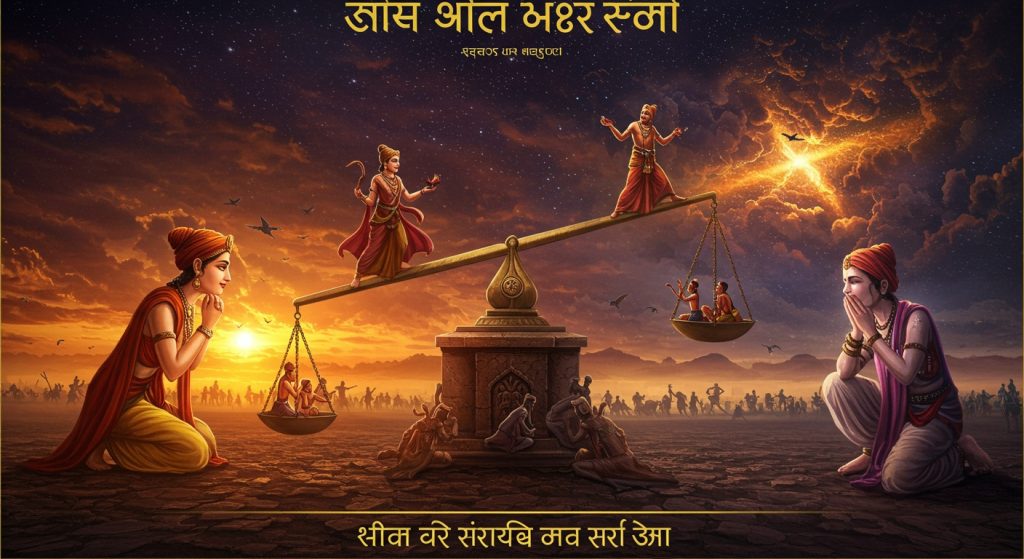

हम सभी सुख की तलाश और दुख से बचने का प्रयास करते हैं, पर अक्सर यह समझ नहीं पाते कि हमारे कर्म और उनके फल के बीच वास्तविक संबंध क्या है। आज के जटिल डिजिटल युग में, जहाँ एक क्लिक या एक वैश्विक निर्णय के दूरगामी परिणाम होते हैं, मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ कर्मों के सूक्ष्म सिद्धांतों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यह केवल नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक विश्लेषण है कि कैसे प्रत्येक क्रिया—चाहे वह विचार में हो, शब्द में हो, या शारीरिक हो—एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न करती है जो अंततः हमारे जीवन में सुख या दुःख के रूप में प्रकट होती है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि हमारे वर्तमान अनुभव हमारे अतीत के कर्मों का ही विस्तार हैं, और भविष्य को आकार देने की शक्ति हमारे वर्तमान निर्णयों में निहित है, जिससे हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझकर अधिक सचेत जीवन जी सकें।

कर्म क्या है? मनुस्मृति की दृष्टि में

कर्म शब्द संस्कृत की ‘कृ’ धातु से बना है, जिसका अर्थ है ‘करना’ या ‘क्रिया’। सरल शब्दों में, कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कोई भी कार्य, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक (वाणी से संबंधित)। मनुस्मृति, जो प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कर्म के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाती है। यह सिर्फ क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं भी आती हैं, क्योंकि वे भी किसी न किसी रूप में क्रिया में परिणत होती हैं।

मनुस्मृति के अनुसार, ब्रह्मांड में हर क्रिया का एक प्रतिफल होता है। यह एक अटल नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत मिले या भविष्य में। इसी फल को ‘कर्मफल’ कहते हैं।

- संचित कर्म: ये वे कर्म हैं जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक हमें नहीं मिला है। यह एक विशाल बैंक खाते की तरह है जहाँ हमारे सभी पुराने कर्म जमा हैं।

- प्रारब्ध कर्म: यह संचित कर्मों का वह हिस्सा है जो इस वर्तमान जीवन में फल देने के लिए तैयार है। यह हमारे भाग्य का वह निर्धारित अंश है जिसे हमें इस जन्म में भोगना ही है। जैसे, यदि किसी ने पिछले जन्म में बहुत दान किया, तो इस जन्म में उसे धन की कमी नहीं होगी।

- क्रियमाण कर्म: ये वे कर्म हैं जो हम अपने वर्तमान जीवन में हर पल कर रहे हैं। इन कर्मों का फल हमें इसी जीवन में या आने वाले जन्मों में मिलेगा। हमारे पास इन कर्मों को चुनने की स्वतंत्रता है, और यही वह जगह है जहाँ हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं।

मनुस्मृति बार-बार इस बात पर जोर देती है कि हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख का मूल कारण हैं। यह हमें अपनी क्रियाओं के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देती है।

सुख और दुःख का कर्मों से संबंध: मनुस्मृति का दृष्टिकोण

मनुस्मृति स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारे जीवन में आने वाला हर सुख और दुख हमारे पूर्व और वर्तमान कर्मों का सीधा परिणाम है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली का हिस्सा है। जैसे आप जिस बीज को बोते हैं, उसी का फल पाते हैं, ठीक वैसे ही आपके कर्मों के अनुसार ही आपको सुख या दुख प्राप्त होता है।

- शुभ कर्म और सुख: मनुस्मृति के अनुसार, धर्म, सत्य, अहिंसा, दान, परोपकार, ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे शुभ कर्मों का फल हमेशा सुख, शांति और समृद्धि के रूप में मिलता है। यह न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है और ईमानदारी से अपना काम करता है, तो उसे समाज में सम्मान मिलता है, उसके संबंध मधुर होते हैं और उसे आंतरिक खुशी का अनुभव होता है।

- अशुभ कर्म और दुख: इसके विपरीत, अधर्म, असत्य, हिंसा, चोरी, छल-कपट और दूसरों को पीड़ा पहुँचाने जैसे अशुभ कर्मों का परिणाम दुख, अशांति, रोग और दुर्भाग्य के रूप में सामने आता है। मनुस्मृति में यह स्पष्ट किया गया है कि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी देर तक उनसे बचता रहे, अंततः उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक व्यक्ति जिसने कभी किसी को धोखा दिया हो, उसे अपने जीवन में अविश्वास और धोखे का सामना करना पड़ सकता है, या उसे आंतरिक रूप से अपराधबोध और पछतावे का अनुभव हो सकता है।

यह संबंध इतना गहरा है कि मनुस्मृति के कई श्लोकों में यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियों (जीवन रूपों) में जन्म मिलता है। यह दर्शाता है कि सुख और दुख केवल इस जीवन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जन्म-जन्मांतर तक हमारे साथ चलते हैं। यह अवधारणा हमें अपने कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस कराती है।

कर्मफल और पुनर्जन्म का सिद्धांत

मनुस्मृति कर्मफल के सिद्धांत को पुनर्जन्म के साथ अटूट रूप से जोड़ती है। यह केवल इस जीवन के सुख-दुख की बात नहीं करती, बल्कि यह भी समझाती है कि हमारे कर्मों का फल मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा करता है और हमारे अगले जन्म का निर्धारण करता है। यह एक निरंतर चलने वाला चक्र है जिसे ‘पुनर्जन्म का चक्र’ या ‘जन्म-मृत्यु का चक्र’ कहा जाता है।

मनुस्मृति के अनुसार:

- शुभ कर्मों का फल: जो व्यक्ति धर्म, न्याय और नैतिकता के मार्ग पर चलता है, अच्छे कर्म करता है, दूसरों के प्रति दयालु होता है, उसे अगले जन्म में उच्च कुल में, समृद्ध परिवार में या ऐसे परिवेश में जन्म मिलता है जहाँ उसे सुख और अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। यह उसके पिछले शुभ कर्मों का फल होता है।

- अशुभ कर्मों का फल: इसके विपरीत, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, दूसरों को कष्ट पहुँचाता है, अनैतिक आचरण करता है, उसे अगले जन्म में निम्न योनियों (जैसे पशु, पक्षी) में या ऐसे परिवारों में जन्म मिलता है जहाँ उसे दुख, अभाव और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह उसके अशुभ कर्मों का दंड होता है।

मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के पापों और उनके संगत पुनर्जन्मों का विस्तृत वर्णन मिलता है। हालांकि, इसका उद्देश्य भयभीत करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करना है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने वर्तमान जीवन में जो कुछ भी करते हैं, वह हमारे भविष्य के जन्मों को भी प्रभावित करता है। यह हमें अपने कर्मों के प्रति अत्यधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान में हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, वे पूरी तरह से आकस्मिक नहीं हैं, बल्कि हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम हैं। इसी तरह, हमारे वर्तमान के अच्छे कर्म हमारे भविष्य के लिए सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

धार्मिक जीवन का व्यवहारिक पक्ष: अच्छे कर्मों का संचय

मनुस्मृति केवल कर्मफल के सिद्धांत को समझाकर छोड़ नहीं देती, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि हम कैसे अपने कर्मों को बेहतर बनाकर सुखमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें एक “धार्मिक जीवन” जीने की सलाह देती है, जिसका अर्थ है धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना। यह केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक आचरण और विचारों में भी परिलक्षित होता है।

मनुस्मृति के अनुसार अच्छे कर्मों के कुछ प्रमुख पहलू और उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें:

- आत्म-नियंत्रण (दमन): अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। जैसे, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार पर विजय प्राप्त करना। यह हमें तात्कालिक प्रलोभनों से बचाकर दीर्घकालिक शांति की ओर ले जाता है।

- सत्य बोलना (सत्य): हमेशा सत्य बोलना और असत्य से दूर रहना। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सत्य का पालन करना। एक सत्यवादी व्यक्ति पर लोग विश्वास करते हैं और उसका सम्मान करते हैं।

- अहिंसा: किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से कष्ट न पहुँचाना। इसमें न केवल शारीरिक हिंसा, बल्कि कटु वचन और द्वेषपूर्ण विचार भी शामिल हैं। दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना।

- दान और परोपकार: अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंदों की मदद करना, ज्ञान का प्रसार करना, अन्न दान करना। यह कर्म न केवल दूसरों को लाभ पहुँचाता है, बल्कि स्वयं के लिए भी पुण्य का संचय करता है।

- शौच (पवित्रता): शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की पवित्रता बनाए रखना। शरीर को स्वच्छ रखना और मन में शुद्ध विचार रखना।

- क्षमा (क्षमा): दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपने मन से वैर-भाव निकालना। यह हमें अनावश्यक मानसिक बोझ से मुक्त करता है।

- धैर्य (धृति): कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना और विचलित न होना। यह हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है।

- अस्तेय (चोरी न करना): दूसरों की वस्तु पर बुरी नीयत न रखना और चोरी न करना। ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना।

वास्तविक जीवन का उदाहरण: कल्पना कीजिए कि एक छात्र है जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है (क्रियमाण कर्म)। वह नकल नहीं करता, अपने समय का सदुपयोग करता है, और शिक्षकों का सम्मान करता है। उसके इस शुभ कर्म का फल यह होगा कि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा, उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी और भविष्य में सफल करियर बनाएगा (सुख)। इसके विपरीत, यदि कोई छात्र बेईमानी करता है, पढ़ाई नहीं करता, और दूसरों को धोखा देता है, तो उसका कर्मफल यह होगा कि वह परीक्षा में असफल हो सकता है, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करेगा (दुख)। यह सीधा संबंध मनुस्मृति के कर्मफल सिद्धांत को दर्शाता है।

मनुस्मृति यह भी कहती है कि ‘प्रायश्चित्त’ (पश्चाताप) के माध्यम से कुछ अशुभ कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह दिखाता है कि कर्मफल का सिद्धांत कोई कठोर नियति नहीं, बल्कि सुधार और आत्म-सुधार का मार्ग भी प्रदान करता है। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करे और भविष्य में अच्छे कर्म करने का संकल्प ले।

गलतफहमियाँ और कर्म के सूक्ष्म पहलू

कर्मफल और सुख-दुःख के संबंध को लेकर कई बार कुछ गलतफहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं। मनुस्मृति का अध्ययन करते समय इन सूक्ष्म पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम इस सिद्धांत को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकें।

- क्या यह नियतिवाद है? (Fatalism)

कई लोग सोचते हैं कि यदि सब कुछ कर्मों द्वारा निर्धारित है, तो हमारे पास स्वतंत्रता कहाँ है? क्या यह नियतिवाद नहीं है? मनुस्मृति इस बात को स्पष्ट करती है कि यह नियतिवाद नहीं है। जबकि हमारे प्रारब्ध कर्म (पिछले जन्मों के कर्म जो इस जन्म में फल दे रहे हैं) निश्चित होते हैं, हमारे पास क्रियमाण कर्म (वर्तमान में किए जा रहे कर्म) को चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य के प्रारब्ध का निर्माण कर रहे हैं। यह हमें निष्क्रिय होने के बजाय सक्रिय रूप से अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति देता है।

- प्रायश्चित्त का महत्व:

मनुस्मृति में प्रायश्चित्त (atonement या पश्चाताप) का विधान है। इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई पाप कर्म हो जाता है, तो वह सच्चे मन से पश्चाताप करके, प्रायश्चित्त के लिए निर्धारित धार्मिक कर्म करके और भविष्य में ऐसे कर्म न करने का संकल्प लेकर अपने कर्मफल के प्रभाव को कम कर सकता है। यह दर्शाता है कि कर्म का सिद्धांत कठोर नहीं है, बल्कि इसमें सुधार और मोक्ष की गुंजाइश है। यह हमें गलतियों के बाद भी आशा और सुधार का अवसर देता है।

- दैवीय न्याय और कर्म:

मनुस्मृति में कर्मफल को अक्सर दैवीय न्याय से जोड़ा जाता है। यह कोई बाहरी देवता द्वारा दिया गया दंड या पुरस्कार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक आंतरिक, स्वचालित नियम है। कर्म का फल किसी न्यायाधीश की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक नियम की तरह काम करता है: हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली है जहाँ कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता।

- इच्छा (संकल्प) और कर्म:

मनुस्मृति कर्म के पीछे की इच्छा या ‘संकल्प’ पर बहुत जोर देती है। किसी भी कर्म का फल केवल उसकी बाहरी क्रिया पर ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना और इरादे पर भी निर्भर करता है। एक ही क्रिया, यदि अलग-अलग इरादों से की जाए, तो उसके फल अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में किसी को चोट पहुँचाता है, तो उसका कर्मफल उतना गंभीर नहीं होगा जितना कि जानबूझकर किसी को नुकसान पहुँचाने वाले का। यह हमें अपने विचारों और इरादों को शुद्ध रखने की प्रेरणा देता है।

इन सूक्ष्म पहलुओं को समझना हमें मनुस्मृति के कर्म सिद्धांत को अधिक संतुलित और व्यावहारिक तरीके से देखने में मदद करता है। यह हमें न केवल अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है, बल्कि हमें सुधार और आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी दिखाता है।

कार्रवाई योग्य सीख: कर्मों के सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे उतारें

मनुस्मृति का कर्मफल और सुख-दुःख का सिद्धांत केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के लिए कई व्यावहारिक सीख प्रदान करता है। इसे अपने जीवन में उतारकर हम अधिक शांतिपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सुखमय जीवन जी सकते हैं।

- अपने विचारों पर ध्यान दें: कर्म केवल क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विचारों से भी शुरू होता है। नकारात्मक विचार जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, द्वेष आदि न केवल मानसिक शांति भंग करते हैं, बल्कि भविष्य के अशुभ कर्मों का आधार भी बनते हैं। प्रतिदिन अपने विचारों का अवलोकन करें और उन्हें सकारात्मक दिशा दें।

- वाणी में मधुरता और सत्यता: मनुस्मृति वाणी के कर्मों पर बहुत जोर देती है। कठोर शब्द, झूठ, निंदा या अपशब्द बोलने से बचें। आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करती है और आपके स्वयं के कर्मों का निर्माण करती है। सत्य और प्रिय वचन बोलने का अभ्यास करें।

- सकारात्मक क्रियाओं को अपनाएँ: अपने दैनिक जीवन में शुभ कर्मों को शामिल करें। जैसे:

- दूसरों की सहायता: छोटे-छोटे तरीकों से दूसरों की मदद करें, चाहे वह किसी को रास्ता दिखाना हो, किसी बुजुर्ग की मदद करना हो, या किसी जरूरतमंद को दान देना हो।

- ईमानदारी: अपने हर कार्य में ईमानदारी बरतें, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। यह आपके चरित्र को मजबूत बनाता है।

- करुणा और दया: सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखें। पशु-पक्षियों के प्रति भी संवेदनशील रहें।

- कृतज्ञता: अपने जीवन में मिली हर चीज के लिए कृतज्ञ रहें। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है।

- वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें: हम अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने क्रियमाण कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। बीती बातों या भविष्य की चिंताओं में उलझने के बजाय, अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान दें और उसमें सर्वोत्तम कर्म करने का प्रयास करें।

- पश्चाताप और सुधार: यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसे स्वीकार करें, सच्चे मन से पश्चाताप करें और भविष्य में उसे न दोहराने का संकल्प लें। यह आपको कर्मों के बोझ से मुक्त करता है और आत्म-सुधार का मार्ग खोलता है।

- परिणामों को स्वीकार करें: जब सुख या दुख का अनुभव हो, तो उसे अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार करें। यह स्वीकारोक्ति हमें अनावश्यक रूप से परिस्थितियों को दोष देने या उनसे बचने की बजाय उनसे सीखने में मदद करती है।

- धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन: मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों का नियमित अध्ययन आपको धर्म और कर्म के सिद्धांतों की गहरी समझ प्रदान करेगा, जिससे आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकेंगे।

कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हमारे हाथ में अपने भविष्य को बदलने की शक्ति है। यदि हम शुभ कर्मों का चुनाव करते हैं, तो सुख और शांति निश्चित रूप से हमारे जीवन में आएगी।

निष्कर्ष

मनुस्मृति हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाती है कि हमारे हर छोटे-बड़े कर्म, विचार और बोल का सीधा असर हमारे सुख-दुःख पर पड़ता है। यह कर्मफल का अटल नियम है, जो सदियों से चला आ रहा है और आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के डिजिटल युग में, जहाँ एक क्लिक या एक टिप्पणी भी दूर तक फैल जाती है, वहाँ हमारे कर्मों का प्रभाव और भी व्यापक हो जाता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर किसी के प्रति द्वेषपूर्ण टिप्पणी करना या किसी की मदद के लिए एक नेक संदेश फैलाना, दोनों ही तुरंत कर्म-फल की दिशा तय करते हैं। मैं खुद मानता हूँ कि हर सुबह एक छोटा सा संकल्प लेना, जैसे ‘आज मैं जो भी करूँगा, वह दूसरों के लिए और मेरे अपने विवेक के लिए सही होगा’, बहुत प्रभावी होता है। रात को सोने से पहले दिन भर के कर्मों पर चिंतन करना हमें सुधार का अवसर देता है और यह समझने में मदद करता है कि हमारे कौन से चुनाव हमें सुख की ओर ले जा रहे हैं और कौन से दुःख की। याद रखें, आप अपने कर्मों के निर्माता हैं। सकारात्मक और नैतिक कर्मों के साथ आप न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर भविष्य गढ़ सकते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे कोई नहीं छीन सकता।

More Articles

कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध मनुस्मृति से समझें

वैदिक ज्ञान से कर्मों के दोषों को कैसे दूर करें

मनुस्मृति के शाश्वत सिद्धांत आज के जीवन में कैसे उपयोगी हैं

धर्म का वास्तविक स्वरूप कैसे समझें मनुस्मृति का ज्ञान

आत्मज्ञान की प्राप्ति सभी प्राणियों में स्वयं को देखें

FAQs

मनुस्मृति क्या है और यह कर्मों के फल के बारे में क्या बताती है?

मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक धर्मग्रंथ है जिसे मानव धर्मशास्त्र या मनु संहिता भी कहा जाता है। यह धर्म, आचार-विचार, सामाजिक व्यवस्था और न्याय के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करती है। कर्मों के फल के संबंध में, यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही सुख-दुःख भोगता है।

मनुस्मृति के अनुसार कर्मों का फल किस प्रकार निर्धारित होता है?

मनुस्मृति के अनुसार, कर्मों का फल व्यक्ति के द्वारा किए गए शुभ (पुण्य) या अशुभ (पाप) कार्यों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्मों का परिणाम सुख, समृद्धि और अच्छी योनि में जन्म होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुःख, कष्ट और निम्न योनियों में जन्म के रूप में मिलता है। यह सिद्धांत ‘जो बोओगे वही काटोगे’ पर आधारित है।

सुख और दुःख का संबंध कर्मों से मनुस्मृति कैसे जोड़ती है?

मनुस्मृति दृढ़ता से बताती है कि सुख और दुःख व्यक्ति के पूर्व और वर्तमान जन्म के कर्मों का सीधा परिणाम हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि कर्म-फल के अटल नियम का हिस्सा है। व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में जो भी सुख या दुःख अनुभव करता है, वह उसके संचित कर्मों का ही लेखा-जोखा है।

क्या मनुस्मृति में कर्मों के विभिन्न प्रकार और उनके फलों का वर्णन है?

हाँ, मनुस्मृति में कर्मों को शारीरिक, वाचिक (वाणी से संबंधित) और मानसिक – इन तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह बताती है कि किस प्रकार के कर्म (जैसे हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, परनिंदा, लोभ, ईर्ष्या) अशुभ फल देते हैं, और कौन से कर्म (जैसे दान, सत्य बोलना, अहिंसा, परोपकार) शुभ फल प्रदान करते हैं। प्रत्येक कर्म का सूक्ष्म विश्लेषण कर उसके संभावित परिणाम बताए गए हैं।

मनुस्मृति के अनुसार कर्मों के फल से मोक्ष या मुक्ति कैसे संभव है?

मनुस्मृति में कर्मों के फल से मोक्ष की अवधारणा को अप्रत्यक्ष रूप से समझाया गया है। यह बताती है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और शुभ कर्मों को करते हुए पाप कर्मों से बचना चाहिए। निरंतर धर्म का पालन, तपस्या और ज्ञान के मार्ग पर चलकर व्यक्ति धीरे-धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जहाँ सुख-दुःख के द्वंद्व से परे स्थिति होती है।

क्या मनुस्मृति में पुनर्जन्म और कर्मों के फल का कोई संबंध है?

बिल्कुल। मनुस्मृति पुनर्जन्म के सिद्धांत को कर्मों के फल के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ती है। यह स्पष्ट करती है कि यदि व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का पूरा फल इस जन्म में नहीं भोग पाता, तो उसे अगले जन्म में उस फल को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों से उच्च योनि में जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्मों से निम्न योनि में जन्म मिलता है, जब तक कि कर्मों का हिसाब बराबर न हो जाए।

मनुस्मृति कर्म-फल सिद्धांत के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश देना चाहती है?

मनुस्मृति कर्म-फल सिद्धांत के माध्यम से मनुष्य को यह संदेश देना चाहती है कि वह अपने जीवन में सचेत रहे और सोच-समझकर कर्म करे। यह व्यक्तियों को नैतिक और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव को धर्म के मार्ग पर चलकर सुखमय जीवन व्यतीत करने और अंततः मोक्ष प्राप्त करने की प्रेरणा देना है।