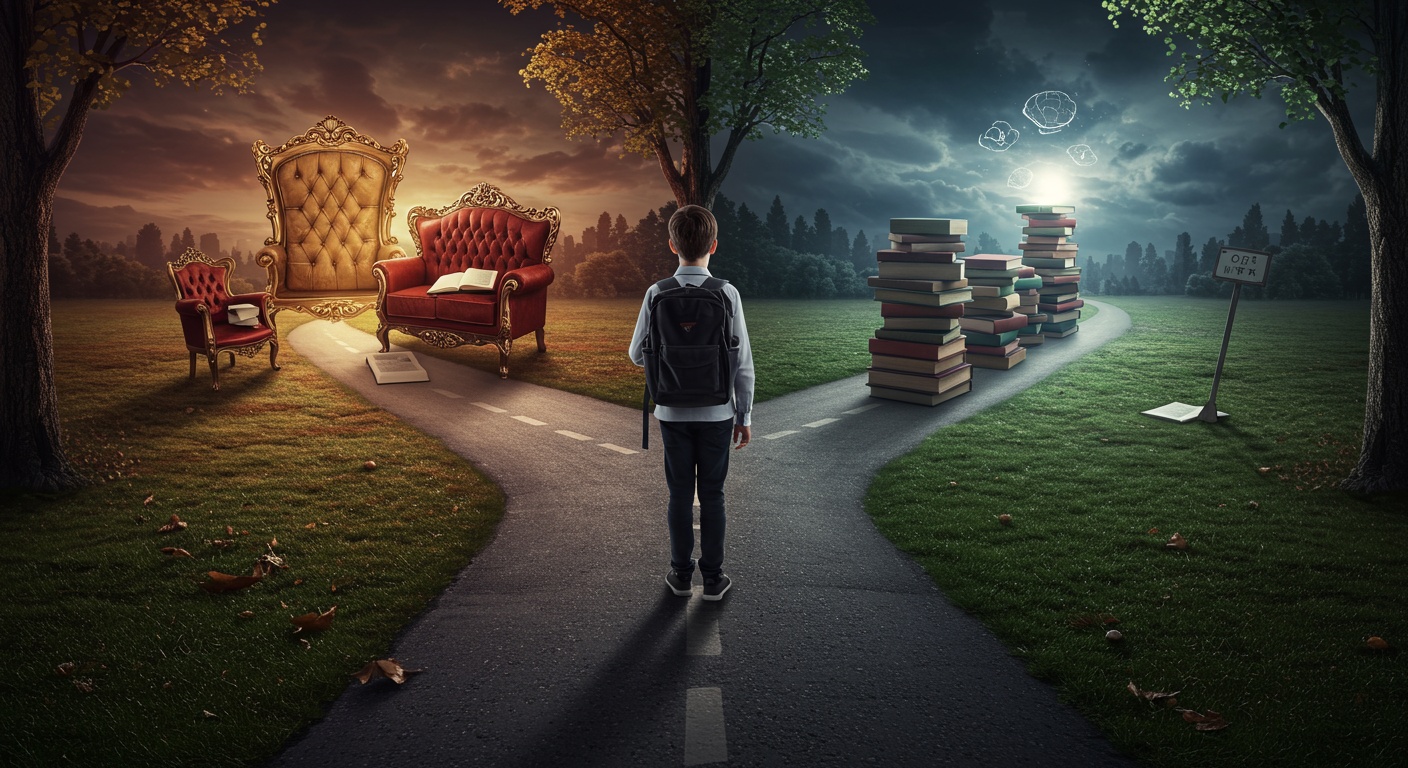

आज की डिजिटल युग में, जहाँ तात्कालिक सुख और त्वरित सफलता का दबाव हर तरफ है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि वास्तविक समृद्धि की नींव कहाँ से पड़ती है। क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली क्षणिक चमक ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, या इसके पीछे कोई गहरा ज्ञान छिपा है? आजकल की भागदौड़ में, जहाँ लोग तुरंत दौलत और शोहरत के पीछे भागते हैं, चाणक्य की कालातीत सलाह हमें सोचने पर मजबूर करती है: क्या चाहिए – केवल सुख, या वो विद्या जो स्थायी आनंद और वास्तविक सशक्तिकरण देती है? उनकी दूरदर्शिता बताती है कि इन दोनों का चुनाव हमारी जिंदगी की दिशा कैसे तय करता है, और कैसे सच्चा ‘सुख’ केवल सतही नहीं बल्कि विद्या से जुड़ा हुआ है। यह समझ आपके जीवन के लक्ष्यों को पूरी तरह नया आयाम देगी।

परिचय और चाणक्य की दूरदर्शिता

मानव इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी सोच और सिद्धांत सदियों बाद भी प्रासंगिक बने रहते हैं। आचार्य चाणक्य उन्हीं में से एक थे। एक महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री, और दार्शनिक, चाणक्य ने अपने गहन ज्ञान और दूरदर्शिता से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें मुख्य रूप से ‘चाणक्यनीति’ और ‘अर्थशास्त्र’ में संकलित किया गया है, आज भी व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका हैं। अक्सर हम जीवन में एक दुविधा का सामना करते हैं: क्या हम तुरंत मिलने वाले सुखों का पीछा करें, या ज्ञान और विद्या के कठिन मार्ग पर चलें? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने युगों-युगों से मनुष्यों को परेशान किया है। चाणक्य ने इस शाश्वत प्रश्न का एक स्पष्ट और अविस्मरणीय उत्तर दिया है, जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है।

सुख की परिभाषा और उसकी क्षणभंगुरता

आमतौर पर, ‘सुख’ की हमारी धारणा भौतिकवादी और तात्कालिक होती है। हम सुख को धन-दौलत, आरामदायक जीवनशैली, महंगे गैजेट्स, स्वादिष्ट भोजन या तुरंत मिलने वाली संतुष्टि से जोड़ते हैं। एक नई कार खरीदना, छुट्टी पर जाना, या अपनी पसंदीदा चीज़ खाना – ये सभी हमें क्षणिक खुशी देते हैं।

- भौतिक सुख: इसमें आरामदायक घर, वाहन, कपड़े और अन्य विलासिता की वस्तुएं शामिल हैं जो हमें तात्कालिक संतुष्टि देती हैं।

- संवेदी सुख: यह इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली खुशी है, जैसे स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना, सुंदर संगीत सुनना, या आरामदायक नींद लेना।

- सामाजिक सुख: इसमें प्रशंसा प्राप्त करना, सामाजिक मान्यता, और दूसरों द्वारा स्वीकार किया जाना शामिल है।

हालांकि, चाणक्य और अन्य प्राचीन दार्शनिकों ने यह भली-भांति समझा था कि इस प्रकार का ‘सुख’ अक्सर क्षणभंगुर होता है। जिस क्षण आप नई कार खरीदते हैं, उसकी खुशी कुछ दिनों या हफ्तों में कम हो जाती है। जिस स्वादिष्ट भोजन का आप आनंद लेते हैं, उसका स्वाद कुछ ही पलों में समाप्त हो जाता है। यह सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसलिए अस्थिर होता है। यह एक मरीचिका की तरह है, जो दूर से आकर्षक लगती है लेकिन करीब आने पर गायब हो जाती है। यह हमें एक अंतहीन दौड़ में फंसा देता है जहां हम एक सुख से दूसरे सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन स्थायी संतुष्टि कभी नहीं मिलती।

विद्या की व्यापकता और उसका स्थायी मूल्य

‘विद्या’ शब्द का अर्थ केवल स्कूली शिक्षा या किताबी ज्ञान से कहीं अधिक व्यापक है। चाणक्य के संदर्भ में, विद्या का अर्थ है समग्र ज्ञान, बुद्धि, कौशल, अनुभव और जीवन को समझने की क्षमता। इसमें आत्म-ज्ञान, व्यावहारिक कौशल, समस्या-समाधान की क्षमता और जीवन के सिद्धांतों की समझ शामिल है।

- आत्म-ज्ञान (Self-Knowledge): अपनी शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और उद्देश्यों को समझना।

- व्यावहारिक कौशल (Practical Skills): जीवन यापन करने और समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशल।

- नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान (Ethical and Spiritual Knowledge): सही और गलत का विवेक, जीवन का उद्देश्य और ब्रह्मांड के नियम।

- समस्या-समाधान की क्षमता (Problem-Solving Ability): चुनौतियों का सामना करने और रचनात्मक समाधान खोजने की क्षमता।

विद्या का मूल्य इसलिए स्थायी है क्योंकि यह आपके भीतर से आता है और इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। यह एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है और कभी समाप्त नहीं होता। विद्या आपको आत्मनिर्भर बनाती है, आपको किसी भी परिस्थिति में अनुकूलन करने की शक्ति देती है, और आपको सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यह अंधेरे में प्रकाश की तरह है, जो आपको रास्ता दिखाता है और भय को दूर करता है। एक विद्वान व्यक्ति, भले ही उसके पास भौतिक सुखों का अभाव हो, आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव कर सकता है क्योंकि उसके पास जीवन को समझने और उसका सामना करने की क्षमता होती है।

चाणक्यनीति में सुख और विद्या का संबंध

चाणक्य ने ‘सुख’ और ‘विद्या’ के बीच एक गहरा और महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किया है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार, सच्चा और स्थायी सुख विद्या का परिणाम है, न कि इसका स्वतंत्र रूप से पीछा करने का विषय। चाणक्यनीति स्पष्ट रूप से कहती है कि विद्या ही सर्वोच्च धन है क्योंकि यह आपको वह सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसमें स्थायी सुख भी शामिल है।

चाणक्य का प्रसिद्ध श्लोक है:

विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्।

पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम्॥

अर्थात: विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म (सही कार्य) होता है और धर्म से सुख मिलता है।

यह श्लोक सुख और विद्या के बीच के क्रमिक संबंध को स्पष्ट करता है। यह बताता है कि विद्या ही वह नींव है जिस पर सब कुछ बनता है। बिना विद्या के, धन प्राप्त करना मुश्किल है, और यदि प्राप्त भी हो जाए, तो उसे बनाए रखना या उसका सही उपयोग करना संभव नहीं है। चाणक्य ने जोर दिया कि भौतिक सुख क्षणभंगुर होते हैं, लेकिन विद्या से प्राप्त होने वाला संतोष और शांति स्थायी होती है। एक व्यक्ति जो विद्या से परिपूर्ण है, वह किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता खोज सकता है, जबकि एक अज्ञानी व्यक्ति, भले ही उसके पास कितना भी धन हो, छोटी सी समस्या में भी डूब सकता है। उनका मानना था कि अज्ञानी व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग कर सकता है या उसे खो सकता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन कमा सकता है और उसे सही ढंग से प्रबंधित कर सकता है, जिससे अंततः सच्चा सुख प्राप्त होता है।

वास्तविक जीवन के उदाहरण और अनुप्रयोग

चाणक्य की यह सलाह वास्तविक जीवन में अनगिनत बार सिद्ध हुई है। आइए कुछ उदाहरण देखें:

- केस स्टडी 1: एक उद्यमी का संघर्ष

मैंने अपने जीवन में एक युवा उद्यमी को देखा, जिसने शुरुआत में केवल त्वरित लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बिना किसी ठोस व्यावसायिक ज्ञान या बाजार अनुसंधान के एक नया व्यवसाय शुरू किया। शुरुआती सफलता के बाद, जब बाजार में बदलाव आए और चुनौतियां सामने आईं, तो वह घबरा गया। उसके पास समस्याओं को हल करने, वित्तीय प्रबंधन करने या नई रणनीतियों को अपनाने का ज्ञान नहीं था। परिणामस्वरूप, उसका व्यवसाय कुछ ही समय में ढह गया, और उसे न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि मानसिक तनाव और निराशा का भी सामना करना पड़ा। उसने क्षणिक सुख (तेज मुनाफा) को प्राथमिकता दी, लेकिन विद्या (व्यवसाय ज्ञान, दूरदर्शिता) को नजरअंदाज किया, जिसका परिणाम दुखद रहा।

- केस स्टडी 2: एक शिक्षक का संतोष

इसके विपरीत, एक और व्यक्ति था जिसने अपना जीवन ज्ञान प्राप्त करने और उसे बांटने में लगाया। वह एक शिक्षक बना और लगातार नए विषयों का अध्ययन करता रहा, अपनी शिक्षण विधियों को बेहतर बनाता रहा। उसके पास शायद कभी बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन उसके छात्र उसे बहुत सम्मान देते थे। उसने अनगिनत जीवन को आकार दिया, उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाया। जब वह बूढ़ा हुआ, तो उसके पास भौतिक संपत्ति भले ही कम थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और शांति थी। उसे पता था कि उसने एक सार्थक जीवन जिया है, जो विद्या के माध्यम से दूसरों के लिए उपयोगी रहा। उसकी विद्या ने उसे वह आंतरिक सुख दिया जो कोई धन नहीं दे सकता था।

- ऐतिहासिक संदर्भ: नालंदा विश्वविद्यालय

भारत के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ही लें। यह केवल धन या शक्ति पर केंद्रित नहीं था, बल्कि ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था। इसने हजारों वर्षों तक विद्वानों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को आकर्षित किया और विश्व को अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। भले ही इस विश्वविद्यालय को बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने जो ज्ञान उत्पन्न किया, वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित होता रहा और आज भी उसका प्रभाव महसूस किया जाता है। यह दर्शाता है कि विद्या का प्रभाव कितना स्थायी और व्यापक होता है।

ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि विद्या हमें न केवल चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है, बल्कि हमें एक स्थायी और सार्थक जीवन जीने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। विद्या हमें अवसर पैदा करने, जोखिमों का प्रबंधन करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखने की क्षमता प्रदान करती है।

क्या विद्या हमेशा सुख देती है? एक संतुलित दृष्टिकोण

यह समझना महत्वपूर्ण है कि चाणक्य का यह अर्थ बिल्कुल नहीं था कि विद्या अपने आप में हर प्रकार के सुख की गारंटी है। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी या आप हमेशा खुश रहेंगे। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, और भावनात्मक सुख या दुख बाहरी परिस्थितियों और व्यक्तिगत संबंधों पर भी निर्भर करते हैं।

हालांकि, विद्या आपको इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सर्वोत्तम उपकरण और मानसिकता प्रदान करती है। यह आपको:

- समस्याओं को समझने में मदद करती है: विद्या से आप समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकते हैं और उनके लिए प्रभावी समाधान ढूंढ सकते हैं।

- बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है: ज्ञानी व्यक्ति आवेग में आकर निर्णय नहीं लेता, बल्कि सोच-समझकर और दूरदर्शिता के साथ चुनाव करता है।

- आंतरिक शांति प्रदान करती है: जब आप जीवन के सिद्धांतों को समझते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो आप बाहरी उथल-पुथल के बावजूद आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं।

- आत्मनिर्भरता विकसित करती है: विद्या आपको दूसरों पर कम निर्भर बनाती है, जिससे स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना आती है।

तो, विद्या सीधे तौर पर हर क्षणिक सुख नहीं देती, लेकिन यह आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां आप स्थायी संतोष, सुरक्षा और सार्थक जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यह आपको जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और ऐसे विकल्प बनाने की शक्ति देती है जो अंततः दीर्घकालिक कल्याण की ओर ले जाते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने जीवन का शिल्पकार बनने में मदद करता है।

आपकी सोच बदलने वाली चाणक्य की सलाह

तो, चाणक्य की वह निर्णायक सलाह क्या है जो आपकी सोच को बदल देगी? यह सरल लेकिन गहरा है: “सुख नहीं, विद्या का पीछा करो; क्योंकि विद्या ही वास्तविक और स्थायी सुख का मूल है।”

चाणक्य का मानना था कि विद्या ही वह सर्वोच्च धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो बांटने से कम नहीं होता, और जो आपको हर परिस्थिति में सहारा देता है।

- विद्या अविनाशी है: धन, संपत्ति, और भौतिक सुख-सुविधाएं नष्ट हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं, या समय के साथ फीकी पड़ सकती हैं। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ही राजा छीन सकता है। यह आपके साथ हर जगह जाती है।

- विद्या अवसर पैदा करती है: ज्ञान आपको नए अवसर देखने और उनका लाभ उठाने की क्षमता देता है। यह आपको किसी भी चुनौती को एक सीखने के अवसर में बदलने की शक्ति देता है।

- विद्या आत्मनिर्भरता लाती है: जब आप ज्ञानी होते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को हल करने, अपने लिए कमाने और अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम होते हैं। यह निर्भरता से मुक्ति दिलाता है, जो स्वयं में एक बड़ा सुख है।

- विद्या सम्मान दिलाती है: एक विद्वान व्यक्ति को समाज में स्वाभाविक रूप से सम्मान मिलता है, भले ही वह अमीर न हो। यह सम्मान किसी पद या धन के कारण नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और विवेक के कारण होता है।

चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि तात्कालिक सुखों के पीछे भागना एक अंतहीन दौड़ है। इसके बजाय, हमें विद्या को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि यह हमें आंतरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और वह क्षमता प्रदान करती है जिससे हम किसी भी परिस्थिति में सुख और सफलता प्राप्त कर सकें। यह न केवल धन और समृद्धि लाती है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी प्रदान करती है, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान है। संक्षेप में, चाणक्य की सलाह है कि विद्या ही वह बीज है जिससे स्थायी सुख का वृक्ष फलता है।

कार्यवाही योग्य उपाय: विद्या को जीवन का आधार कैसे बनाएं

चाणक्य की इस अमूल्य सलाह को अपने जीवन में कैसे उतारें? यहां कुछ कार्यवाही योग्य उपाय दिए गए हैं:

- आजीवन सीखने की प्रवृत्ति अपनाएं:

सीखना कभी बंद न करें। औपचारिक शिक्षा के बाद भी, नई किताबें पढ़ें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें, पॉडकास्ट सुनें, और विभिन्न विषयों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें।

- केवल किताबी ज्ञान नहीं, व्यावहारिक विद्या पर ध्यान दें:

ज्ञान को केवल सिद्धांतों तक सीमित न रखें। उसे अपने जीवन में लागू करें। समस्याओं को हल करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें। नए कौशल सीखें जो आपके करियर या व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी हों। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्तीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे अपने बजट और निवेश पर लागू करें।

- समस्याओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें:

जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो उसे केवल एक बाधा के रूप में न देखें। इसके बजाय, यह सोचें कि आप इस स्थिति से क्या सीख सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग करें।

- सही गुरु या मार्गदर्शक चुनें:

अपने जीवन में ऐसे लोगों को खोजें जो ज्ञानी और अनुभवी हों। उनसे सीखें, उनके अनुभवों से प्रेरणा लें, और उनकी सलाह का पालन करें। एक अच्छा गुरु आपको सही दिशा दिखा सकता है और आपकी सीखने की यात्रा को गति दे सकता है। चाणक्य ने भी गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया है।

- अपनी विद्या को दूसरों के साथ बांटें:

ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब आप दूसरों को सिखाते हैं, तो आपका अपना ज्ञान और भी मजबूत होता है। दूसरों की मदद करें, उनके प्रश्नों का उत्तर दें, और अपने अनुभवों को साझा करें। यह न केवल आपको दूसरों के लिए उपयोगी बनाता है, बल्कि आपको स्वयं भी अधिक स्पष्टता और समझ प्रदान करता है।

- आत्म-चिंतन और आत्म-मूल्यांकन करें:

नियमित रूप से अपने विचारों, कार्यों और निर्णयों पर विचार करें। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको और ज्ञान या सुधार की आवश्यकता है। यह आत्म-ज्ञान विद्या का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

निष्कर्ष

तो अंततः, सुख और विद्या के द्वंद्व में, चाणक्य की दूरदर्शिता हमें स्पष्ट मार्ग दिखाती है। उन्होंने सिखाया कि क्षणिक भौतिक सुख के पीछे भागने से बेहतर है विद्या अर्जित करना, जो स्थायी आनंद और वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है। यह विद्या ही है जो आपको किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में, जहाँ AI और नई टेक्नोलॉजी हर दिन हमारे सामने नई संभावनाएँ और चुनौतियाँ पेश कर रही हैं, वहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं। हमें निरंतर सीखने, अपनी क्षमताओं को निखारने और उसे व्यावहारिक रूप से उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। आप भी, हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लें – चाहे वह एक नई भाषा हो, कोई आधुनिक स्किल हो, या सिर्फ 15 मिनट किसी प्रेरणादायक पुस्तक को पढ़ना। यह निवेश आपको भविष्य में कहीं अधिक सुख और सुरक्षा प्रदान करेगा। याद रखिए, विद्या केवल धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को समझने, समस्याओं का समाधान करने और एक परिपूर्ण, सार्थक जीवन जीने की कुंजी है। यह आपको न केवल बाहरी सफलताओं से जोड़ेगी, बल्कि आंतरिक शांति और असीमित संतोष भी प्रदान करेगी। अपनी विद्या को अपना सबसे बड़ा धन बनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है।

और लेख

विद्या के बिना जीवन क्यों है अधूरा चाणक्य का ज्ञान सूत्र

शांत और सुखी जीवन जीने के 5 चाणक्य सूत्र क्या हैं

सफलता के लिए चाणक्य के 5 अचूक मंत्र

सुख और दुख में संबंध कैसे निभाएं चाणक्य नीति के अनुसार

धन का सदुपयोग कैसे करें चाणक्य के 3 महत्वपूर्ण सूत्र

FAQs

इस लेख का मूल विषय क्या है?

यह लेख ‘सुख’ (तत्काल खुशी और आराम) और ‘विद्या’ (ज्ञान और शिक्षा) के बीच चुनाव के बारे में है, और बताता है कि दीर्घकालिक कल्याण के लिए इनमें से किसे प्राथमिकता देनी चाहिए।

चाणक्य ने इस विषय पर क्या सलाह दी है?

चाणक्य की सलाह है कि वास्तविक और स्थायी सुख के लिए विद्या को प्राथमिकता देनी चाहिए। वे मानते हैं कि ज्ञान ही वह मार्ग है जो जीवन में स्थिरता, सफलता और गहरे संतोष की ओर ले जाता है।

चाणक्य की यह सलाह हमारी सोच को कैसे बदल सकती है?

यह सलाह हमें तात्कालिक pleasures और आसान रास्तों को त्यागकर ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के महत्व को समझने में मदद करती है, जो अंततः अधिक गहरे और स्थायी सुख की ओर ले जाता है। यह हमें दूरदृष्टि रखने के लिए प्रेरित करती है।

विद्या को क्षणिक सुख से बेहतर क्यों माना गया है?

विद्या को क्षणिक सुख से बेहतर इसलिए माना गया है क्योंकि विद्या अर्जित करने से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, समस्याओं का समाधान कर पाता है, और जीवन में सही निर्णय ले पाता है, जिससे उसे स्थायी संतोष और वास्तविक सुख मिलता है, जबकि तात्कालिक सुख अक्सर क्षणभंगुर होता है।

क्या इसका अर्थ यह है कि हमें कभी भी सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए?

नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि क्षणिक सुख को अपनी प्राथमिकता न बनाएं और विद्या प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं या कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि विद्या अंततः असीमित सुख और समृद्धि प्रदान करती है।

आधुनिक युग में चाणक्य की इस सलाह का क्या महत्व है?

आधुनिक युग में भी यह सलाह अत्यंत प्रासंगिक है। आज भी लोग अक्सर त्वरित लाभ या मनोरंजन के लिए अपनी शिक्षा या कौशल विकास को अनदेखा कर देते हैं। चाणक्य की सलाह हमें लगातार सीखने, कौशल विकसित करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, जो आज के प्रतिस्पर्धी दौर में सफलता की कुंजी है।

इस लेख का मुख्य संदेश क्या है?

इस लेख का मुख्य संदेश यह है कि अस्थायी सुख के बजाय ज्ञान और विद्या अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक, स्थायी सुख और जीवन में सच्ची सफलता का आधार है।