हमारे चारों ओर, आधुनिक तकनीक से लेकर हमारे शरीर की कार्यप्रणाली तक, हर जगह धातु और अधातु का गहरा प्रभाव दिखता है। स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ धातु (जैसे नियोडिमियम) या लिथियम-आयन बैटरी में कार्बन (अधातु) और लिथियम (धातु) का संयोजन, ये सब इनके विशिष्ट गुणों का परिणाम हैं। आजकल क्वांटम कंप्यूटिंग में सिलिकॉन (एक उपधातु) और नैनोमैटेरियल्स में ग्राफीन (कार्बन का एक रूप) जैसे तत्वों की भूमिका ने इनके पारंपरिक वर्गीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। इन तत्वों की भौतिक और रासायनिक संरचना में मौजूद सूक्ष्म भेद ही इनकी असीमित उपयोगिता का आधार हैं। आइए, दैनिक जीवन और उन्नत विज्ञान के संदर्भ में धातु और अधातु में मुख्य अंतर सरल शब्दों में समझते हैं।

धातु और अधातु क्या हैं? एक प्रारंभिक समझ

हमारे चारों ओर मौजूद हर वस्तु, चाहे वह ठोस हो, तरल हो या गैस, परमाणुओं से बनी है। इन परमाणुओं को उनके गुणों के आधार पर मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: धातु (Metals) और अधातु (Non-metals)। ये दोनों ही हमारे दैनिक जीवन और औद्योगिक अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें समझना सिर्फ विज्ञान की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। आइए, इन दोनों मूलभूत पदार्थों के बीच के अंतर को सरल शब्दों में समझते हैं।

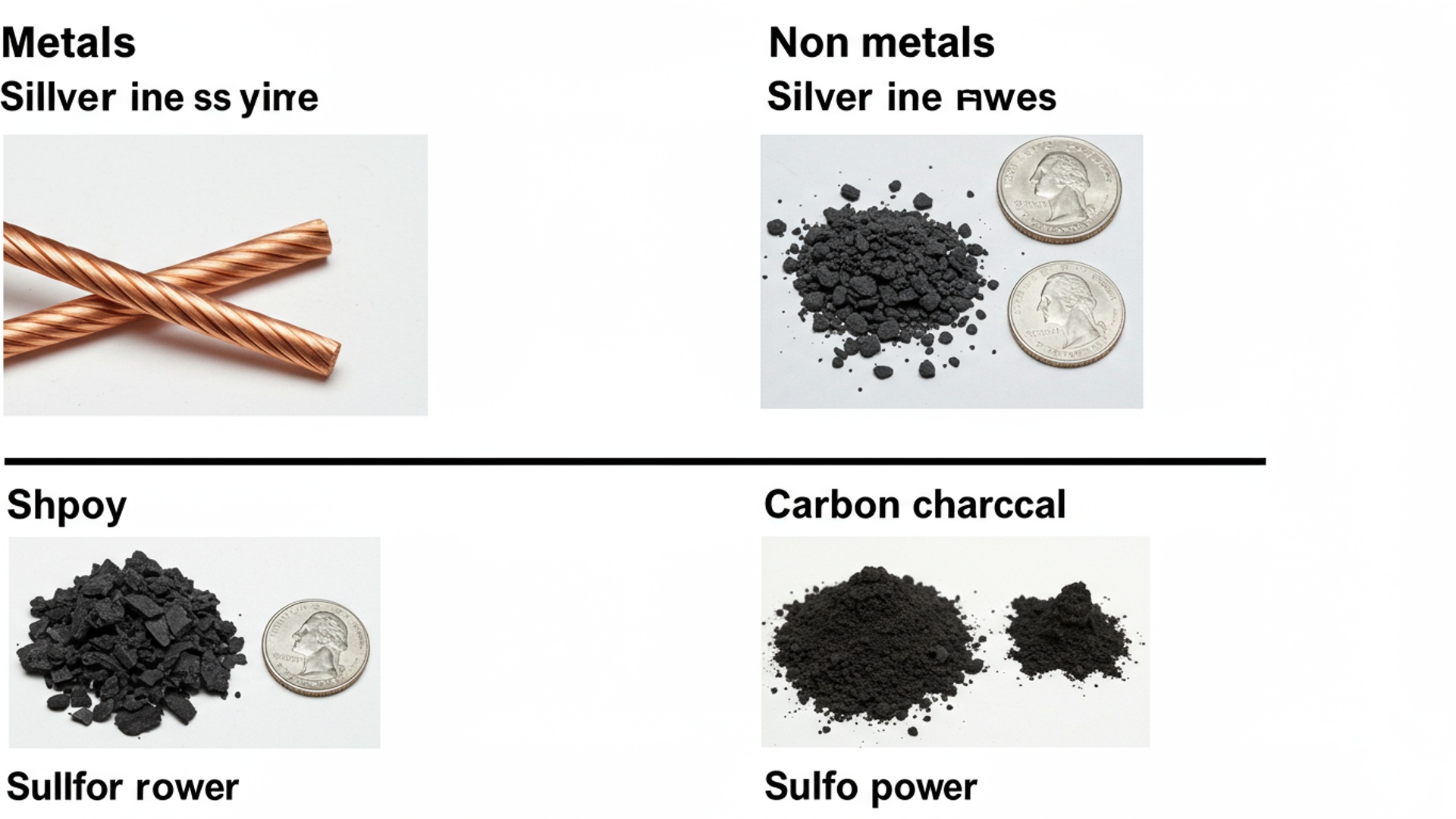

भौतिक गुण: दृश्यमान अंतर

धातु और अधातु को पहचानने का सबसे आसान तरीका उनके भौतिक गुणों का अवलोकन करना है। ये गुण हमें बताते हैं कि वे दिखते कैसे हैं, महसूस कैसे होते हैं, और वे गर्मी या बिजली का संचालन कैसे करते हैं।

- चमक (Lustre)

- अवस्था (State)

- कठोरता (Hardness)

- आघातवर्धनीयता (Malleability)

- तन्यता (Ductility)

- ऊष्मा चालकता (Heat Conductivity)

- विद्युत चालकता (Electrical Conductivity)

- ध्वनि (Sonority)

- गलनांक और क्वथनांक (Melting and Boiling Points)

धातुएँ आमतौर पर चमकदार होती हैं। जब आप सोने, चांदी या तांबे को देखते हैं, तो उनकी एक खास चमक होती है जिसे ‘धात्विक चमक’ कहते हैं। इसके विपरीत, अधातुएँ प्रायः चमकहीन होती हैं, जैसे कोयला (कार्बन) या सल्फर। हालांकि, आयोडीन और ग्रेफाइट (कार्बन का एक रूप) जैसे कुछ अधातु इसके अपवाद हैं, जिनमें चमक पाई जाती है।

सामान्य तापमान पर, अधिकांश धातुएँ ठोस होती हैं, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम। पारा (Mercury) एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। वहीं, अधातुएँ तीनों अवस्थाओं में मिल सकती हैं – ठोस (कार्बन, सल्फर), तरल (ब्रोमीन) और गैस (ऑक्सीजन, नाइट्रोजन)।

धातुएँ आमतौर पर कठोर होती हैं, जिन्हें आसानी से मोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता। सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातुएँ नरम होती हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अधातुएँ आमतौर पर नरम होती हैं और भंगुर (भुरभुरी) होती हैं, जैसे सल्फर। हालांकि, हीरा (कार्बन का एक रूप) सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जो एक अधातु है।

यह धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातुएँ हैं। यही कारण है कि मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगाया जाता है। अधातुएँ आघातवर्धनीय नहीं होतीं; पीटने पर वे टूट जाती हैं।

तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। आपने तांबे के तार देखे होंगे, जिनका उपयोग बिजली के तारों में होता है। अधातुएँ तन्य नहीं होतीं।

धातुएँ ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, यही कारण है कि खाना पकाने के बर्तन धातुओं (जैसे एल्यूमीनियम, तांबा) से बनाए जाते हैं। वे गर्मी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंचाती हैं। अधातुएँ ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी वे गर्मी को अच्छी तरह से नहीं पहुंचातीं।

धातुएँ विद्युत की भी अच्छी चालक होती हैं। चांदी सबसे अच्छी विद्युत चालक है, जिसके बाद तांबा और सोना आते हैं। यही कारण है कि बिजली के तार धातुओं से बनते हैं। अधातुएँ विद्युत की कुचालक होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे बिजली को अपने में से गुजरने नहीं देतीं। ग्रेफाइट (कार्बन का एक रूप) एक अपवाद है जो विद्युत का अच्छा चालक है।

धातुएँ कठोर सतह से टकराने पर एक खास तरह की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जिसे धात्विक ध्वनि या सोनोरस कहते हैं। यही कारण है कि मंदिरों की घंटियाँ धातुओं से बनी होती हैं। अधातुएँ ध्वनिक नहीं होतीं।

धातुओं के गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर उच्च होते हैं, यानी उन्हें पिघलाने या उबालने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं।

रासायनिक गुण: उनकी प्रतिक्रियाएँ

भौतिक गुणों के अलावा, धातु और अधातु के बीच के मूलभूत अंतर को उनके रासायनिक गुणों से भी समझा जा सकता है। ये गुण बताते हैं कि वे अन्य पदार्थों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।

- ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया (Reaction with Oxygen)

- धातुएँ

धातुएँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जो आमतौर पर क्षारीय (Basic) प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।

2Mg (मैग्नीशियम) + O2 (ऑक्सीजन) → 2MgO (मैग्नीशियम ऑक्साइड)

अधातुएँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जो आमतौर पर अम्लीय (Acidic) या उदासीन (Neutral) प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।

C (कार्बन) + O2 (ऑक्सीजन) → CO2 (कार्बन डाइऑक्साइड)

- धातुएँ

कुछ धातुएँ ठंडे पानी के साथ, कुछ गर्म पानी के साथ और कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस और धात्विक हाइड्रॉक्साइड बनाती है। उदाहरण के लिए, सोडियम ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है।

2Na (सोडियम) + 2H2O (पानी) → 2NaOH (सोडियम हाइड्रॉक्साइड) + H2 (हाइड्रोजन)

अधातुएँ सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करतीं। यही कारण है कि फॉस्फोरस जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातुओं को पानी में रखा जाता है ताकि उन्हें हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क से बचाया जा सके।

- धातुएँ

अधिकांश धातुएँ तनु अम्लों (Dilute Acids) के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और संबंधित धातु लवण बनाती हैं। उदाहरण के लिए, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है।

Zn (जिंक) + 2HCl (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) → ZnCl2 (जिंक क्लोराइड) + H2 (हाइड्रोजन)

अधातुएँ सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करतीं।

- धातुएँ

कुछ धातुएँ, जैसे एल्यूमीनियम और जिंक, प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं।

2Al (एल्यूमीनियम) + 2NaOH (सोडियम हाइड्रॉक्साइड) + 2H2O (पानी) → 2NaAlO2 (सोडियम एल्यूमिनेट) + 3H2 (हाइड्रोजन)

अधातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रियाएँ जटिल होती हैं।

- धातुएँ

- अधातुएँ

धातुएँ इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं और धनात्मक आयन (Cations) बनाती हैं। वे विद्युत धनात्मक होती हैं।

अधातुएँ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं और ऋणात्मक आयन (Anions) बनाती हैं। वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं।

वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग और उदाहरण

धातु और अधातु के बीच के अंतर को समझने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हम उन्हें अपने दैनिक जीवन और उद्योगों में कैसे उपयोग करते हैं।

- धातुओं के अनुप्रयोग

- निर्माण

- बिजली

- बर्तन

- आभूषण

- मशीनरी

- अधातुओं के अनुप्रयोग

- श्वास

- ईंधन

- उर्वरक

- कीटाणुनाशक

- रबर वल्केनाइजेशन

- हीरा

लोहा, स्टील (लोहे का मिश्र धातु) का उपयोग पुलों, इमारतों और वाहनों के निर्माण में होता है क्योंकि वे मजबूत और टिकाऊ होते हैं।

तांबा और एल्यूमीनियम का उपयोग बिजली के तारों में होता है क्योंकि वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं।

एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में होता है क्योंकि वे ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं।

सोना, चांदी और प्लैटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में होता है क्योंकि वे चमकदार, आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं।

विभिन्न धातुओं और उनके मिश्र धातुओं का उपयोग इंजन, मशीनरी और उपकरणों के पुर्जे बनाने में होता है।

ऑक्सीजन (अधातु) जीवन के लिए अनिवार्य है।

कार्बन (कोयला, पेट्रोलियम का मुख्य घटक) एक महत्वपूर्ण ईंधन है।

नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग कृषि में उर्वरक बनाने में होता है।

क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने और कीटाणुनाशक के रूप में होता है।

सल्फर का उपयोग रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए किया जाता है।

कार्बन का एक रूप हीरा, अपनी कठोरता के कारण कटाई और पॉलिशिंग औजारों में और अपनी चमक के कारण आभूषणों में उपयोग होता है।

धातु और अधातु में मुख्य अंतर: एक तुलना

यहां धातु और अधातु के बीच के मुख्य अंतरों को एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे आपको ‘dhatu aur adhatu mein antar’ को एक नज़र में समझने में मदद मिलेगी:

| विशेषता | धातु (Metals) | अधातु (Non-metals) |

|---|---|---|

| चमक | चमकदार (धात्विक चमक) | चमकहीन (अपवाद: आयोडीन, ग्रेफाइट) |

| अवस्था (सामान्य ताप पर) | ठोस (अपवाद: पारा – तरल) | ठोस, तरल या गैस |

| कठोरता | कठोर (अपवाद: सोडियम, पोटेशियम – नरम) | नरम और भंगुर (अपवाद: हीरा – सबसे कठोर) |

| आघातवर्धनीयता | आघातवर्धनीय (पतली चादरों में ढाला जा सकता है) | अनाघातवर्धनीय (पीटने पर टूट जाते हैं) |

| तन्यता | तन्य (पतले तारों में खींचा जा सकता है) | अतन्य |

| ऊष्मा चालकता | उत्तम चालक | कुचालक |

| विद्युत चालकता | उत्तम चालक (अपवाद: बिस्मथ) | कुचालक (अपवाद: ग्रेफाइट) |

| ध्वनि | ध्वनिक (Sonorous) | अध्वनिक (Non-sonorous) |

| गलनांक/क्वथनांक | उच्च | कम |

| इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति | इलेक्ट्रॉन त्यागकर धनायन बनाते हैं | इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं |

| ऑक्साइड की प्रकृति | क्षारीय (Basic) | अम्लीय (Acidic) या उदासीन (Neutral) |

अपवाद और विशेष मामले: उपधातु (Metalloids)

विज्ञान में हमेशा कुछ अपवाद होते हैं। धातु और अधातु के बीच, कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन्हें उपधातु (Metalloids) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बोरॉन (Boron), सिलिकॉन (Silicon), जर्मेनियम (Germanium), आर्सेनिक (Arsenic), एंटीमनी (Antimony) और टेल्यूरियम (Tellurium) उपधातु हैं। सिलिकॉन, जिसका उपयोग कंप्यूटर चिप्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो अपनी अर्द्धचालक प्रकृति के कारण धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। ये तत्व विद्युत के आंशिक चालक होते हैं, जो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए बेहद मूल्यवान बनाता है।

निष्कर्ष

हमने देखा कि धातु और अधातु में अंतर केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और तकनीकी विकास की नींव है। जैसे सोना-चाँदी (धातु) गहनों में चमकते हैं और बिजली के तार ताँबे (धातु) से बनते हैं, वहीं प्लास्टिक या लकड़ी (अधातु) बिजली के झटकों से हमारी सुरक्षा करते हैं। यह सरल समझ हमें दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने में मदद करती है, खासकर जब हम अपने आसपास की वस्तुओं के गुणों पर गौर करते हैं। मेरी सलाह है कि अगली बार जब आप अपने आसपास किसी वस्तु को देखें, तो एक पल रुककर सोचें – क्या यह धातु है या अधातु? इसकी क्या विशेषताएँ हैं? क्या यह चमकदार है, टूटती है या मुड़ जाती है? यह छोटी सी जिज्ञासा आपको विज्ञान के कई रहस्यों से परिचित कराएगी। मुझे याद है, मेरे छोटे भाई ने एक बार टूटे हुए खिलौने के अंदर के तारों को देखकर पूछा था, “यह क्यों चमक रहा है और प्लास्टिक क्यों नहीं?” तब मुझे एहसास हुआ कि यह ज्ञान कितना व्यावहारिक है। आजकल जब हम नई तकनीकों जैसे सेमीकंडक्टर या नैनोमैटेरियल्स की बात करते हैं, तो उनकी बुनियाद भी इन्हीं धातुओं और अधातुओं के गुणों की गहरी समझ पर टिकी है। यह सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग और नवाचार का आधार है। तो, अपनी इस नई समझ को आगे बढ़ाएं और दुनिया के अद्भुत रासायनिक गुणों को जानने की अपनी यात्रा जारी रखें।

More Articles

यूपी बोर्ड का बड़ा निर्देश: सभी स्कूलों को अपनी प्रोफाइल और विवरण अपडेट करना होगा अनिवार्य

सिर झुकाकर मोबाइल चलाने की आदत पड़ी भारी, 20 साल की लड़की को हुई गंभीर गर्दन की समस्या

शरणार्थी समस्या क्या है वैश्विक प्रभाव और समाधान

बरेली: आधार कार्ड लाएं, तुरंत DL बनवाएं! अमर उजाला कार्यालय में आज लगेगा विशेष शिविर

सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़ा: ‘जुगाड़’ से पहली पोस्टिंग, फिर ट्रांसफर के बाद मुश्किल हुई पकड़, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

FAQs

धातु और अधातु क्या होते हैं, बस दो-चार बातें बताएँ?

धातुएँ वे पदार्थ होती हैं जो आमतौर पर चमकदार, कठोर और बिजली व गर्मी की अच्छी चालक होती हैं। अधातुएँ इसके विपरीत होती हैं; वे चमकहीन, भंगुर होती हैं और बिजली व गर्मी की कुचालक होती हैं।

किसी चीज़ को देखकर कैसे पता चलेगा कि वह धातु है या अधातु?

सबसे आसान तरीका है उनकी चमक देखना। धातुएँ आमतौर पर चमकदार होती हैं, जबकि अधातुओं में ऐसी चमक नहीं होती (कुछ अपवादों को छोड़कर जैसे आयोडीन)।

क्या हम धातुओं और अधातुओं को आसानी से मोड़ या खींच सकते हैं?

धातुएँ आघातवर्धनीय (पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं) और तन्य (खींचकर तार बनाए जा सकते हैं) होती हैं। अधातुएँ भंगुर होती हैं, यानी उन्हें पीटने या खींचने पर वे टूट जाती हैं।

बिजली और गर्मी के मामले में ये कैसे होते हैं – चालक या कुचालक?

धातुएँ बिजली और गर्मी दोनों की बहुत अच्छी चालक होती हैं। वहीं, अधातुएँ आमतौर पर बिजली और गर्मी की कुचालक होती हैं (ग्रेफाइट एक अपवाद है जो बिजली का चालक है)।

कमरे के तापमान पर धातुएँ और अधातुएँ किस रूप में मिलती हैं?

ज़्यादातर धातुएँ कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं (पारा इसका एक अपवाद है जो तरल है)। अधातुएँ तीनों अवस्थाओं में मिल सकती हैं – ठोस (जैसे सल्फर), तरल (जैसे ब्रोमीन) और गैस (जैसे ऑक्सीजन)।

क्या इन्हें पीटने पर आवाज़ आती है?

हाँ, धातुओं को पीटने पर एक खास तरह की झनझनाहट वाली आवाज़ आती है, इसलिए वे ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती हैं। अधातुओं में यह गुण नहीं होता, उन्हें पीटने पर कोई खास आवाज़ नहीं आती या वे टूट जाती हैं।

क्या धातुएँ और अधातुएँ कठोर होती हैं या नरम?

ज़्यादातर धातुएँ कठोर होती हैं (सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ नरम धातुओं को छोड़कर)। अधातुएँ आमतौर पर नरम और भंगुर होती हैं, हालांकि हीरा (जो एक अधातु है) प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है।