प्राचीन काल से ही, किसी भी शासक का मूल धर्म केवल सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि प्रजा का समुचित पालन और न्यायोचित कर संग्रह रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित आदर्श राजा का स्वरूप आज भी आधुनिक सरकारों के लिए प्रासंगिक है, जहाँ जनहित सर्वोपरि माना जाता है। वर्तमान में, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और जीएसटी जैसी पहलें कर संग्रह को अधिक पारदर्शी व कुशल बना रही हैं, जिससे नागरिकों पर अनावश्यक बोझ डाले बिना लोक कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित किया जा सके। यह बदलते युग में भी शासक और शासित के बीच के सामाजिक अनुबंध को दर्शाता है, जहाँ सुशासन और जवाबदेही ही राजा के वास्तविक धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि की आधारशिला है।

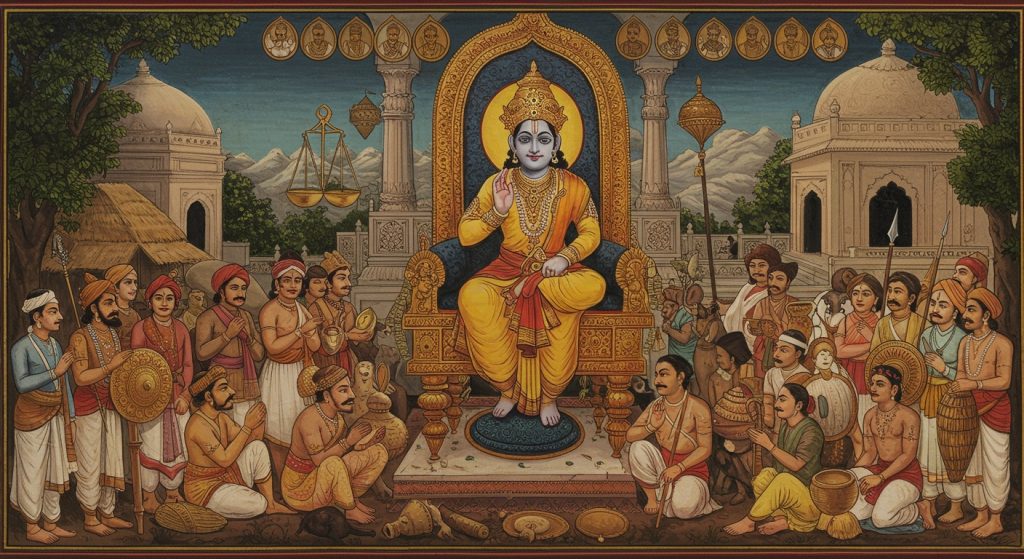

राजा का धर्म: एक विस्तृत परिचय

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में, ‘राजा का धर्म’ केवल शासन करने का अधिकार नहीं था, बल्कि यह एक पवित्र कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी थी। यह धर्म, जिसे राजधर्म के नाम से जाना जाता था, राजा को प्रजा के प्रति समर्पित रहने, न्याय स्थापित करने और राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करने का आदेश देता था। यह अवधारणा केवल शक्ति के प्रयोग तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें नैतिकता, न्याय और सार्वजनिक कल्याण के गहरे सिद्धांत समाहित थे। राजा को स्वयं को प्रजा का पालक और सेवक समझना होता था, न कि स्वामी। उसका मूल उद्देश्य “योगक्षेम” था – यानी जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्राप्त करना (योग) और जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करना (क्षेम)।

यह धर्म राजा को व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य करता था। प्राचीन ग्रंथों जैसे कि मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत के शांति पर्व और शुक्रनीति में राजधर्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में राजा को देवताओं का प्रतिनिधि बताया गया है, जो धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए धरती पर व्यवस्था बनाए रखता है।

प्रजापालन: राजा का सर्वोच्च कर्तव्य

प्रजापालन, यानी प्रजा की देखभाल और सुरक्षा, राजधर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था। राजा की वैधता और स्वीकार्यता सीधे तौर पर उसकी प्रजा को सुरक्षित, सुखी और समृद्ध रखने की क्षमता पर निर्भर करती थी। यह केवल बाहरी आक्रमणों से रक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आंतरिक शांति, न्याय और सामाजिक-आर्थिक कल्याण भी शामिल थे।

न्याय और सुरक्षा का प्रावधान

- कानून और व्यवस्था: राजा का परम कर्तव्य था कि वह राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखे। इसमें अपराधियों को दंडित करना, विवादों का निपटारा करना और सभी नागरिकों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना शामिल था। दंडनीति (न्यायशास्त्र) राजा के शासन का एक अभिन्न अंग थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दंडनीति के बिना राज्य में अराजकता फैल जाती है। राजा को यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर न हो।

- बाहरी आक्रमणों से रक्षा: राज्य की सीमाओं की रक्षा और बाहरी शत्रुओं से प्रजा को सुरक्षित रखना राजा की प्राथमिक जिम्मेदारी थी। इसके लिए एक सुसंगठित सेना, मजबूत किले और प्रभावी कूटनीति आवश्यक थी। राजा को अपनी सेना को प्रशिक्षित और सुसज्जित रखना होता था ताकि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सके।

सामाजिक कल्याण और विकास

- बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति: राजा को यह सुनिश्चित करना था कि उसकी प्रजा को भोजन, पानी और आश्रय जैसी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हों। सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजा को राहत कार्य चलाने और प्रजा को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहना होता था।

- सार्वजनिक कार्य: सड़कों, पुलों, कुओं, तालाबों और सिंचाई प्रणालियों जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्यों का विकास और रखरखाव राजा की जिम्मेदारी थी। ये कार्य न केवल जीवन को आसान बनाते थे, बल्कि कृषि और व्यापार को भी बढ़ावा देते थे। उदाहरण के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील का निर्माण एक बड़े सार्वजनिक कार्य का उदाहरण है।

- गरीबों और असहायों की देखभाल: प्राचीन भारतीय परंपरा में राजा को गरीबों, विधवाओं, अनाथों और विकलांगों की देखभाल करने का निर्देश दिया गया था। कौटिल्य ने ऐसे लोगों के लिए राज्य द्वारा भरण-पोषण की वकालत की है। यह सामाजिक सुरक्षा का एक प्रारंभिक रूप था।

शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण

- ज्ञान और विद्या का प्रोत्साहन: राजा को विद्वानों, ऋषियों और कलाकरों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए था। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका समर्थन भी राजधर्म का हिस्सा था। इससे समाज में ज्ञान का प्रसार होता था और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती थी।

- धार्मिक सहिष्णुता: प्राचीन भारतीय शासकों ने अक्सर विभिन्न धर्मों और विश्वासों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। राजा का कर्तव्य था कि वह सभी धार्मिक समुदायों का सम्मान करे और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दे, बशर्ते वे राज्य के कानूनों का उल्लंघन न करें।

कर संग्रह के नियम और सिद्धांत

राज्य के सुचारू संचालन और प्रजापालन के लिए धन की आवश्यकता होती थी, और यह धन मुख्य रूप से करों के माध्यम से एकत्र किया जाता था। हालांकि, कर संग्रह मनमाना नहीं था, बल्कि इसके लिए विशिष्ट नियम और नैतिक सिद्धांत निर्धारित किए गए थे।

कर संग्रह का औचित्य

प्राचीन ग्रंथों में करों को राजा के वेतन या उपहार के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि इसे राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले में प्रजा द्वारा दिया जाने वाला एक अंश माना जाता था। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में यह स्पष्ट किया गया है कि राजा कर इसलिए लेता है ताकि वह प्रजा की रक्षा कर सके, न्याय प्रदान कर सके और सार्वजनिक कार्यों का संचालन कर सके। यदि राजा इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो उसे कर लेने का कोई अधिकार नहीं था। इसे एक प्रकार का सामाजिक अनुबंध माना जाता था।

कर लगाने के सिद्धांत: मधुमक्खी सिद्धांत

कर संग्रह का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत ‘मधुमक्खी सिद्धांत’ है। इसका अर्थ है कि राजा को मधुमक्खी की तरह कर संग्रह करना चाहिए, जो फूलों से रस लेती है लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। इसी तरह, राजा को प्रजा से इस प्रकार कर लेना चाहिए कि वे बोझ महसूस न करें और उनकी समृद्धि बनी रहे। इसका मतलब था कि कर उचित, धीरे-धीरे और सावधानी से लगाए जाने चाहिए।

- उचित और न्यायसंगत: कर की दरें सभी के लिए समान नहीं थीं। यह आय, व्यवसाय और संपत्ति के आधार पर अलग-अलग होती थीं। कृषि उपज पर आमतौर पर उपज का छठा भाग (षष्ठांश) कर के रूप में लिया जाता था, हालांकि युद्ध या आपातकाल जैसी विशेष परिस्थितियों में यह बढ़ सकता था। व्यापारियों पर उनके लाभ का एक हिस्सा और कारीगरों पर उनके श्रम का एक दिन कर के रूप में लगाया जा सकता था।

- समयबद्ध और पारदर्शी: कर संग्रह का समय निश्चित होना चाहिए था और प्रजा को यह ज्ञात होना चाहिए था कि उनसे कितना कर लिया जा रहा है। इसमें पारदर्शिता महत्वपूर्ण थी ताकि भ्रष्टाचार और शोषण से बचा जा सके।

- अत्यधिक बोझ से बचना: राजा को ऐसा कोई भी कर नहीं लगाना चाहिए था जिससे प्रजा पर अत्यधिक बोझ पड़े या उनकी आजीविका प्रभावित हो। कौटिल्य ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक कराधान से प्रजा विद्रोह कर सकती है और राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। एक समृद्ध प्रजा ही एक समृद्ध राज्य का आधार होती है।

- आपदा में छूट: प्राकृतिक आपदाओं, अकाल या युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में राजा को करों में छूट देनी चाहिए या उन्हें माफ कर देना चाहिए। यह प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण पहलू था।

कर प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय

प्राचीन भारत में, कर संग्रह केवल राजस्व जुटाने का साधन नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक प्रक्रिया थी। राजा को यह सुनिश्चित करना था कि कर संग्रहकर्ता ईमानदार हों और वे प्रजा को परेशान न करें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कर संग्रह अधिकारियों के लिए सख्त नियम और दंड का प्रावधान है जो भ्रष्टाचार या मनमानी करते थे। राजा को करों के उपयोग के प्रति भी जवाबदेह होना चाहिए था, यह दिखाते हुए कि धन का उपयोग प्रजा के लाभ के लिए किया जा रहा है।

मनुस्मृति और अन्य प्राचीन ग्रंथों का दृष्टिकोण

राजधर्म और कर संग्रह के नियमों को समझने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें से मनुस्मृति एक प्रमुख ग्रंथ है जो राजा के कर्तव्यों और राज्य के संचालन पर विस्तृत नियम प्रदान करता है।

- मनुस्मृति में राजधर्म: मनुस्मृति राजा को ‘दण्ड’ (न्याय और दंड की शक्ति) का प्रतीक मानती है। यह कहती है कि दण्ड के भय से ही लोग धर्म का पालन करते हैं और अराजकता नहीं फैलती। मनुस्मृति में राजा को प्रजा की रक्षा करने, न्याय स्थापित करने और धर्म के अनुसार शासन करने का निर्देश दिया गया है। यह राजा को चेतावनी भी देती है कि यदि वह धर्म का पालन नहीं करता और अन्याय करता है, तो उसे स्वयं दण्ड का भागी होना पड़ेगा। राजा को हमेशा धर्मपरायण, सत्यवादी और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए।

- मनुस्मृति में कर संग्रह: मनुस्मृति में कर संग्रह के सिद्धांतों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। यह बताती है कि राजा को कृषि उपज का छठा, आठवां या बारहवां भाग, व्यापारियों के लाभ का पांचवां भाग और कुछ विशेष वस्तुओं पर अन्य दरें कर के रूप में लेनी चाहिए। यह मधुमक्खी सिद्धांत का समर्थन करती है और चेतावनी देती है कि अत्यधिक कराधान राजा और राज्य दोनों को नष्ट कर सकता है। यह यह भी कहती है कि कर संग्रह राजा के लिए एक ‘सेवा शुल्क’ है, जिसके बदले वह प्रजा की रक्षा करता है।

- कौटिल्य का अर्थशास्त्र: जहाँ मनुस्मृति मुख्य रूप से धर्म और नैतिकता पर जोर देती है, वहीं कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कौटिल्य भी प्रजापालन और न्याय को राजा के मुख्य कर्तव्य मानते हैं, लेकिन वे आर्थिक समृद्धि और राज्य की शक्ति को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। कर संग्रह के मामले में, कौटिल्य भी उचित और न्यायसंगत कराधान की वकालत करते हैं, लेकिन वे आपातकालीन स्थितियों में कर बढ़ाने की अनुमति भी देते हैं, बशर्ते इसका उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए किया जाए। उनका मानना था कि राज्य की आय और व्यय का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- महाभारत का शांति पर्व: महाभारत का शांति पर्व भी राजधर्म पर एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजधर्म के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश देते हैं। इसमें भी राजा को प्रजा के प्रति समर्पित रहने, धर्म का पालन करने और न्याय स्थापित करने पर जोर दिया गया है। शांति पर्व भी करों को प्रजा द्वारा राजा को दी जाने वाली ‘सेवा’ मानता है, जिसके बदले राजा उन्हें सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करता है।

आधुनिक शासन में प्राचीन सिद्धांतों की प्रासंगिकता

हालांकि ‘राजा’ की अवधारणा अब अधिकांश देशों में नहीं है, प्राचीन भारतीय राजधर्म के सिद्धांत आज के लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक शासन प्रणालियों में भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं।

- लोकतांत्रिक जवाबदेही: प्राचीन राजा की तरह, आधुनिक सरकारें भी अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेह होती हैं। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनसे सुशासन, न्याय और विकास की उम्मीद करती है। यदि सरकारें इन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरतीं, तो उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता है, जो प्राचीन ‘दण्ड’ के सिद्धांत का एक आधुनिक रूप है।

- सार्वजनिक कल्याण पर जोर: प्रजापालन का सिद्धांत आधुनिक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा से मेल खाता है। आज की सरकारें भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर भारी निवेश करती हैं, जो प्राचीन राजा के सामाजिक कल्याण के कर्तव्यों का विस्तार है।

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता: प्राचीन काल में राजा स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, लेकिन आधुनिक व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका न्याय सुनिश्चित करती है। हालांकि, न्यायपालिका का कार्य अभी भी वही है जो राजा का था – निष्पक्षता और सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना।

- पारदर्शी कराधान: मधुमक्खी सिद्धांत आज भी कर नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। आधुनिक सरकारें भी प्रगतिशील कराधान प्रणाली अपनाने का प्रयास करती हैं, जहाँ उच्च आय वर्ग अधिक कर देते हैं और निम्न आय वर्ग को राहत मिलती है। करों को पारदर्शी तरीके से एकत्र किया जाना चाहिए और उनका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं और विकास परियोजनाओं के लिए होना चाहिए। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) जैसी प्रणालियाँ पारदर्शिता और एकरूपता लाने का प्रयास करती हैं।

- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण: प्राचीन ग्रंथों में कर संग्रहकर्ताओं के भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण की बात कही गई है। आधुनिक समय में भी भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है, और सरकारें पारदर्शिता, ऑडिट और मजबूत कानूनी ढांचे के माध्यम से इसे नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं, जो प्राचीन सिद्धांतों का ही विस्तार है।

संक्षेप में, प्राचीन भारतीय राजधर्म के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा शासन शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सेवा, न्याय और प्रजा के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। ये सिद्धांत आज भी सरकारों और नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं, ताकि वे एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और सुखी समाज का निर्माण कर सकें।

निष्कर्ष

राजा का धर्म केवल सत्ता का सुख भोगना नहीं, बल्कि प्रजा का पालन-पोषण और न्यायोचित कर संग्रह के माध्यम से उनके जीवन को सुखी बनाना है। यह सिद्धांत प्राचीन काल से ही शासन की नींव रहा है, जहाँ राजा को अपने राज्य को एक विस्तारित परिवार के रूप में देखना होता था। मेरा मानना है कि जब शासक जनता की आवश्यकताओं को समझते हुए, पारदर्शी तरीके से कर एकत्रित करता है और उसे लोक कल्याण में लगाता है, तभी वास्तविक समृद्धि आती है। आज के संदर्भ में भी, यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है। चाहे वह जीएसटी का पारदर्शी संग्रह हो या डिजिटल भुगतान प्रणालियों से जवाबदेही बढ़ाना, आधुनिक सरकारें भी इसी प्रजा-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करती दिखती हैं। एक प्रभावी शासक वही है जो जनता पर अनावश्यक बोझ डाले बिना, संसाधनों का सदुपयोग कर सके। इसलिए, हर नेतृत्वकर्ता को याद रखना चाहिए कि उनकी शक्ति का मूल स्रोत जनता का विश्वास और उनका कल्याण ही है, जो उन्हें अमर बनाता है।

More Articles

अपने स्वधर्म का पालन क्यों है सबसे महत्वपूर्ण सीखें

मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था सामाजिक संरचना और कर्तव्यों का विवरण

मनुस्मृति के अनुसार सभी वर्णों के लिए संक्षिप्त धर्म नियम

मनुस्मृति में क्षमा का महत्व

ब्राह्मणों के लिए आजीविका के नियम और आपत्ति काल धर्म

FAQs

राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है?

अरे दोस्त, राजा का सबसे बड़ा धर्म उसकी प्रजा का हित और कल्याण है। सोचो, जैसे एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा, न्याय और खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। उसका अस्तित्व ही प्रजा के लिए होता है।

प्रजापालन का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ खाना-पीना देना है?

नहीं, नहीं, प्रजापालन सिर्फ खाना-पीना देने से कहीं बढ़कर है! इसका मतलब है उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना – सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, और यह सुनिश्चित करना कि वे शांति और समृद्धि से रहें। राजा का फर्ज है कि वो अपनी प्रजा को किसी भी तरह के अन्याय, शोषण या बाहरी खतरे से बचाए। यह एक चौतरफा जिम्मेदारी है।

राजा को अपनी प्रजा से कैसा रिश्ता रखना चाहिए?

जानते हो, राजा को प्रजा के साथ स्नेह, विश्वास और सम्मान का रिश्ता बनाना चाहिए। उसे जनता के सुख-दुख में शामिल होना चाहिए और उनकी समस्याओं को धैर्य से सुनना चाहिए। प्रजा को यह महसूस होना चाहिए कि राजा उनका संरक्षक और हितैषी है, न कि सिर्फ एक कठोर शासक। एक अच्छा राजा अपनी प्रजा से सीधा संवाद रखता है।

कर (टैक्स) क्यों ज़रूरी है और इसे इकट्ठा करने के क्या नियम हैं?

यह एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है! कर राज्य चलाने और प्रजा के कल्याण के लिए बेहद ज़रूरी है। सोचो, सेना, सड़कें, अस्पताल, पाठशालाएँ – इन सबके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कर संग्रह के नियम बहुत स्पष्ट हैं: यह न्यायपूर्ण, नियमित और प्रजा पर बोझ न डालने वाला होना चाहिए। चाणक्य ने तो यहाँ तक कहा है कि कर ऐसा हो जैसे भौंरा फूलों से रस लेता है, बिना उन्हें कोई नुकसान पहुँचाए।

क्या राजा अपनी मर्ज़ी से कभी भी कर बढ़ा सकता है?

बिलकुल नहीं! यह एक आम गलतफहमी है। प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि राजा को कर बढ़ाने से पहले बहुत सोचना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब राज्य पर कोई बड़ा संकट हो या प्रजा के लिए कोई बहुत बड़ी और ज़रूरी योजना बनानी हो। वह भी प्रजा से सलाह-मशविरा करने और उनकी सहमति के बाद ही। मनमाना कर लगाना राजा के धर्म के खिलाफ माना जाता है और इससे प्रजा में असंतोष फैलता है।

अगर कोई राजा अपना धर्म ठीक से न निभाए तो क्या होगा?

अगर कोई राजा अपना धर्म नहीं निभाता, तो प्रजा में अशांति फैलती है, अन्याय बढ़ता है और राज्य कमजोर हो जाता है। ऐसे राजा को ‘धर्मभ्रष्ट’ कहा जाता है और उसे प्रजा के विश्वास और समर्थन से हाथ धोना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि ऐसे राज्यों का पतन निश्चित होता है क्योंकि जनता का सहयोग ही किसी भी राज्य की असली ताकत होती है।

एक सच्चे और अच्छे राजा की पहचान क्या है?

एक सच्चा और अच्छा राजा वह है जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालता है। उसकी पहचान उसके राजकोष की अमीरी से नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की खुशहाली और संतुष्टि से होती है। जो राजा अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखता है, न्यायप्रिय होता है, और उनकी आवाज़ सुनता है, वही वास्तव में महान कहलाता है और इतिहास में अमर हो जाता है।