क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड कैसे बना? मनुस्मृति, एक प्राचीन भारतीय संहिता, सृष्टि के उद्भव और उसके नियमों पर गहन दार्शनिक विचार प्रस्तुत करती है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान जहां जटिल सिद्धांतों के माध्यम से सृष्टि के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करता है, वहीं मनुस्मृति उस आदिम ज्ञान को उजागर करती है जो सहस्राब्दियों से भारतीय चिंतन का अभिन्न अंग रहा है। यह ग्रंथ न केवल ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना, देवताओं और ऋषियों की भूमिका बताता है, बल्कि प्रकृति के पंचमहाभूतों और समय की कालचक्र अवधारणा को भी विस्तार से समझाता है। आइए, इस प्राचीन संहिता के पन्नों से उस रहस्य को उजागर करें जो सृष्टि के आरंभ और उसके संचालन के पीछे छिपा है, और देखें कि कैसे यह ज्ञान आज भी हमारी समझ को गहरा कर सकता है।

सृष्टि रचना का मूल आधार: ब्रह्मा और प्रकृति-पुरुष का सिद्धांत

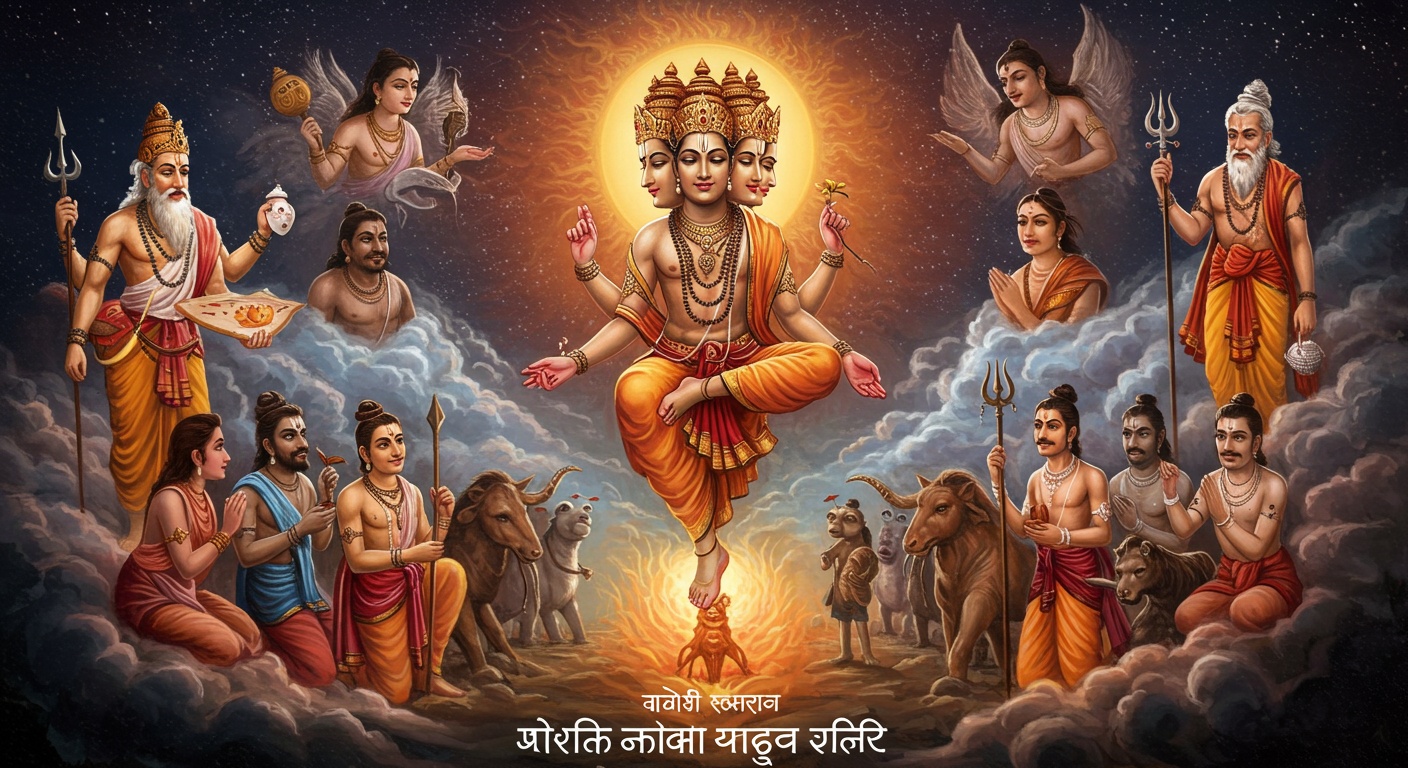

प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सृष्टि की रचना का वर्णन गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया है। मनुस्मृति, जो भारतीय धर्मशास्त्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के रहस्य पर प्रकाश डालती है। इसके अनुसार, ब्रह्मांड की रचना किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित, क्रमिक और योजनाबद्ध प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया एक परम सत्ता से आरंभ होती है, जिसे ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है, और प्रकृति-पुरुष के सिद्धांतों पर आधारित है।

मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह बताता है कि शुरुआत में यह संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से घिरा हुआ था, अप्रत्यक्ष और अगोचर था, जैसे गहरी नींद की अवस्था में। उस समय न दिन था न रात, न कोई गति थी न कोई प्रकाश। केवल एक अव्यक्त, नित्य और सर्वव्यापी सत्ता थी, जिसे ‘स्वयंभू’ कहा गया है। यह स्वयंभू ही परमात्मा है, जिसने अपनी इच्छा से इस सृष्टि की रचना का संकल्प किया।

सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, स्वयंभू ने सर्वप्रथम जल की रचना की और उसमें अपना बीज स्थापित किया। यह बीज एक सुनहरे अंडे (हिरण्यगर्भ) में परिवर्तित हुआ, जो सूर्य के समान तेजस्वी था। इस अंडे के भीतर से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। ब्रह्मा ही इस ब्रह्मांड के प्रथम निर्माता माने जाते हैं।

यहां प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि मनुस्मृति सीधे तौर पर सांख्य दर्शन की तरह प्रकृति और पुरुष का विस्तृत विवेचन नहीं करती, परंतु इसकी सृष्टि प्रक्रिया में इन तत्वों का सार निहित है।

- पुरुष

- प्रकृति

यह चेतना का सिद्धांत है, निष्क्रिय दर्शक। स्वयंभू या ब्रह्मा का संकल्प इसी पुरुष तत्व का प्रकटीकरण है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि को सक्रिय करती है।

यह जड़ तत्व या मूल पदार्थ है, जो तीन गुणों (सत्त्व, रजस, तमस) से युक्त है। सृष्टि की सभी भौतिक अभिव्यक्तियाँ इसी प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। ब्रह्मा ने इसी प्रकृति को सक्रिय कर विभिन्न तत्वों का निर्माण किया।

संक्षेप में, ब्रह्मा ने अपनी इच्छाशक्ति (पुरुष तत्व) से अव्यक्त प्रकृति को व्यक्त रूप में लाने की प्रक्रिया आरंभ की, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का विकास हुआ। यह प्रक्रिया एक गहरे दार्शनिक विचार को दर्शाती है कि सृष्टि जड़ और चेतन के संयोग से ही संभव है।

सृष्टि की प्रक्रिया: महत्तत्त्व से पंचमहाभूत तक

मनुस्मृति में सृष्टि की रचना एक क्रमिक और सोपान-बद्ध प्रक्रिया के रूप में वर्णित है, जहाँ एक तत्व से दूसरे तत्व की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है। ब्रह्मा द्वारा जल में बीज स्थापित करने और हिरण्यगर्भ से स्वयं प्रकट होने के बाद, उन्होंने सृष्टि के विभिन्न तत्वों का निर्माण आरंभ किया:

- महत्तत्त्व (बुद्धि)

- अहंकार

- सात्त्विक अहंकार (वैकारिक)

- राजसिक अहंकार (तैजस)

- तामसिक अहंकार (भूतादि)

- मन और इंद्रियाँ

- तन्मात्राएँ

- पंचमहाभूत

- आकाश (Space/Ether)

- वायु (Air)

- अग्नि (Fire)

- जल (Water)

- पृथ्वी (Earth)

सर्वप्रथम, ब्रह्मा ने महत्तत्त्व को उत्पन्न किया। इसे बुद्धि का मूल भी कहा जाता है। यह वह आदिम चेतना है जिससे आगे के सभी विचार और धारणाएँ विकसित होती हैं। यह प्रकृति का पहला रूपांतरण है, जिसमें ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता निहित होती है।

महत्तत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार वह सिद्धांत है जो ‘मैं’ और ‘मेरा’ की भावना को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति अपनी पहचान और अस्तित्व का अनुभव करता है। यह व्यक्तित्व और व्यक्तिगत चेतना का आधार है। अहंकार तीन गुणों (सत्त्व, रजस, तमस) के प्रभाव में भिन्न-भिन्न रूप लेता है:

इससे मन और ज्ञानेंद्रियों (कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक) की उत्पत्ति होती है।

यह क्रियाशील होता है और कर्मेंद्रियों (वाणी, हाथ, पैर, गुदा, जननेंद्रिय) तथा प्राणों को उत्पन्न करता है।

इससे तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) उत्पन्न होती हैं, जो पंचमहाभूतों के सूक्ष्म रूप हैं।

सात्त्विक अहंकार से मन और ज्ञानेंद्रियों (श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसना, घ्राण) का विकास होता है। राजसिक अहंकार से कर्मेंद्रियों (वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ) का निर्माण होता है।

तामसिक अहंकार से पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्न इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले गुणों के सूक्ष्म रूप हैं।

इन्हीं सूक्ष्म तन्मात्राओं से स्थूल पंचमहाभूतों का निर्माण होता है:

शब्द तन्मात्रा से। यह सभी चीजों को स्थान प्रदान करता है।

स्पर्श तन्मात्रा से। यह गति और संचार का प्रतीक है।

रूप तन्मात्रा से। यह प्रकाश, ऊष्मा और रूपांतरण का प्रतीक है।

रस तन्मात्रा से। यह तरलता, पोषण और cohesiveness का प्रतीक है।

गंध तन्मात्रा से। यह ठोसता, स्थिरता और संरचना का प्रतीक है।

यह क्रमिक विकास दर्शाता है कि कैसे मनुस्मृति ने ब्रह्मांड की संरचना को एक तार्किक और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है, जहाँ सूक्ष्म से स्थूल और अमूर्त से मूर्त का विकास होता है। यह सिर्फ भौतिक सृष्टि नहीं, बल्कि चेतना के विभिन्न स्तरों का भी प्रकटीकरण है।

काल चक्र और युगों की अवधारणा

मनुस्मृति में सृष्टि की रचना केवल एक बार की घटना नहीं है, बल्कि यह एक सतत और चक्रीय प्रक्रिया है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का निर्माण और प्रलय (विनाश) एक निश्चित कालचक्र के अधीन होता है। यह अवधारणा भारतीय दर्शन की एक विशिष्ट पहचान है, जो समय को रैखिक न मानकर चक्रीय मानती है।

मनुस्मृति के अनुसार, ब्रह्मा का एक दिन (कल्प) ही सृष्टि का काल होता है और ब्रह्मा की एक रात प्रलय का काल होता है। यह काल अत्यंत विशाल है, जिसे मानवीय समय-मान से समझना कठिन है।

- महायुग (चतुर्युग)

- सत्ययुग (कृतयुग)

- त्रेतायुग

- द्वापरयुग

- कलियुग

- मन्वंतर

- कल्प

यह चार युगों का समूह होता है:

धर्म और नैतिकता का पूर्ण उत्कर्ष काल।

धर्म में आंशिक कमी आती है।

धर्म और अधर्म लगभग बराबर होते हैं।

धर्म का ह्रास और अधर्म का बोलबाला होता है।

प्रत्येक युग की अपनी निश्चित अवधि और विशेषताएं होती हैं, जो मानव स्वभाव और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इन चार युगों का कुल योग एक महायुग कहलाता है।

एक ब्रह्मा के दिन में कई मन्वंतर होते हैं। प्रत्येक मन्वंतर एक मनु के शासनकाल को दर्शाता है। वर्तमान में हम वैवस्वत मनु के मन्वंतर में हैं। प्रत्येक मन्वंतर के अंत में आंशिक प्रलय होता है, और फिर नए मनु के साथ सृष्टि का नया चरण आरंभ होता है।

ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है। एक कल्प में 14 मन्वंतर होते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, तो प्रलय होता है और पूरी सृष्टि ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। जब ब्रह्मा की रात समाप्त होती है, तो वे पुनः जागृत होते हैं और नई सृष्टि का आरंभ होता है। यह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है।

यह चक्रीय अवधारणा दर्शाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ जन्म, विकास, क्षय और विनाश के चक्र से गुजरता है। यह न केवल ब्रह्मांड पर लागू होता है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन और सभ्यताओं पर भी लागू होता है। मनुस्मृति का यह वर्णन हमें बताता है कि समय एक शक्तिशाली कारक है जो सृष्टि के हर पहलू को नियंत्रित करता है, और यह कि जीवन का उद्देश्य इस अनादि चक्र को समझना और उससे मुक्ति प्राप्त करना है।

प्राणियों और जीवों की उत्पत्ति

पंचमहाभूतों की रचना के बाद, मनुस्मृति सृष्टि के अगले महत्वपूर्ण चरण – विभिन्न प्रकार के प्राणियों और जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करती है। ब्रह्मा ने केवल जड़ तत्वों का ही निर्माण नहीं किया, बल्कि उन तत्वों से युक्त होकर विभिन्न योनियों और जीवन रूपों को भी उत्पन्न किया। यह प्रक्रिया कर्म और गुणों (सत्त्व, रजस, तमस) के प्रभाव से गहराई से जुड़ी हुई है।

मनुस्मृति के अनुसार, ब्रह्मा ने अपनी तपस्या और संकल्प शक्ति से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया, जो उनके कर्मों और गुणों के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म लेते हैं:

- देवता

- मनुष्य

- पशु और पक्षी

- स्थावर (वनस्पति)

- असुर और राक्षस

सबसे पहले ब्रह्मा ने देवताओं, ऋषियों और धर्म के विभिन्न रूपों को उत्पन्न किया। ये सात्त्विक गुणों से युक्त होते हैं और सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मनुष्यों की उत्पत्ति भी ब्रह्मा से ही हुई। मनुष्य योनि को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इसमें कर्म करने और मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता होती है। मनुष्यों में सत्त्व, रजस और तमस तीनों गुण भिन्न-भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं।

विभिन्न प्रकार के पशु (चौपाये), पक्षी, सरीसृप और जलचर जीवों की उत्पत्ति भी ब्रह्मा द्वारा की गई। इन योनियों में रजस और तमस गुणों की प्रधानता होती है।

वृक्ष, लताएँ, घास और अन्य वनस्पतियाँ भी सृष्टि का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें स्थावर कहा जाता है। इनमें तमस गुण की प्रधानता होती है।

ब्रह्मा ने कुछ ऐसे प्राणियों को भी उत्पन्न किया जिनमें राजसिक और तामसिक गुणों की अधिकता थी, जैसे असुर और राक्षस।

मनुस्मृति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवों की योनि उनके पूर्व जन्मों के कर्मों और गुणों (सत्त्व, रजस, तमस) के आधार पर निर्धारित होती है। जो जीव अच्छे कर्म करते हैं और सात्त्विक गुणों से युक्त होते हैं, वे उच्च योनियों (जैसे देवता या उच्च मनुष्य) में जन्म लेते हैं। वहीं, तामसिक कर्म करने वाले निम्न योनियों (जैसे पशु या स्थावर) में जन्म लेते हैं। यह पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत को मजबूती से स्थापित करता है।

यह विभाजन केवल शारीरिक रूप का नहीं, बल्कि मानसिक प्रवृत्तियों और चेतना के स्तर का भी द्योतक है। प्रत्येक जीव अपने गुणों और कर्मों के अनुसार सृष्टि में अपनी भूमिका निभाता है। यह दर्शाता है कि मनुस्मृति की सृष्टि प्रक्रिया केवल भौतिक निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिक और आध्यात्मिक आयाम भी शामिल हैं, जो जीवों के भाग्य और अस्तित्व को निर्धारित करते हैं।

मनुस्मृति की सृष्टि प्रक्रिया का दार्शनिक महत्व

मनुस्मृति में वर्णित सृष्टि की रचना प्रक्रिया केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इसमें गहरे दार्शनिक और व्यावहारिक अर्थ छिपे हुए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। यह ब्रह्मांड, मानव जीवन और हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

- जीवन की चक्रीय प्रकृति की समझ

- परम सत्ता में विश्वास और विनय

- कर्म और पुनर्जन्म का महत्व

- सृष्टि की अंतर्संबंधिता

- आत्म-ज्ञान की दिशा

सृष्टि के निरंतर निर्माण, पालन और प्रलय के चक्र की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज का एक आरंभ, मध्य और अंत होता है। यह हमें नश्वरता को स्वीकार करने और अनित्य वस्तुओं से अत्यधिक लगाव न रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक हैं, और हर अंत एक नई शुरुआत का अग्रदूत होता है।

सृष्टि की उत्पत्ति एक स्वयंभू, परम सत्ता (ब्रह्मा) से होने का विचार हमें ब्रह्मांड में एक उच्चतर शक्ति के अस्तित्व का बोध कराता है। यह हमें विनम्रता सिखाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। यह विश्वास हमें जीवन की अनिश्चितताओं में शक्ति और शांति प्रदान कर सकता है।

विभिन्न योनियों की उत्पत्ति और उनमें जीवों का जन्म कर्मों के आधार पर होने का सिद्धांत हमें अपने कृत्यों के प्रति सचेत रहने की सीख देता है। यह हमें बताता है कि हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। यह अवधारणा हमें नैतिक जीवन जीने, दूसरों के प्रति दयालु रहने और सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।

महत्तत्त्व से लेकर पंचमहाभूतों और विभिन्न जीवों तक की क्रमिक उत्पत्ति यह दर्शाती है कि सृष्टि के सभी तत्व एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य, प्रकृति और अन्य जीव सभी एक ही परम स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। यह हमें पर्यावरण का सम्मान करने, सभी जीवों के प्रति करुणा रखने और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। उदाहरण के लिए, जब हम देखते हैं कि पंचमहाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) हमारे शरीर और ब्रह्मांड दोनों में समान रूप से मौजूद हैं, तो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता महसूस होती है।

यह सृष्टि प्रक्रिया हमें बाह्य ब्रह्मांड के साथ-साथ अपने भीतर के ब्रह्मांड को भी समझने की ओर प्रेरित करती है। जिस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसी प्रकार हमारे शरीर और मन का भी निर्माण हुआ है। महत्तत्त्व (बुद्धि) और अहंकार की अवधारणाएँ हमें अपनी चेतना और व्यक्तिगत पहचान को समझने में मदद करती हैं। यह हमें आत्म-चिंतन और आत्म-ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करता है, जो अंततः मोक्ष की ओर ले जा सकता है।

इस प्रकार, मनुस्मृति की सृष्टि प्रक्रिया का अध्ययन हमें केवल प्राचीन भारतीय ज्ञान से परिचित नहीं कराता, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों, हमारे अस्तित्व के उद्देश्य और ब्रह्मांड में हमारी भूमिका को समझने के लिए एक शक्तिशाली दार्शनिक ढाँचा भी प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं ताकि यह प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों के अनुरूप हो।

निष्कर्ष

मनुस्मृति के अनुसार सृष्टि की रचना का यह गहन रहस्य हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड केवल घटनाओं का एक यादृच्छिक क्रम नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित, चेतन प्रक्रिया का परिणाम है। यह ज्ञान हमें प्रकृति और स्वयं के बीच के गहरे संबंध को समझने में मदद करता है। आज के आधुनिक युग में, जहाँ हम अक्सर स्वयं को प्रकृति से कटा हुआ पाते हैं, यह प्राचीन अंतर्दृष्टि हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर देती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में, जब मैं आसमान को देखता हूँ या किसी पेड़ को छूता हूँ, तो मुझे इस विशाल सृष्टि के एक छोटे से हिस्से के रूप में अपनी भूमिका का एहसास होता है, और यह भावना मुझे शांत व केंद्रित रखती है। यह समझना कि हम पंच महाभूतों और आत्म-तत्व से ही बने हैं, हमें आत्म-निरीक्षण की ओर प्रेरित करता है। अपनी दिनचर्या में, बस कुछ पल शांत बैठकर अपनी साँसों पर ध्यान दें, यह महसूस करते हुए कि आप उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं। यह अभ्यास आपको वर्तमान क्षण में स्थापित करेगा और आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। मनुस्मृति का यह रहस्य हमें याद दिलाता है कि सृष्टि का हर कण एक-दूसरे से जुड़ा है, और इसी समझ से हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह ज्ञान केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि आपके दैनिक जीवन में गहराई और उद्देश्य लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है।

More Articles

पंच महाभूत और इंद्रियों का आत्म तत्व से गहरा संबंध

आत्मज्ञान की प्राप्ति सभी प्राणियों में स्वयं को देखें

वेद ही क्यों हैं जीवन का आधार मनुस्मृति के अनुसार

मनुस्मृति के शाश्वत सिद्धांत आज के जीवन में कैसे उपयोगी हैं

FAQs

मनुस्मृति के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभिक बिंदु क्या है?

मनुस्मृति के अनुसार, यह ब्रह्मांड पहले केवल अंधकार और अप्रकट अवस्था में था। फिर स्वयंभू (स्वयं प्रकट होने वाले) परमेश्वर ने अपनी शक्ति से इस अंधकार को दूर किया और सृष्टि की रचना करने का विचार किया। वह परमेश्वर ही सृष्टि के मूल रचयिता हैं।

हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा का सृष्टि रचना में क्या महत्व है?

स्वयंभू परमेश्वर ने सर्वप्रथम जल की रचना की और उसमें अपना एक बीज स्थापित किया। यह बीज एक सुनहरे अंडे (हिरण्यगर्भ) में बदल गया, जिससे स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने ही इस सुनहरे अंडे में एक वर्ष तक निवास किया और फिर स्वयं को दो भागों में विभाजित कर समस्त ब्रह्मांड की रचना की।

मनुस्मृति में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के विभिन्न तत्वों और जीवों की रचना कैसे वर्णित है?

हिरण्यगर्भ से प्रकट होने के बाद, ब्रह्मा ने सबसे पहले मन, अहंकार, पंचमहाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) और इंद्रियों की रचना की। इसके पश्चात् उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य सभी प्राणियों को अपने तप और संकल्प से उत्पन्न किया।

मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को सृष्टि से किस प्रकार जोड़ती है?

मनुस्मृति के अनुसार, ब्रह्मा ने ही संसार में व्यवस्था और धर्म की स्थापना के लिए विभिन्न वर्णों को उत्पन्न किया। उन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियों को, जाँघों से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। यह सामाजिक व्यवस्था सृष्टि का एक अभिन्न अंग मानी गई है।

क्या मनुस्मृति में सृष्टि के अंत और पुनःसृजन का भी उल्लेख है?

हाँ, मनुस्मृति सृष्टि को चक्रीय मानती है। इसमें ब्रह्मा के दिन और रात का वर्णन है, जिसके अनुसार एक कल्प (ब्रह्मा का एक दिन) तक सृष्टि बनी रहती है और फिर प्रलय (ब्रह्मा की रात) होती है, जिसमें सृष्टि का विलय हो जाता है। प्रलय के बाद पुनः नई सृष्टि का आरंभ होता है, इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है।

मनुस्मृति के अनुसार सृष्टि रचना का मूल उद्देश्य क्या है?

मनुस्मृति में सृष्टि रचना का मूल उद्देश्य धर्म की स्थापना, कर्म और उसके फलों का अनुभव करने के लिए जीवों को एक मंच प्रदान करना, तथा संसार में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखना है। यह जीवों को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करती है।

सृष्टि के आरंभिक समय की अवधारणा को मनुस्मृति कैसे समझाती है?

मनुस्मृति में समय की अवधारणा को ब्रह्मा की आयु और उनके दिन-रात के चक्र से जोड़ा गया है। ब्रह्मा का एक दिन और एक रात मिलकर एक कल्प बनाता है, जिसमें सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार होता है। यह दर्शाता है कि समय भी ईश्वर द्वारा निर्मित है और उसकी इच्छा से ही नियंत्रित होता है, जो अनंत काल तक चलता रहता है।