मनुस्मृति, प्राचीन भारतीय न्याय और धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, समाज में व्यवस्था बनाए रखने हेतु ‘महापाप’ की अवधारणा और उनके लिए निर्धारित कठोर दंड विधानों का विस्तृत विवेचन करता है। ब्रह्महत्या, सुरा-पान, स्तेय (चोरी) और गुरु-तल्पगा (गुरु पत्नी से संबंध) जैसे जघन्य कृत्य इसमें ‘महापाप’ माने गए हैं, जिनके लिए प्रायश्चित्त, सामाजिक बहिष्कार से लेकर मृत्युदंड तक के प्रावधान थे। ये विधान तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में नैतिकता, अनुशासन और न्याय की सुनिश्चितता के स्तंभ थे। आज के दौर में भी, जब हम अपराध, न्याय और प्रायश्चित्त के सिद्धांतों पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं, तो मनुस्मृति के ये ऐतिहासिक नियम हमें प्राचीन दंड प्रणाली की कठोरता और उसके निहितार्थों पर गहराई से सोचने को विवश करते हैं, जो वर्तमान कानूनी और नैतिक बहसों में एक अनूठी तुलनात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

मनुस्मृति और महापाप की अवधारणा

प्राचीन भारतीय समाज और विधि व्यवस्था को समझने के लिए मनुस्मृति एक अत्यंत महत्वपूर्ण धर्मग्रंथ है। इसे अक्सर मानव धर्मशास्त्र या मनु संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय परंपरा में विधि, नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था और राजधर्म से संबंधित नियमों का एक व्यापक संग्रह माना जाता है। इस ग्रंथ में न केवल सामाजिक व्यवस्था के नियम हैं, बल्कि पाप-पुण्य और उनके परिणामों पर भी विस्तृत चर्चा की गई है।

मनुस्मृति में ‘महापाप’ की अवधारणा केंद्रीय है। ‘महापाप’ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है – ‘महा’ (अर्थात महान या गंभीर) और ‘पाप’ (अर्थात दुष्कर्म या अपराध)। इस प्रकार, महापाप उन जघन्य अपराधों या दुष्कर्मों को संदर्भित करता है जिन्हें समाज और धर्म दोनों की दृष्टि से अत्यंत गंभीर और अक्षम्य माना गया है। इन पापों को करने वाले व्यक्ति को न केवल सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था, बल्कि उन्हें कठोर धार्मिक और शारीरिक दंड विधानों से भी गुजरना पड़ता था, जिनका उद्देश्य न केवल अपराधी को दंडित करना था, बल्कि समाज में व्यवस्था बनाए रखना और दूसरों को ऐसे कृत्यों से विमुख करना भी था। मनुस्मृति में इन पापों की गंभीरता को आत्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में देखा गया है, जो न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके कुल और भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकते थे।

पंच महापाप: प्रमुख वर्गीकरण और उनका विस्तार

मनुस्मृति में कई प्रकार के पापों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनमें से पांच को ‘पंच महापाप’ के रूप में विशेष रूप से गंभीर माना गया है। ये पाप ऐसे थे जो समाज की मूलभूत संरचना और नैतिक ताने-बाने को सीधे तौर पर चुनौती देते थे। आइए इन पंच महापापों को विस्तार से समझते हैं:

- ब्रह्महत्या (Brahmahatya)

- सुरापान (Surapan)

- स्तेय (Steya)

- गुरुतल्पगमन (Gurutalpagaman)

- इन पापों को करने वाले से संपर्क रखना (Mahapatakinsansarga)

यह सबसे गंभीर महापापों में से एक मानी जाती थी। इसमें किसी ब्राह्मण की हत्या करना शामिल था। प्राचीन भारतीय समाज में ब्राह्मणों को समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक आधार स्तंभ के रूप में देखा जाता था। उनकी हत्या को केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और सामाजिक व्यवस्था पर हमला माना जाता था। ब्रह्महत्या करने वाले को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था और उसे घोरतम नरक का भागी माना जाता था। इसके पीछे की सोच यह थी कि एक ब्राह्मण का जीवन केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे समाज के ज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक होता है।

इसका अर्थ है शराब पीना या नशीले पदार्थों का सेवन करना। हालांकि आज के समय में यह उतना गंभीर पाप नहीं माना जाता, लेकिन मनुस्मृति के समय में इसे एक भयंकर महापाप माना जाता था, खासकर ब्राह्मणों के लिए। माना जाता था कि शराब व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और नैतिक चेतना को नष्ट कर देती है, जिससे वह अनुचित कार्य करने लगता है। यह व्यक्ति को उसके धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों से विमुख कर देती थी। इसके माध्यम से समाज में संयम और नैतिक शुचिता बनाए रखने पर जोर दिया गया था।

यह चोरी का पाप है, विशेषकर सोने की चोरी। मनुस्मृति में चोरी को केवल संपत्ति का नुकसान नहीं, बल्कि विश्वास और सामाजिक व्यवस्था पर हमला माना गया है। सोने की चोरी को विशेष रूप से गंभीर इसलिए माना जाता था क्योंकि सोना उस समय मूल्यवान संपत्ति और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक था। यह न केवल आर्थिक अपराध था, बल्कि नैतिक पतन का भी सूचक था।

इसका अर्थ है गुरु की पत्नी के साथ संभोग करना। ‘गुरु’ का स्थान पिता तुल्य या उससे भी ऊपर माना जाता था। गुरु की पत्नी को माता के समान आदरणीय माना जाता था। इस कृत्य को संबंध और विश्वास के सबसे पवित्र बंधन का उल्लंघन माना गया, जो सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था की धुरी को तोड़ने जैसा था। यह यौन अपराधों में सबसे जघन्य माना जाता था क्योंकि इसमें विश्वासघात और पवित्रता का उल्लंघन शामिल था।

अंतिम महापाप इन उपरोक्त चार महापापों में से किसी एक को करने वाले व्यक्ति के साथ एक वर्ष या उससे अधिक समय तक संबंध या संपर्क बनाए रखना है। इसका तात्पर्य यह था कि ऐसे पापी व्यक्ति के साथ संबंध रखने से व्यक्ति स्वयं भी पाप का भागी बन जाता है। यह नियम समाज में नैतिक शुचिता बनाए रखने और महापापियों को सामाजिक रूप से अलग-थलग करने के लिए बनाया गया था, ताकि उनके दुष्प्रभाव दूसरों पर न पड़ें और समाज में ऐसी गतिविधियों को हतोत्साहित किया जा सके।

महापापों के कठोर दंड विधान

मनुस्मृति में केवल महापापों की पहचान नहीं की गई है, बल्कि उनके लिए अत्यंत कठोर दंड विधान भी निर्धारित किए गए हैं। इन दंडों का उद्देश्य अपराध को रोकना, अपराधी को शुद्ध करना और समाज में न्याय व व्यवस्था स्थापित करना था। दंड विधानों में शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के प्रायश्चित शामिल थे।

- ब्रह्महत्या के लिए

- सुरापान के लिए

- स्तेय (सोने की चोरी) के लिए

- गुरुतल्पगमन के लिए

- महापापियों से संपर्क रखने के लिए

ब्रह्महत्या के दोषी को सबसे कठोर दंड दिया जाता था। उसे अपना सिर मुंडवाकर, ब्राह्मण के कपाल को भिक्षापात्र बनाकर, और अपना अपराध स्वीकार करते हुए समाज से बहिष्कृत होकर 12 वर्षों तक भिक्षा मांगते हुए घूमना पड़ता था। उसे ऐसे स्थानों पर रहना पड़ता था जहाँ कोई और न रहता हो, और उसे केवल जानवरों से बचे हुए भोजन पर निर्वाह करना होता था। कभी-कभी, उसे युद्ध में स्वयं को बलिदान करने या अग्नि में प्रवेश करने का प्रायश्चित भी बताया जाता था, जिससे उसकी आत्मा की शुद्धि हो सके।

सुरापान करने वाले ब्राह्मण को दंडित करने के लिए उसे उबलती हुई शराब या गरम पानी को पीने का आदेश दिया जाता था जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। यह दंड इतना क्रूर था क्योंकि माना जाता था कि शराब से दूषित हुई बुद्धि को केवल ऐसे ही कठोर प्रायश्चित से शुद्ध किया जा सकता है। यह दंड विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए था, क्योंकि उनसे उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी।

सोने की चोरी करने वाले चोर को राजा के पास जाकर अपने अपराध को स्वीकार करना पड़ता था। राजा को उसे गदा या मूसल से प्रहार करके मार डालने का आदेश था। यह दंड इसलिए भी कठोर था क्योंकि यह संपत्ति के अधिकार और सामाजिक व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन माना जाता था। कुछ मामलों में, चोर को अपने अपराध की घोषणा करते हुए अपने कंधे पर एक लोहे का चिन्ह लेकर घूमना पड़ता था और अंततः उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था।

गुरुतल्पगमन करने वाले व्यक्ति को अत्यंत भयावह दंड दिया जाता था। उसे एक गर्म लोहे की शय्या पर लेटना पड़ता था या अपनी इंद्रियों को काट देना पड़ता था। कुछ विधानों में, उसे अपने गुप्तांग को काटकर या अपने शरीर को अग्नि में भस्म करके प्रायश्चित करने का निर्देश था। यह दंड संबंध के पवित्रतम उल्लंघन और विश्वासघात की गंभीरता को दर्शाता था।

जो व्यक्ति एक वर्ष से अधिक समय तक उपरोक्त महापापियों के साथ जानबूझकर संपर्क बनाए रखता था, उसे भी उसी पाप का भागी माना जाता था। उसे भी महापापियों के समान ही कठोर प्रायश्चित और दंड का सामना करना पड़ता था। इसका उद्देश्य समाज में नैतिक शुद्धता बनाए रखना और महापापियों को पूरी तरह से अलग-थलग करना था ताकि उनके पाप का संक्रमण दूसरों तक न फैले। यह एक प्रकार से सामाजिक शुद्धि का विधान था।

उपपाप और उनके दंड

मनुस्मृति में केवल महापापों का ही नहीं, बल्कि ‘उपपाप’ (लघु पाप या छोटे अपराध) का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। उपपाप वे कर्म थे जिनकी गंभीरता महापापों जितनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें अधार्मिक और निंदनीय माना जाता था। इन पापों के लिए भी दंड विधान थे, हालांकि वे महापापों की तुलना में कम कठोर होते थे।

कुछ प्रमुख उपपाप और उनके उदाहरण:

- पिता, माता या गुरु को छोड़ना

- अग्नि का त्याग करना

- भाई को त्यागना

- गाय की हत्या

- असत्य बोलना

- अनाचार

- छोटे जानवरों की हत्या

अपने माता-पिता या गुरु की देखभाल न करना या उन्हें त्याग देना।

वैदिक अनुष्ठानों के लिए पवित्र अग्नि का त्याग करना।

अपने भाई को बिना किसी उचित कारण के त्याग देना या उससे संबंध विच्छेद करना।

गाय को वैदिक परंपरा में पवित्र माना जाता था, इसलिए उसकी हत्या को एक गंभीर उपपाप माना जाता था।

विशेषकर गंभीर मामलों में या शपथ के तहत झूठ बोलना।

अनुचित यौन संबंध, जो महापाप की श्रेणी में न आते हों।

अनावश्यक रूप से छोटे जीवों या जानवरों को मारना।

उपपापों के लिए निर्धारित दंड विधान में प्रायश्चित और तपस्या पर अधिक जोर दिया जाता था। इनमें शामिल थे:

- आंशिक उपवास

- विशेष दान

- तीर्थ यात्रा

- जप और तपस्या

- सामाजिक जुर्माना

- शरीर को कष्ट देना

कुछ दिनों या हफ्तों तक भोजन का त्याग करना।

ब्राह्मणों या गरीबों को दान देना।

पवित्र स्थानों की यात्रा करके पापों से मुक्ति पाना।

मंत्रों का जाप करना या कठोर तपस्या करना।

कुछ मामलों में, अपराधी को सामाजिक दंड के रूप में जुर्माना भरना पड़ता था।

जैसे कि कुछ दिनों तक खड़े रहना, ठंडे पानी में स्नान करना आदि।

यह वर्गीकरण दर्शाता है कि मनुस्मृति में पापों को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था और प्रत्येक के लिए उपयुक्त दंड का विधान था, जिसका उद्देश्य अपराधी को सुधारना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था।

दंड विधान का औचित्य और सामाजिक प्रभाव

मनुस्मृति में वर्णित कठोर दंड विधानों के पीछे गहन सामाजिक और दार्शनिक औचित्य था। इन विधानों का प्राथमिक लक्ष्य केवल अपराधी को शारीरिक कष्ट देना नहीं था, बल्कि समाज में व्यवस्था, नैतिकता और धर्म को बनाए रखना था।

- निवारण (Deterrence)

- सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण

- शुद्धि और प्रायश्चित

- धर्म की रक्षा

- उदाहरण स्थापित करना

इन कठोर दंडों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अपराधों को रोकना था। यह माना जाता था कि यदि दंड अत्यंत भयावह होंगे, तो लोग पाप करने से डरेंगे। दंड का भय समाज में अनुशासन और नैतिक आचरण को बनाए रखने में सहायक होता था।

मनुस्मृति एक व्यवस्थित समाज की कल्पना करती है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्यों का पालन करता है। महापाप इस व्यवस्था के लिए सीधा खतरा थे। कठोर दंड यह सुनिश्चित करते थे कि सामाजिक संरचना बनी रहे और कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन न करे।

प्राचीन भारतीय दर्शन में यह माना जाता था कि पाप करने से आत्मा दूषित हो जाती है। दंड विधान केवल शारीरिक या सामाजिक दंड नहीं थे, बल्कि वे एक प्रकार का प्रायश्चित (Atonement) भी थे। इन दंडों के माध्यम से पापी अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता था और अगले जन्म में बेहतर स्थिति प्राप्त कर सकता था। यह अवधारणा थी कि दंड भुगतने से व्यक्ति अपने पापों का फल इसी जीवन में भोग लेता है और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाता है।

धर्म, अर्थात नैतिक और धार्मिक कानून, समाज का आधार था। महापाप धर्म का उल्लंघन थे। दंड विधान धर्म की रक्षा और उसके मूल्यों को बनाए रखने का एक साधन थे।

सार्वजनिक दंडों का उद्देश्य दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना भी था। जब कोई व्यक्ति अपने पापों के लिए दंडित होता था, तो यह समाज के अन्य सदस्यों को संदेश देता था कि ऐसे कृत्यों का परिणाम क्या हो सकता है।

इन दंडों का तत्कालीन समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जहाँ पाप और पुण्य की स्पष्ट रेखाएं थीं। हालांकि, वर्ण व्यवस्था के कारण दंड विधानों में भी असमानता थी, जहाँ एक ही अपराध के लिए विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों के लिए अलग-अलग दंड निर्धारित किए गए थे। ब्राह्मणों के लिए दंड अक्सर अधिक कठोर या अधिक आध्यात्मिक प्रायश्चित आधारित होते थे, क्योंकि उनसे उच्चतम नैतिक आचरण की अपेक्षा की जाती थी। वहीं, शूद्रों के लिए शारीरिक दंड अधिक सामान्य थे। इस असमानता ने समय के साथ सामाजिक स्तरीकरण को और मजबूत किया।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मनुस्मृति के दंड विधान

आज के आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज में मनुस्मृति के दंड विधानों को कैसे देखा जाता है, यह एक जटिल और बहुआयामी विषय है। एक ओर, यह प्राचीन भारत की न्याय प्रणाली और सामाजिक मूल्यों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। दूसरी ओर, इसके कई प्रावधान, विशेषकर दंड विधान, आधुनिक मानवाधिकारों, कानून के शासन और समानता के सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाते।

- ऐतिहासिक महत्व

- मानवाधिकारों से असंगति

- कानून का शासन बनाम परंपरा

- सामाजिक सुधारों का प्रभाव

- शिक्षा और जागरूकता

मनुस्मृति निस्संदेह प्राचीन भारतीय कानून और सामाजिक आचार संहिता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह हमें उस समय के समाज की संरचना, धार्मिक विश्वासों और नैतिक अपेक्षाओं को समझने में मदद करती है। इतिहासकार और विद्वान इसका अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि प्राचीन भारतीय राज्यों में न्याय कैसे प्रशासित होता था और सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाए रखी जाती थी।

आधुनिक न्याय प्रणाली समानता, मानवाधिकार और गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित है। मनुस्मृति के कई दंड विधान, जैसे शारीरिक mutilation (अंग-भंग), मृत्युदंड के क्रूर रूप, और वर्ण-आधारित दंड, आधुनिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आज के समाज में किसी भी नागरिक के साथ उसके जन्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करना अस्वीकार्य है, जबकि मनुस्मृति में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है।

आधुनिक कानून का शासन इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और न्याय निष्पक्ष रूप से प्रशासित होना चाहिए। मनुस्मृति के नियम, हालांकि अपने समय के लिए विस्तृत थे, आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया की कमी रखते हैं जिसमें निष्पक्ष सुनवाई, सबूतों की प्रस्तुति और अपील का अधिकार शामिल हो।

भारत में हुए सामाजिक और कानूनी सुधारों ने मनुस्मृति के कई प्रावधानों को अप्रचलित और असंवैधानिक बना दिया है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है, जो मनुस्मृति के कुछ कठोर और भेदभावपूर्ण नियमों के ठीक विपरीत है।

आज के समय में मनुस्मृति का अध्ययन मुख्य रूप से शैक्षणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाता है। यह हमें बताता है कि प्राचीन समाज कैसे कार्य करता था और किन मूल्यों को महत्व दिया जाता था। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है कि इसके नियम वर्तमान सामाजिक और कानूनी व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक नहीं हैं।

संक्षेप में, मनुस्मृति के दंड विधान हमें प्राचीन भारतीय समाज की जटिलताओं और उनके नैतिक-कानूनी दृष्टिकोण की झलक देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, लेकिन इसे आधुनिक समाज में लागू करने की कोई प्रासंगिकता नहीं है। आज का समाज मानवाधिकारों, समानता और न्याय के वैश्विक सिद्धांतों पर आधारित है, जो अतीत की कई कठोर परंपराओं से आगे निकल चुका है।

निष्कर्ष

मनुस्मृति में वर्णित महापाप और उनके कठोर दंड विधान हमें एक प्राचीन समाज की न्याय-व्यवस्था की झलक देते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान जैसे कृत्य न केवल व्यक्तिगत अपराध थे, बल्कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को भंग करने वाले गंभीर कृत्य माने जाते थे, जिनके लिए अत्यंत कठोर प्रायश्चित और दंड का प्रावधान था। यह दर्शाता है कि उस युग में समाज में व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखने के लिए कितनी दृढ़ता बरती जाती थी। हालांकि, आज के आधुनिक समाज में, जहाँ मानवाधिकार और सुधारात्मक न्याय पर अधिक जोर दिया जाता है, इन दंडों को शाब्दिक रूप से लागू करना उचित नहीं है। इसके बजाय, हमें इनके पीछे के मूल सिद्धांत को समझना चाहिए: समाज को अराजकता से बचाने और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए न्याय का महत्व। मेरा मानना है कि सच्ची ‘शुद्धि’ केवल बाहरी दंड से नहीं, बल्कि आंतरिक पश्चाताप और सही आचरण से आती है। हमें मनुस्मृति से यह सीख लेनी चाहिए कि अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह होना और समाज में सद्भाव बनाए रखना कितना आवश्यक है। आज भी, भ्रष्टाचार या सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने जैसे कृत्य ‘महापाप’ के आधुनिक रूप ही हैं, जिनके लिए सामूहिक नैतिकता और व्यक्तिगत ईमानदारी ही सर्वोत्तम समाधान है। अतः, यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें अतीत की कठोरता से सीख लेते हुए, वर्तमान में एक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। हमारा लक्ष्य दंड से अधिक रोकथाम और चरित्र निर्माण होना चाहिए, ताकि एक सुदृढ़ और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण हो सके।

More Articles

मनुस्मृति में क्षमा का महत्व

अस्तेय क्या है मनुस्मृति के अनुसार

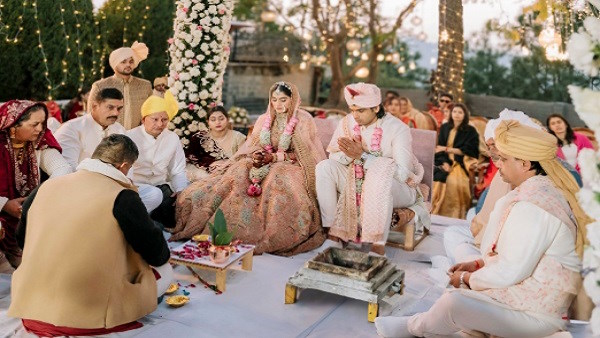

वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए मनुस्मृति के 5 प्रमुख सूत्र

मनुस्मृति में महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता के नियम क्या हैं

FAQs