भारत में खाद्यान्न प्रबंधन एक जटिल विरोधाभास प्रस्तुत करता है, जहाँ एक ओर हम विश्व के अग्रणी खाद्य उत्पादकों में से एक हैं, वहीं दूसरी ओर वितरण प्रणाली में लीकेज, अपर्याप्त भंडारण अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन जनित फसल अनिश्चितताएँ निरंतर खाद्य सुरक्षा को चुनौती दे रही हैं। हाल ही में वैश्विक खाद्य मूल्य अस्थिरता और कुछ खाद्यान्नों पर निर्यात प्रतिबंध जैसे घटनाक्रमों ने इस मुद्दे की तात्कालिकता को और बढ़ाया है। लाखों नागरिकों की पोषण सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि हमें आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण में दक्षता, पारदर्शिता और अत्याधुनिक तकनीक का समावेश कर एक समग्र व स्थायी समाधान प्रणाली विकसित करनी होगी।

खाद्यान्न प्रबंधन: एक बुनियादी समझ

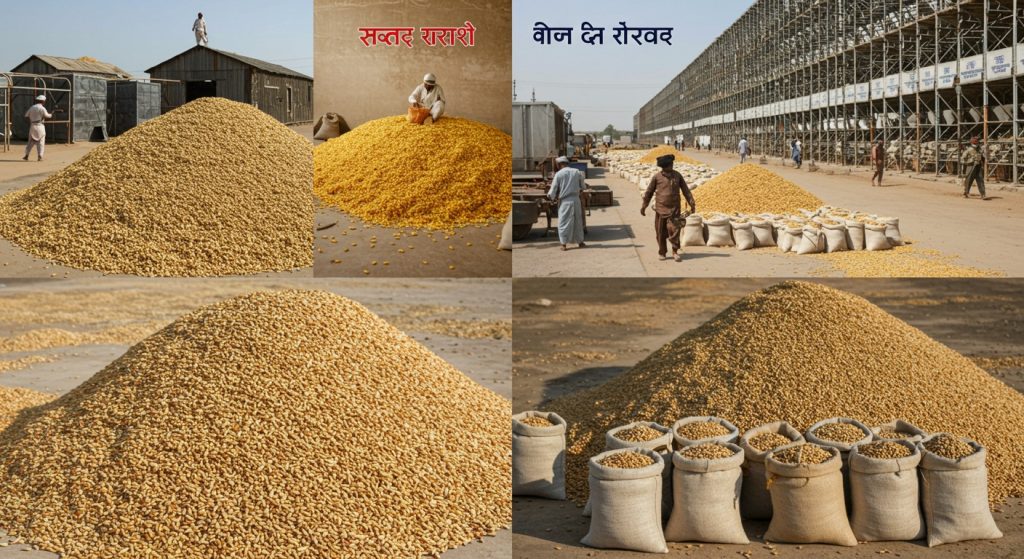

भारत एक विशाल देश है जहाँ खाद्यान्न प्रबंधन (Food Grain Management) एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सिर्फ अनाज उगाने और उसे बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक अनाज की पूरी यात्रा शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक को पर्याप्त, पौष्टिक और सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना है, जिसे ‘खाद्य सुरक्षा’ कहते हैं। भारत में, यह प्रबंधन मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जिसमें खरीद, भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से वितरण शामिल है। यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि देश में कभी भी भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो, और इसके लिए एक सुदृढ़ खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली का होना अनिवार्य है।

भारत में खाद्यान्न प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियाँ

भारत में खाद्यान्न प्रबंधन कई दशकों से एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है, लेकिन अभी भी कई गंभीर चुनौतियाँ मौजूद हैं जो इसकी दक्षता और प्रभावशीलता को बाधित करती हैं।

- अकुशल खरीद प्रणाली

- भंडारण और अपशिष्ट

- परिवहन और वितरण नेटवर्क में बाधाएँ

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में कमियाँ

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- खाद्य मुद्रास्फीति और सामर्थ्य

भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से अनाज खरीदती है, लेकिन इसकी पहुँच सीमित है। छोटे और सीमांत किसान अक्सर स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने को मजबूर होते हैं, जिससे उन्हें MSP का लाभ नहीं मिल पाता। खरीद केंद्रों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी भी बड़ी समस्याएँ हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में खरीद प्रणाली अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन पूर्वी राज्यों में यह कमजोर है, जिससे किसानों को नुकसान होता है।

यह शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास पर्याप्त आधुनिक भंडारण सुविधाओं की कमी है। बड़ी मात्रा में अनाज खुले में या पुराने, जीर्ण-शीर्ण गोदामों में संग्रहित किया जाता है, जिससे नमी, कीटों और चूहों के कारण भारी बर्बादी होती है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, हर साल लाखों टन अनाज भंडारण की कमी के कारण खराब हो जाता है। यह न केवल आर्थिक नुकसान है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है।

अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लॉजिस्टिक चुनौतियाँ आती हैं। खराब सड़कें, परिवहन के पुराने साधन और कुशल नियोजन की कमी से अनाज की आवाजाही में देरी होती है। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में “लीकेज” (अनाज का दुरुपयोग या चोरी) एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अनाज लाभार्थियों तक पहुँचने से पहले ही बाजार में बेच दिया जाता है, जिससे जरूरतमंदों को उनका हक नहीं मिल पाता।

PDS का उद्देश्य गरीबों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराना है, लेकिन इसमें कई खामियाँ हैं। “घोस्ट लाभार्थियों” (कागजों पर मौजूद, लेकिन वास्तव में न होने वाले) की समस्या, राशन की दुकानों पर अनाज की अनुपलब्धता, अनाज की खराब गुणवत्ता और वितरण में देरी आम शिकायतें हैं। यह समझने के लिए कि ये कमियाँ समाज के सबसे कमजोर वर्ग को कैसे प्रभावित करती हैं, हमें कक्षा 9 अर्थशास्त्र में पढ़ाए गए गरीबी और खाद्य असुरक्षा के सिद्धांतों को देखना होगा।

अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी मौसमी घटनाएँ कृषि उत्पादन पर सीधा असर डालती हैं। इससे फसलों की पैदावार में अनिश्चितता आती है, जिससे खाद्यान्न की आपूर्ति प्रभावित होती है और प्रबंधन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से अचानक वृद्धि, आम आदमी की पहुँच से बाहर कर देती है। यह अक्सर खराब आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जमाखोरी या अप्रत्याशित मौसम घटनाओं के कारण होता है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर दबाव पड़ता है।

स्थायी समाधानों की दिशा में कदम

इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार और अन्य हितधारक कई स्थायी समाधानों पर काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ ने उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं।

- आधुनिक भंडारण अवसंरचना

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण

- कृषि विविधीकरण और मूल्य संवर्धन

- सतत कृषि पद्धतियाँ

- किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सशक्त बनाना

- बाजार सुधार और निजी क्षेत्र की भागीदारी

- खाद्य बैंकों और सामुदायिक रसोईघरों का विस्तार

पुराने गोदामों को आधुनिक साइलो (Silos) और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं से बदलना एक महत्वपूर्ण कदम है। इन साइलो में अनाज को नियंत्रित तापमान और आर्द्रता में रखा जा सकता है, जिससे कीटों और नमी से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सरकार निजी क्षेत्र को भी भंडारण सुविधाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उदाहरण के लिए, वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) गोदामों के पंजीकरण और विनियमन को बढ़ावा दे रही है, जिससे भंडारण में दक्षता और पारदर्शिता आ रही है।

PDS में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटलीकरण एक गेम-चेंजर साबित हुआ है। आधार (Aadhaar) को राशन कार्ड से जोड़ना और पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) मशीनों का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से “घोस्ट लाभार्थियों” को खत्म करने और लीकेज को कम करने में मदद मिली है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने PDS को सफलतापूर्वक डिजिटल किया है, जिससे अनाज का सही लाभार्थियों तक पहुँचना सुनिश्चित हुआ है। कुछ पायलट परियोजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से नकद हस्तांतरण भी किया जा रहा है।

चावल और गेहूं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। बाजरा, दालें और तिलहन जैसी पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को बढ़ावा देने से न केवल खाद्य टोकरी में विविधता आती है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है और उत्पादों को मूल्यवान बनाता है, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलती है और उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पाद मिलते हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ अपनाना आवश्यक है। इसमें जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, सटीक कृषि (Precision Agriculture) और जल-बचत सिंचाई तकनीकें शामिल हैं। ये पद्धतियाँ न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं, बल्कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता भी कम करती हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता बढ़ती है।

FPOs छोटे और सीमांत किसानों को एक साथ लाते हैं, जिससे उन्हें सामूहिक रूप से अपनी उपज बेचने, बेहतर कीमतों पर इनपुट खरीदने और आधुनिक कृषि तकनीकों तक पहुँचने की शक्ति मिलती है। यह बिचौलियों को कम करता है और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है।

कृषि विपणन में सुधार, जैसे APMC (कृषि उपज विपणन समिति) कानूनों में बदलाव, किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प प्रदान कर सकते हैं। निजी क्षेत्र को भंडारण, लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और अपशिष्ट कम होगा।

खाद्य बर्बादी को कम करने और तत्काल भूख को संबोधित करने के लिए खाद्य बैंक और सामुदायिक रसोईघर एक प्रभावी मॉडल हैं। ये अधिशेष भोजन को इकट्ठा करके जरूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन और रॉबिन हुड आर्मी जैसे संगठन इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

चुनौतियाँ और समाधानों की तुलना

खाद्यान्न प्रबंधन की चुनौतियों और उनके स्थायी समाधानों को समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख चुनौतियों और उनके प्रस्तावित समाधानों की तुलना की गई है:

| चुनौती | स्थायी समाधान | प्रभाव |

|---|---|---|

| भंडारण में भारी बर्बादी (कीट, नमी) | आधुनिक साइलो और वैज्ञानिक गोदामों का निर्माण | अनाज का नुकसान 10-15% से घटकर 1-2% तक, खाद्य सुरक्षा में सुधार |

| सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में लीकेज और घोस्ट लाभार्थी | PDS का डिजिटलीकरण (आधार लिंकेज, PoS मशीनें) | लीकेज में कमी, सही लाभार्थियों तक अनाज की पहुँच, पारदर्शिता में वृद्धि |

| किसानों को MSP का पूरा लाभ न मिलना | किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सशक्त बनाना, अधिक खरीद केंद्र | किसानों की मोलभाव क्षमता में वृद्धि, बेहतर मूल्य प्राप्ति, बिचौलियों का उन्मूलन |

| जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन पर प्रभाव | सतत कृषि पद्धतियाँ, फसल विविधीकरण, जलवायु-लचीली फसलें | उत्पादन की स्थिरता, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार, पर्यावरणीय प्रभाव में कमी |

| कटाई के बाद अनाज का नुकसान (Post-harvest losses) | खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना, बेहतर भंडारण और परिवहन | अपशिष्ट में कमी, किसानों के लिए अतिरिक्त आय, मूल्य संवर्धन |

आगे की राह: एक समग्र दृष्टिकोण

भारत में खाद्यान्न प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है। इसमें केवल सरकारी नीतियाँ ही नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी का उपयोग, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नागरिक समाज का सहयोग भी शामिल है। ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियाँ आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता (traceability) ला सकती हैं, जिससे लीकेज और धोखाधड़ी को कम किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का उपयोग फसल की पैदावार का अनुमान लगाने, भंडारण की निगरानी करने और लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। एक समग्र दृष्टिकोण में उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव भी शामिल है, जैसे खाद्य बर्बादी को कम करना। व्यक्तिगत स्तर पर भी हम भोजन बर्बाद न करके इस चुनौती का सामना करने में मदद कर सकते हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है ताकि नीतियां सुसंगत हों और उनके कार्यान्वयन में कोई बाधा न आए। भारत की विशाल आबादी को देखते हुए, एक कुशल और स्थायी खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली का निर्माण देश के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और सामाजिक स्थिरता का भी प्रश्न है।

निष्कर्ष

भारत में खाद्यान्न प्रबंधन की चुनौतियों को स्वीकारते हुए, हमें समझना होगा कि स्थायी समाधान केवल एक दिशा में नहीं, बल्कि बहुआयामी और समन्वित प्रयासों से ही संभव हैं। भंडारण की कमी, वितरण में लीकेज और फसल कटाई के बाद होने वाले अपव्यय जैसी पुरानी चुनौतियाँ आज भी मौजूद हैं, लेकिन अब हमारे पास उन्हें AI-संचालित लॉजिस्टिक्स और ब्लॉकचेन आधारित पारदर्शी PDS जैसी आधुनिक तकनीकों से हल करने का अवसर है। हाल ही में मिलेट्स को बढ़ावा देना और जलवायु-स्मार्ट कृषि पर जोर देना भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि जब तक हम उपभोक्ता के रूप में अपने घर में अन्न का अपव्यय बंद नहीं करते, तब तक ये प्रयास अधूरे रहेंगे। मैंने देखा है कि कैसे छोटे शहरों और गाँवों में भी स्थानीय स्तर पर अनाज बैंक और सामुदायिक रसोई जैसी पहलें खाद्य सुरक्षा में एक बड़ा योगदान दे सकती हैं – यह दिखाता है कि हर नागरिक की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। यह केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ कोई भूखा न सोए, जहाँ हर दाना सुरक्षित और सुलभ हो, और जहाँ स्थायी कृषि पद्धतियाँ हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करें। यह हमारा साझा लक्ष्य है, और हम इसे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

More Articles

भारत में खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका और महत्व

आपके राशन कार्ड के फायदे और भारत की प्रमुख खाद्य योजनाएँ जानें

FAQs

भारत में खाद्यान्न प्रबंधन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

भारत में खाद्यान्न प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियों में भंडारण की अपर्याप्त सुविधाएँ, परिवहन में अक्षमता, कटाई के बाद होने वाली भारी बर्बादी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में लीकेज और भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन का फसलों पर नकारात्मक प्रभाव, तथा किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य न मिल पाना शामिल है।

फसल कटाई के बाद खाद्यान्न की बर्बादी को कैसे कम किया जा सकता है?

फसल कटाई के बाद होने वाली बर्बादी को कम करने के लिए आधुनिक भंडारण सुविधाओं जैसे साइलो का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज चेन का विस्तार, परिवहन के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना और किसानों को कटाई उपरांत प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटलीकरण, आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ई-पॉश (e-PoS) मशीनों का अनिवार्य उपयोग, खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला की जीपीएस ट्रैकिंग, और लीकेज को रोकने के लिए सामुदायिक निगरानी जैसे उपाय किए जा सकते हैं।

किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने और खरीद प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए क्या समाधान हैं?

किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली को सुदृढ़ करना, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाना, ई-नाम (e-NAM) जैसे डिजिटल कृषि बाजारों का विस्तार करना, और किसानों को सीधे उपभोक्ताओं या प्रसंस्करण इकाइयों से जोड़ने वाली पहलें शुरू करना महत्वपूर्ण है।

खाद्यान्न भंडारण और परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्यान्न भंडारण और परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आधुनिक गोदामों और साइलो का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, रेल और सड़क नेटवर्क का उन्नयन, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना, और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित कर कोल्ड चेन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

खाद्यान्न प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है और यह कैसे मदद कर सकती है?

प्रौद्योगिकी खाद्यान्न प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह फसल की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग, भंडारण में नमी और तापमान नियंत्रण के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसर, वितरण में पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन, तथा मांग-आपूर्ति का सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके दक्षता और जवाबदेही बढ़ा सकती है।

भारत में दीर्घकालिक खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्थायी समाधान क्या हैं?

दीर्घकालिक खाद्यान्न सुरक्षा के लिए स्थायी समाधानों में जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना, जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर मूल्य संवर्धन करना, खाद्य बर्बादी को कम करने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना, और विकेन्द्रीकृत भंडारण व वितरण मॉडल को अपनाना शामिल है।