आज के आधुनिक युग में जहाँ नैतिकता और जीवन मूल्यों पर निरंतर प्रश्नचिह्न लगते हैं, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। मनुस्मृति, जो समाज और व्यक्तिगत आचरण के नियमों का एक विस्तृत संकलन है, वेदों को जीवन का परम आधार मानती है। यह केवल एक धार्मिक कथन नहीं, बल्कि एक सुस्पष्ट दार्शनिक और व्यावहारिक निर्देशिका है जो वेदों के ज्ञान को व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य सिद्ध करती है। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति के कई श्लोक सीधे वेदों के मंत्रों का हवाला देते हुए या उनके सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए यह दर्शाते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक ज्ञान ही सर्वोपरि है। यह हमें सिखाता है कि कैसे वैदिक सिद्धांतों का पालन कर एक संतुलित और सार्थक जीवन जिया जा सकता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

वेदों की अनादिता और प्रामाणिकता: मनुस्मृति की दृष्टि से

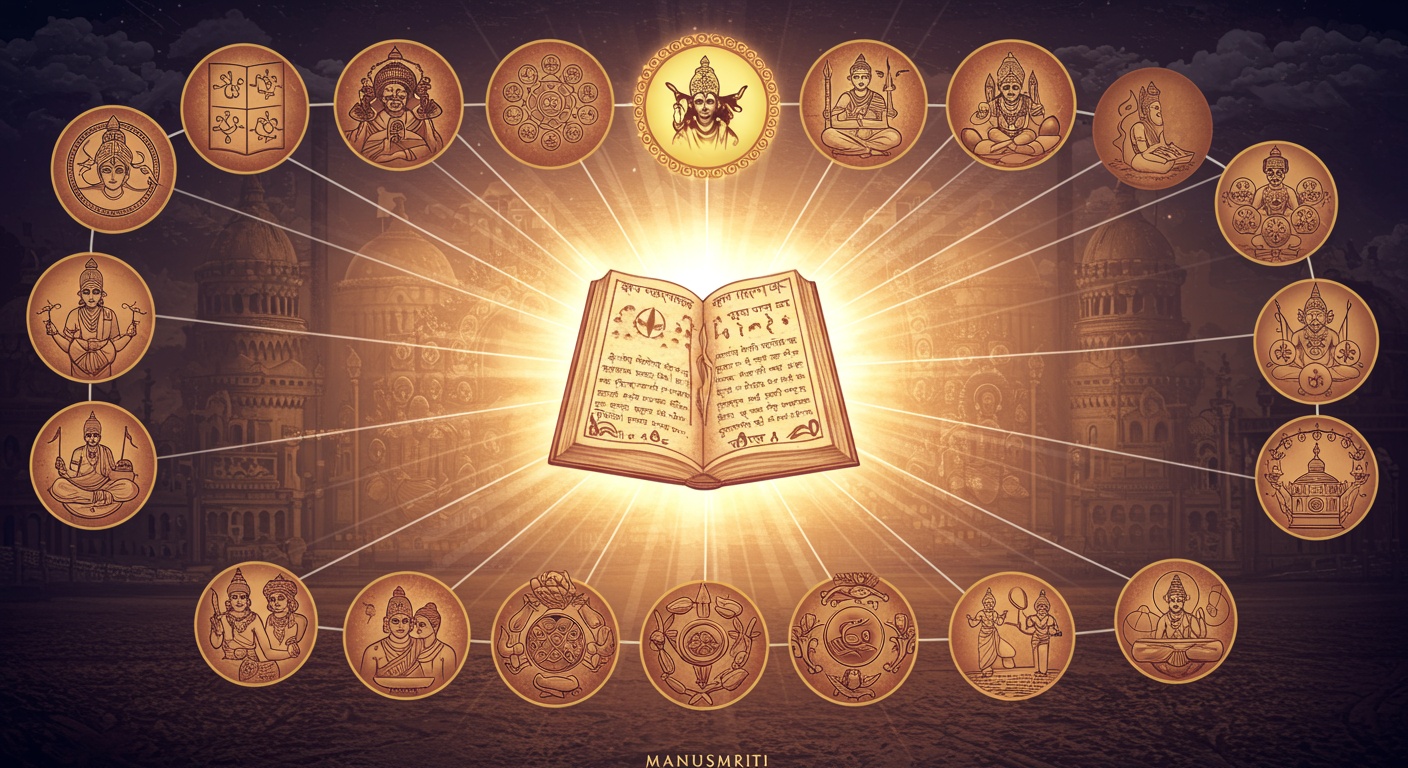

वेद, जिन्हें ‘श्रुति’ भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। इन्हें अपौरुषेय यानी किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं, बल्कि अनादि और नित्य माना जाता है। ये ज्ञान के शाश्वत स्रोत हैं, जो सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान हैं और ऋषियों द्वारा ‘सुने’ गए हैं। मनुस्मृति, जिसे धर्मशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, वेदों को परम प्रमाण और धर्म का मूल आधार स्वीकार करती है। मनुस्मृति के अनुसार, वेद समस्त ज्ञान का भंडार हैं और मनुष्य के जीवन के हर पहलू को दिशा प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट रूप से कहती है कि धर्म के विषय में वेद ही अंतिम प्रमाण हैं। जहाँ अन्य ग्रंथ या परंपराएँ संदेह उत्पन्न कर सकती हैं, वहीं वेदों का वचन अटल और निर्विवाद है। यह मान्यता इतनी गहरी है कि मनुस्मृति वेदों की निंदा करने वाले या उनकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले को नास्तिक तक घोषित करती है। यह वेदों को केवल धार्मिक ग्रंथों के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के नियमों, नैतिक मूल्यों और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक पूर्ण संहिता के रूप में देखती है। मनुस्मृति का मानना है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं।

धर्म का मूल स्रोत: वेद और मनुस्मृति का समन्वय

‘धर्म’ शब्द भारतीय दर्शन में अत्यंत व्यापक अर्थ रखता है। यह केवल मजहब या पंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका, नैतिक कर्तव्य, न्याय, और वह सब कुछ है जो समाज को धारण करता है और व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। मनुस्मृति के अनुसार, धर्म का मूल स्रोत स्वयं वेद हैं। मनुस्मृति धर्म के दस लक्षणों का वर्णन करती है – धृति (धैर्य), क्षमा (क्षमाशीलता), दम (इंद्रियनिग्रह), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (पवित्रता), इंद्रियनिग्रह (मन पर नियंत्रण), धी (बुद्धि), विद्या (ज्ञान), सत्य (सत्यवादिता), और अक्रोध (क्रोध न करना)। इन सभी गुणों की जड़ें वैदिक सिद्धांतों में पाई जाती हैं। मनुस्मृति स्वयं को वेदों की व्याख्या और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग के रूप में प्रस्तुत करती है। यह वेदों में निहित गूढ़ सिद्धांतों को सरल और व्यवस्थित नियमों में ढालती है, ताकि सामान्य मनुष्य भी उन्हें अपने जीवन में अपना सके। इसे ‘स्मृति’ (जो याद किया गया या परंपरा से चला आ रहा ज्ञान) कहा जाता है, जो ‘श्रुति’ (वेद) पर आधारित होती है। मनुस्मृति वेदों के सार्वभौमिक सिद्धांतों को सामाजिक, नैतिक और व्यक्तिगत आचरण के नियमों में परिवर्तित करती है। उदाहरण के लिए, वेदों में यज्ञों का विधान है; मनुस्मृति उन यज्ञों के उद्देश्य, विधि और उनसे जुड़े कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन करती है। इस प्रकार, मनुस्मृति वेदों और मानव समाज के बीच एक सेतु का कार्य करती है, जिससे वैदिक ज्ञान जीवन का व्यावहारिक आधार बन सके।

वैदिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग: मनुस्मृति के उदाहरण

मनुस्मृति वेदों के शाश्वत सिद्धांतों को रोज़मर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों को धर्म के मार्ग पर चलाकर व्यवस्थित और सुखी बनाना है।

- पञ्च महायज्ञ

- ब्रह्मयज्ञ

- देवायज्ञ

- पितृयज्ञ

- मनुष्ययज्ञ

- भूतयज्ञ

- आश्रम व्यवस्था

- शिक्षा का महत्व

- सामाजिक और नैतिक नियम

मनुस्मृति ‘पञ्च महायज्ञ’ (पाँच महान बलिदान या कर्तव्य) का विधान करती है, जो वैदिक जीवनशैली का एक अभिन्न अंग हैं। ये हैं:

वेदों का अध्ययन और अध्यापन, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता।

देवताओं को आहुति देना, प्रकृति के प्रति सम्मान।

पितरों का तर्पण, पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता।

अतिथियों का सत्कार, समाज के प्रति सेवा।

पशु-पक्षियों और अन्य प्राणियों को भोजन कराना, समस्त सृष्टि के प्रति दया।

ये यज्ञ हमें बताते हैं कि वैदिक जीवन केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें हर प्राणी और पर्यावरण के प्रति कर्तव्यनिष्ठा शामिल है।

मनुस्मृति में वर्णित ‘आश्रम व्यवस्था’ (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) वेदों में निहित जीवन के चार उद्देश्यों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) को प्राप्त करने का एक व्यवस्थित मार्ग है। यह व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को विभिन्न चरणों में बांटकर प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट कर्तव्य और लक्ष्य निर्धारित करती है, जिससे व्यक्ति संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके।

मनुस्मृति वेदों के अध्ययन और गुरु-शिष्य परंपरा पर अत्यधिक बल देती है। यह मानती है कि वेदों का ज्ञान ही मनुष्य को सही-गलत का बोध कराता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करता है। एक छात्र के लिए वेदों का अध्ययन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है।

मनुस्मृति में चोरी न करना, झूठ न बोलना, हिंसा से दूर रहना, दान देना, न्याय करना जैसे अनेक नैतिक नियम वेदों के ‘सत्यं वद, धर्मं चर’ (सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो) जैसे आदेशों का ही विस्तार हैं। ये नियम व्यक्ति को एक नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे मनुस्मृति ने वेदों के व्यापक सिद्धांतों को ठोस, दैनिक आचरण के नियमों में ढाला, जिससे वे सामान्य जीवन का आधार बन सकें।

वेदों के ज्ञान से आत्मिक और सामाजिक उत्थान

मनुस्मृति का यह दृढ़ विश्वास है कि वेदों में निहित ज्ञान का पालन करने से व्यक्ति का न केवल आत्मिक उत्थान होता है, बल्कि समाज में भी सुव्यवस्था और शांति बनी रहती है। यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है – जहाँ व्यक्ति धर्म का आचरण करके स्वयं को उन्नत करता है, वहीं उसका यह आचरण समग्र समाज के लिए भी हितकारी होता है। व्यक्तिगत स्तर पर, वेदों के ज्ञान पर आधारित जीवनशैली आत्म-अनुशासन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति सत्य, अहिंसा, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य (संयम) और अपरिग्रह (आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना) जैसे वैदिक सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह आंतरिक रूप से शुद्ध और स्थिर होता है। यह व्यक्ति को लोभ, मोह, क्रोध जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रखता है, जिससे वह अधिक संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीता है। उदाहरण के लिए, वेदों में ‘ऋत’ (कॉस्मिक ऑर्डर) और ‘सत्य’ (सत्य) का पालन व्यक्ति को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। सामाजिक स्तर पर, मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित वेदानुसारी नियम सामाजिक समरसता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। वर्ण-व्यवस्था (मूल रूप से गुणों और कर्मों पर आधारित, न कि जन्म पर) और आश्रम-व्यवस्था का उद्देश्य समाज में हर व्यक्ति के लिए उसके कर्तव्य और अधिकार निर्धारित करना था, ताकि कोई अराजकता न हो। राजा के कर्तव्य, न्याय प्रणाली, और सामाजिक दंड के नियम, सभी वेदों में निहित धर्म के सिद्धांतों से प्रेरित थे। इसका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहाँ सभी सदस्य अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक-दूसरे का सम्मान करें और सामूहिक रूप से समृद्धि प्राप्त करें। मनुस्मृति में वर्णित ‘ऋण’ (देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, भूत ऋण) की अवधारणा भी व्यक्ति को समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराती है, जिससे एक परोपकारी और सहयोगी समाज का निर्माण होता है।

आधुनिक जीवन में वैदिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता

आज के आधुनिक और जटिल जीवन में, जहाँ विज्ञान और तकनीक हावी है, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हजारों वर्ष पुराने वैदिक सिद्धांत और मनुस्मृति द्वारा उनकी व्याख्या कितनी प्रासंगिक है। जबकि मनुस्मृति के कुछ सामाजिक नियम समय के साथ बदल गए हैं और उनकी आज के संदर्भ में स्वीकार्यता पर बहस हो सकती है, वेदों के मूल दार्शनिक और नैतिक सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने वे प्राचीन काल में थे।

हमें वेदों के सार को समझना चाहिए, न कि केवल उनके बाहरी स्वरूप को। वेदों के मूल सिद्धांत जैसे:

- सत्यनिष्ठा

- अहिंसा

- परोपकार

- स्वयं पर नियंत्रण

- पर्यावरण चेतना

- ज्ञान की खोज

सत्य बोलना और सत्य पर आधारित जीवन जीना।

किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से कष्ट न पहुँचाना।

दूसरों की सहायता करना और समाज के प्रति योगदान देना।

अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखना।

प्रकृति और सभी जीवों के प्रति सम्मान और संरक्षण।

निरंतर सीखने और सत्य को जानने की इच्छा।

ये ऐसे मूल्य हैं जो किसी भी युग, संस्कृति या समाज में मनुष्य के कल्याण और समृद्धि के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, तनाव से भरे आधुनिक जीवन में, योग और ध्यान (जो वैदिक परंपरा का हिस्सा हैं) शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वैश्विक रूप से स्वीकार्य हो चुके हैं। नैतिक व्यापारिक प्रथाएँ, ईमानदारी, और सामाजिक जिम्मेदारी की अवधारणाएँ भी वैदिक सत्यनिष्ठा और धर्म के सिद्धांतों से मेल खाती हैं। मनुस्मृति हमें यह सिखाती है कि जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और अनुशासित तरीके से कैसे जिया जाए। भले ही हम उसके हर नियम का अक्षरशः पालन न कर सकें, लेकिन उसके पीछे की भावना – धर्मपरायणता, कर्तव्यनिष्ठा, और सामाजिक सद्भाव – आज भी हमें बेहतर मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। एक व्यक्ति आज भी वेदों के सार्वभौमिक संदेश को अपने जीवन में उतारकर अधिक सार्थक और संतुलित जीवन जी सकता है, चाहे वह सत्य का पालन करना हो, दूसरों के प्रति दयालु होना हो, या अपने पर्यावरण का सम्मान करना हो। ये सिद्धांत हमें एक मजबूत नैतिक नींव प्रदान करते हैं, जिस पर हम अपने आधुनिक जीवन का निर्माण कर सकते हैं।

निष्कर्ष

मनुस्मृति के अनुसार वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सनातन विज्ञान हैं। ये हमें सिर्फ मोक्ष का मार्ग ही नहीं दिखाते, बल्कि आज के जटिल और तनावपूर्ण जीवन में भी नैतिक दिशा, मानसिक शांति और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने का अचूक सूत्र देते हैं। वर्तमान समय में जहाँ सूचनाओं की बाढ़ और नैतिक दुविधाएँ आम हैं, वहीं वेदों की शिक्षाएँ एक स्थिर और विश्वसनीय आधार प्रदान करती हैं, जैसे वेदों में वर्णित ‘सत्य’ और ‘अहिंसा’ के सिद्धांत आज भी व्यापारिक ईमानदारी और व्यक्तिगत संबंधों में उतने ही प्रासंगिक हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप वेदों के सिद्धांतों को केवल किताबी ज्ञान न मानें, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन की कसौटी पर परखें। शुरुआत छोटे कदमों से करें, जैसे सुबह कुछ क्षण मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना या किसी मुश्किल परिस्थिति में क्रोध के बजाय क्षमा का अभ्यास करना, जैसा कि मनुस्मृति में क्षमा का महत्व बताया गया है। यह आपको न केवल आंतरिक रूप से मजबूत करेगा, बल्कि आपके आसपास के माहौल में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। याद रखें, वेदों का ज्ञान निष्क्रिय नहीं, बल्कि एक सक्रिय पथ प्रदर्शक है जो आपको एक सार्थक और पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करता है।

More Articles

आत्मज्ञान ही क्यों है सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ मनुस्मृति का सार

कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध मनुस्मृति से समझें

दैनिक जीवन में पवित्रता कैसे बनाए रखें मनुस्मृति से सीखें

वैदिक धर्म क्या है जानें मनुस्मृति से इसके मूल सिद्धांत

परम कल्याण के लिए मनुस्मृति के 6 आवश्यक कर्म

FAQs

मनुस्मृति के अनुसार वेद जीवन का आधार क्यों माने जाते हैं?

मनुस्मृति स्पष्ट करती है कि वेद समस्त धर्म, ज्ञान और आचरण का मूल स्रोत हैं। वेदों के बिना व्यक्ति न तो धर्म को जान सकता है और न ही सही-गलत का भेद कर सकता है, इसलिए वे मानव जीवन की नींव हैं और संपूर्ण जीवन प्रणाली को दिशा प्रदान करते हैं।

धर्म के निर्धारण और उसके पालन में वेदों की क्या भूमिका है?

मनुस्मृति (मनु. 2. 6) के अनुसार, वेद ही धर्म का मूल हैं। वेद-विहित कर्म ही धर्म हैं और वेद-निषिद्ध कर्म अधर्म। व्यक्ति के समस्त नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्धारण वेदों के उपदेशों से ही होता है, जो सही मार्ग पर चलने का आधार प्रदान करते हैं।

वेद-मार्ग से विचलित होने वाले व्यक्ति के लिए मनुस्मृति क्या कहती है?

मनुस्मृति (मनु. 2. 10) बताती है कि जो व्यक्ति वेदों की उपेक्षा करता है या उनका अनादर करता है, वह इस लोक में और परलोक में भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। वेदों का उल्लंघन करने से व्यक्ति धर्मभ्रष्ट हो जाता है और उसे विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है।

वेद किस प्रकार मनुष्य के दैनिक जीवन को दिशा प्रदान करते हैं?

मनुस्मृति के अनुसार, वेद केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों, कर्तव्यों, सामाजिक नियमों, राजा के धर्म और न्याय प्रणाली तक का मार्गदर्शन करते हैं। वे एक सुव्यवस्थित और नैतिक जीवनशैली का खाका प्रस्तुत करते हैं।

क्या मनुस्मृति वेदों को ही सर्वोच्च और अंतिम प्रमाण मानती है?

हाँ, मनुस्मृति (मनु. 2. 7) स्पष्ट रूप से कहती है कि वेद ही समस्त धर्मों और ज्ञान का अंतिम प्रमाण हैं। जो कुछ भी वेदों में कहा गया है, वही सत्य और अनुकरणीय है; अन्य कोई भी ग्रंथ या मत वेदों के बराबर नहीं है और वेदों के विरुद्ध मान्य नहीं है।

मनुस्मृति के अनुसार समस्त ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या है और इसकी महत्ता क्यों है?

मनुस्मृति वेदों को ही संपूर्ण ज्ञान का अक्षय भंडार मानती है। वेद न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि लौकिक व्यवहार, विज्ञान और कलाओं से संबंधित ज्ञान भी उनमें निहित है। इन्हें पढ़ना और समझना ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है, जो जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है।

समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने में वेदों का योगदान कैसे होता है?

मनुस्मृति के अनुसार, वेदों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, राजा के कर्तव्य और दंड विधान जैसे नियम समाज में संतुलन और न्याय बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वेदों का पालन करके ही एक सुदृढ़, धर्मपरायण और व्यवस्थित समाज का निर्माण संभव है, जहाँ सभी को न्याय मिल सके।