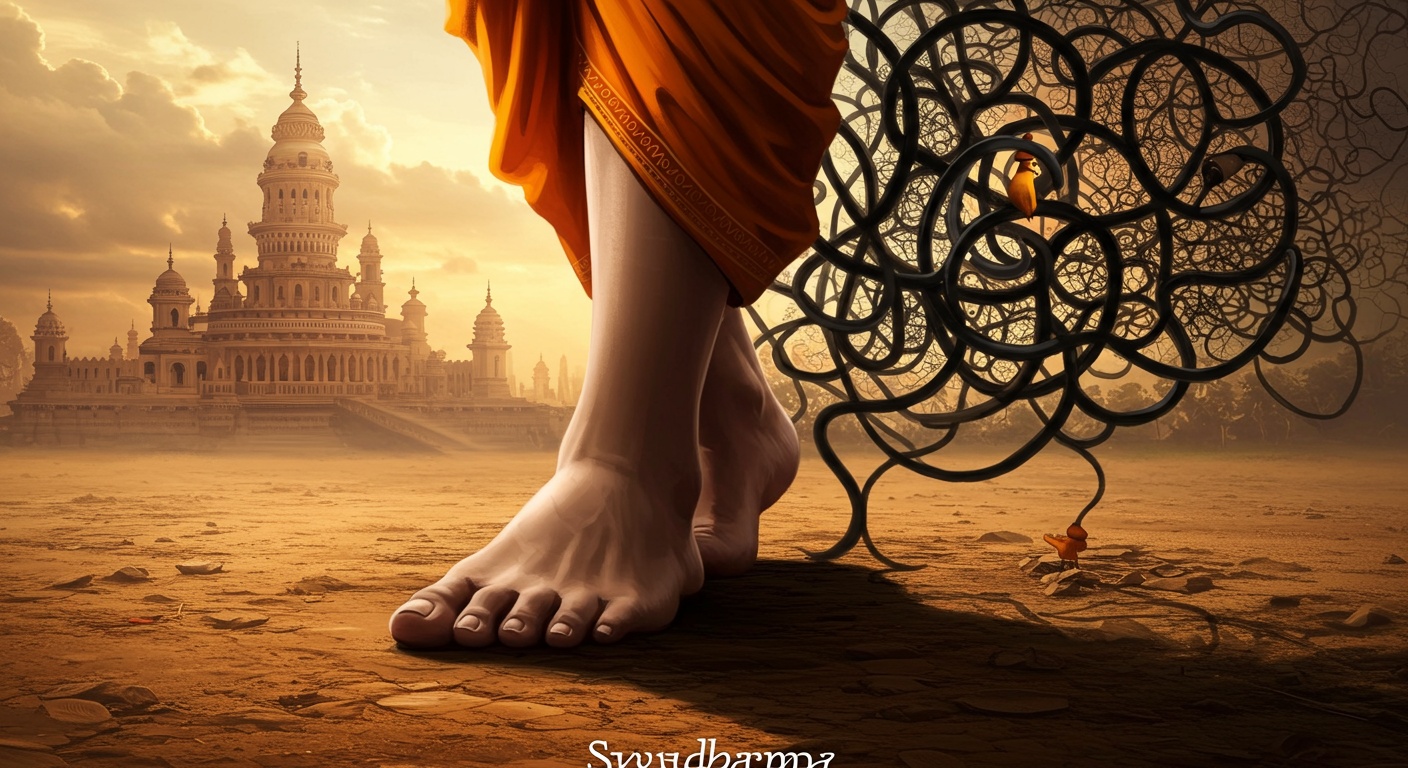

आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहाँ सोशल मीडिया पर ‘परफेक्ट लाइफ’ का दबाव है और करियर की अंधी दौड़ में अक्सर हम अपनी पहचान खो देते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भौतिक सुविधाएँ होने के बावजूद भी एक अजीब सी खालीपन क्यों महसूस होती है? यह खालीपन अक्सर अपने ‘स्वधर्म’ से विमुख होने का परिणाम है। स्वधर्म केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आपकी अंतर्निहित प्रकृति, आपकी विशिष्ट प्रतिभा और इस संसार में आपके वास्तविक योगदान की पहचान है। यह हमें बाहरी मान्यताओं और क्षणिक रुझानों के बजाय अपनी आंतरिक पुकार सुनने की सीख देता है, जिससे न केवल मानसिक शांति और गहरी संतुष्टि मिलती है, बल्कि जीवन में एक अटूट दिशा भी प्राप्त होती है।

स्वधर्म क्या है? एक गहन परिभाषा

स्वधर्म दो शब्दों, ‘स्व’ (अपना/स्वयं का) और ‘धर्म’ (कर्तव्य/सही आचरण) से मिलकर बना है। यह केवल आपका पेशा या सामाजिक भूमिका नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का वह अनूठा पहलू है जो आपके स्वभाव, क्षमताओं और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है। यह वह विशिष्ट कर्तव्य है जो आपको सौंपा गया है, या जिसे आप अपने आंतरिक झुकाव के कारण स्वाभाविक रूप से निभाना चाहते हैं।

स्वधर्म को अक्सर सार्वभौमिक धर्म (जिसे ‘सनातन धर्म’ भी कहा जाता है, जो सभी के लिए समान नैतिक सिद्धांतों का समूह है) से अलग देखा जाता है। जहाँ सनातन धर्म सत्य, अहिंसा, करुणा जैसे गुणों पर केंद्रित है जो हर इंसान पर लागू होते हैं, वहीं स्वधर्म आपकी व्यक्तिगत पहचान, आपके जन्म, आपकी परवरिश, आपकी वर्तमान परिस्थितियों और आपकी अद्वितीय क्षमताओं के आधार पर आपके लिए निर्धारित विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर का स्वधर्म मरीजों का इलाज करना है, एक शिक्षक का स्वधर्म ज्ञान प्रदान करना है, और एक सैनिक का स्वधर्म देश की रक्षा करना है। यह आपके भीतर छिपी वह पुकार है जो आपको एक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है।

स्वधर्म का पालन क्यों है इतना महत्वपूर्ण?

स्वधर्म का पालन करना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण की कुंजी है। इसके कई गहरे कारण हैं:

- आंतरिक शांति और पूर्णता: जब आप अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तो आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ तालमेल बिठाते हैं। यह आपको एक गहरी संतुष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करता है जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से परे है। यह आपको ‘सही जगह’ पर होने का एहसास कराता है।

- सामाजिक सामंजस्य और व्यवस्था: कल्पना कीजिए एक ऑर्केस्ट्रा की, जहाँ हर वादक अपना विशिष्ट वाद्ययंत्र बजाता है। यदि कोई वायलिन वादक तुरही बजाने लगे, तो सामंजस्य बिगड़ जाएगा। इसी तरह, समाज में हर व्यक्ति का एक अनूठा स्वधर्म होता है। जब हर कोई अपने स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करता है, तो समाज में व्यवस्था, दक्षता और सामंजस्य बना रहता है। यह एक सुचारु रूप से कार्य करने वाले तंत्र की तरह है।

- कर्म योग का मार्ग: भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, “श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।” (अध्याय 3, श्लोक 35)। इसका अर्थ है कि अपने स्वधर्म का पालन करना, भले ही वह दोषपूर्ण ढंग से किया गया हो, दूसरों के धर्म का अच्छी तरह से पालन करने से बेहतर है, क्योंकि परधर्म भय उत्पन्न करने वाला होता है। स्वधर्म का पालन बिना फल की इच्छा के करना ही कर्म योग है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। यह आपको अहंकार और आसक्ति से मुक्त करता है।

- भ्रम और संघर्ष से बचाव: जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं या उन रास्तों पर चलते हैं जो हमारे लिए नहीं हैं, तो हम अक्सर भ्रम, निराशा और आंतरिक संघर्ष का अनुभव करते हैं। स्वधर्म हमें अपनी अनूठी पहचान को स्वीकार करने और अपनी ऊर्जा को वहीं लगाने में मदद करता है जहाँ वह सबसे प्रभावी हो सकती है।

- व्यक्तिगत विकास और उत्थान: स्वधर्म का पालन करना आत्म-ज्ञान और आत्म-सुधार की निरंतर प्रक्रिया है। यह हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने, अपनी क्षमताओं को निखारने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। यह आपके विकास का स्वाभाविक मार्ग प्रशस्त करता है।

अपने स्वधर्म को कैसे पहचानें?

अपने स्वधर्म को पहचानना एक आत्म-खोज की यात्रा है, न कि कोई निश्चित गंतव्य। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के विभिन्न चरणों में विकसित हो सकती है। अपने स्वधर्म को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम:

- आत्म-चिंतन और आत्म-विश्लेषण:

- आपकी स्वाभाविक क्षमताएं और प्रतिभाएं क्या हैं? आप किन कार्यों को बिना प्रयास के या सहजता से कर पाते हैं?

- आपकी गहरी रुचियां और जुनून क्या हैं? आप किन विषयों पर घंटों बात कर सकते हैं या बिना थके काम कर सकते हैं?

- आपके मूल्य क्या हैं? किन सिद्धांतों पर आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं?

- आप किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में आनंद महसूस करते हैं?

- आप दुनिया में क्या बदलाव देखना चाहते हैं और उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है?

- पर्यवेक्षण और प्रतिक्रिया: दूसरों से पूछें कि वे आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या देखते हैं। अक्सर, दूसरे लोग हमारी उन क्षमताओं को पहचान पाते हैं जिन्हें हम स्वयं अनदेखा कर देते हैं।

- मार्गदर्शन और प्रेरणा: उन लोगों से सीखें जिन्होंने अपने स्वधर्म को पहचाना और उसका पालन किया। धार्मिक ग्रंथों, जैसे भगवद गीता या उपनिषद, में निहित ज्ञान भी आपको प्रेरणा और दिशा दे सकता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे मनुस्मृति में भी विभिन्न वर्णों और आश्रमों के लिए निर्धारित कर्तव्यों का उल्लेख है, जो एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में स्वधर्म की अवधारणा को समझने में मदद करता है। हालांकि आधुनिक संदर्भ में इसे सीधे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह दर्शाता है कि प्राचीन काल से ही व्यक्तिगत कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया है।

- प्रयोग और अनुभव: कभी-कभी, आपको यह जानने के लिए विभिन्न चीजों को आज़माना होगा कि आपके लिए क्या सही है। डरें नहीं, नए अनुभव लें और देखें कि क्या आपको ऊर्जावान और पूर्ण महसूस कराता है।

- जीवन के चरण और भूमिकाएँ: आपका स्वधर्म आपके जीवन के विभिन्न चरणों (विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी) और भूमिकाओं (बच्चा, माता-पिता, पति/पत्नी, नागरिक, पेशेवर) के अनुसार बदल सकता है। प्रत्येक चरण की अपनी विशिष्ट जिम्मेदारियां होती हैं।

स्वधर्म के पथ पर आने वाली चुनौतियाँ और उनसे पार पाना

अपने स्वधर्म का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में कई बाधाएँ आ सकती हैं, लेकिन उन्हें पहचाना और उनसे पार पाया जा सकता है:

- सामाजिक दबाव और अपेक्षाएँ:

- चुनौती: परिवार, मित्र या समाज अक्सर आपसे कुछ विशेष करियर, जीवनशैली या भूमिकाओं को अपनाने की अपेक्षा करते हैं जो आपके स्वधर्म के अनुरूप नहीं हो सकतीं। यह आपको अपने आंतरिक मार्ग से विचलित कर सकता है।

- पार पाना: अपनी आंतरिक आवाज़ पर भरोसा करें। अपने मूल्यों और जुनून को स्पष्ट करें। अपने निर्णयों के बारे में दूसरों से शांतिपूर्वक संवाद करें, लेकिन दृढ़ रहें। याद रखें, आपकी खुशी और पूर्णता सबसे महत्वपूर्ण है।

- भौतिक प्रलोभन और सुरक्षा की चाहत:

- चुनौती: अधिक पैसा, प्रसिद्धि या आराम का लालच आपको अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जा सकता है, खासकर यदि आपका स्वधर्म एक कम पारंपरिक या आर्थिक रूप से कम आकर्षक मार्ग की ओर इशारा करता है।

- पार पाना: अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। क्या आप क्षणिक लाभ के लिए दीर्घकालिक संतुष्टि का त्याग करने को तैयार हैं? अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करें। वित्तीय नियोजन और मितव्ययिता आपको स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है ताकि आप अपने जुनून का पालन कर सकें।

- आत्म-संदेह और असफलता का डर:

- चुनौती: यह सोचना कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, या असफलता के डर से शुरुआत ही न करना।

- पार पाना: आत्म-करुणा विकसित करें। छोटी शुरुआत करें। गलतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखें, न कि विफलताओं के रूप में। याद रखें कि हर कोई अपने रास्ते पर संघर्ष करता है। अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें, पूर्णता पर नहीं।

- स्पष्टता की कमी:

- चुनौती: आपको पता नहीं चल पाता कि आपका स्वधर्म वास्तव में क्या है।

- पार पाना: आत्म-खोज की प्रक्रिया में समय और धैर्य लगता है। ऊपर बताए गए आत्म-चिंतन के चरणों का नियमित अभ्यास करें। नए अनुभवों के लिए खुले रहें। किसी विश्वसनीय गुरु या मार्गदर्शक से सलाह लें। धैर्य रखें और विश्वास रखें कि मार्ग धीरे-धीरे स्पष्ट होगा।

वास्तविक जीवन में स्वधर्म: कुछ प्रेरणादायक उदाहरण

स्वधर्म का पालन करने वाले लोग हमारे आस-पास ही मौजूद हैं, और उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं:

- महाभारत में अर्जुन: शायद स्वधर्म का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण भगवद गीता में मिलता है, जहाँ अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध लड़ने में झिझकते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म (युद्ध लड़ने का कर्तव्य) की याद दिलाते हैं और उन्हें अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। यह दिखाता है कि स्वधर्म का पालन व्यक्तिगत भावनाओं से परे हो सकता है।

- एक शिक्षिका का उदाहरण: मेरी एक दोस्त, प्रिया, ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। वेतन बहुत अच्छा था, लेकिन उसे कभी भी आंतरिक संतुष्टि नहीं मिली। उसे हमेशा से बच्चों के साथ काम करने और उन्हें सिखाने में आनंद आता था। एक दिन उसने अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी और एक छोटे से गाँव के स्कूल में पढ़ाने लगी। आर्थिक रूप से उसे कुछ समझौते करने पड़े, लेकिन वह कहती है कि उसे कभी इतना सुकून और खुशी नहीं मिली। बच्चों को पढ़ाना, उनके चेहरों पर ज्ञान की चमक देखना, यही उसका स्वधर्म था। वह अपने काम को ‘काम’ नहीं मानती, बल्कि एक ‘सेवा’ मानती है।

- एक कलाकार का संघर्ष और सफलता: रवि, एक प्रतिभाशाली चित्रकार, को उसके परिवार ने एक स्थिर सरकारी नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। उसने कुछ साल तक वह नौकरी की, लेकिन उसका मन हमेशा अपनी कला में लगा रहता था। वह रात भर पेंटिंग करता और दिन में अपनी नौकरी में उलझा रहता। अंततः, उसने अपने जुनून को प्राथमिकता देने का फैसला किया, नौकरी छोड़ दी, और अपनी कला को समर्पित हो गया। शुरुआती संघर्षों के बावजूद, उसकी कला में उसकी आत्मा की सच्चाई झलकती थी, और धीरे-धीरे उसे पहचान मिली। आज वह एक सफल कलाकार है, जिसने अपने स्वधर्म का पालन करके न केवल खुद को संतुष्ट किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया।

स्वधर्म, स्वभाव और परधर्म: अंतर को समझना

स्वधर्म की अवधारणा को पूरी तरह से समझने के लिए, इससे संबंधित कुछ अन्य शब्दों को समझना महत्वपूर्ण है:

- स्वधर्म (One’s Own Duty/Purpose): यह वह विशिष्ट कर्तव्य या भूमिका है जो व्यक्ति की प्रकृति, क्षमताओं और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप होती है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए निर्धारित जिम्मेदारी है। उदाहरण: एक डॉक्टर का मरीजों का इलाज करना।

- स्वभाव (Innate Nature/Disposition): यह व्यक्ति की जन्मजात प्रकृति, व्यक्तित्व और प्रवृत्ति है। यह वह है जो आप स्वाभाविक रूप से हैं, आपकी मूल प्रवृत्तियाँ। उदाहरण: किसी का स्वभाव शांत होना, या किसी का स्वभाव साहसी होना। स्वधर्म अक्सर स्वभाव से प्रभावित होता है, लेकिन यह केवल स्वभाव नहीं है; यह आपके स्वभाव के अनुरूप कर्तव्य है।

- परधर्म (Another’s Duty/Purpose): यह वह कर्तव्य है जो किसी और के लिए निर्धारित है, न कि आपके लिए। भगवद गीता में चेतावनी दी गई है कि परधर्म का पालन करना भयावह हो सकता है, क्योंकि यह आपकी प्रकृति के विपरीत होता है और आपको आंतरिक संघर्ष या असफलता की ओर ले जा सकता है। उदाहरण: एक शिक्षक का सैनिक बनने की कोशिश करना, जबकि उसकी प्रकृति और क्षमताएं पढ़ाने में निहित हों।

एक तालिका के माध्यम से इसे और स्पष्ट किया जा सकता है:

| अवधारणा | अर्थ | उदाहरण |

|---|---|---|

| स्वधर्म | आपकी अद्वितीय प्रकृति और परिस्थितियों के अनुरूप आपका व्यक्तिगत कर्तव्य और भूमिका। | एक न्यायधीश का न्याय करना। |

| स्वभाव | आपकी जन्मजात प्रकृति, प्रवृत्तियाँ और व्यक्तित्व। | किसी व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से दयालु या विश्लेषणात्मक होना। |

| परधर्म | वह कर्तव्य या भूमिका जो किसी और के लिए निर्धारित है, आपके लिए नहीं। | एक कलाकार का जबरन अकाउंटेंट का काम करना, भले ही उसे उसमें कोई रुचि न हो। |

अपने स्वधर्म के पालन की दिशा में पहला कदम

अपने स्वधर्म को समझना और उसका पालन करना एक सतत प्रक्रिया है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं जिन्हें आप आज ही उठा सकते हैं:

- प्रतिदिन आत्म-चिंतन के लिए समय निकालें: दिन में 10-15 मिनट शांत बैठकर यह विचार करें कि आपने क्या किया, आपने कैसा महसूस किया, और क्या वह आपके आंतरिक मूल्यों और क्षमताओं के अनुरूप था।

- अपने जुनून का अन्वेषण करें: उन गतिविधियों की एक सूची बनाएं जो आपको खुशी और ऊर्जा देती हैं। देखें कि क्या आप उन्हें अपने दैनिक जीवन में अधिक शामिल कर सकते हैं।

- छोटे कदम उठाएं: यदि आपका स्वधर्म एक बड़ा बदलाव मांगता है, तो तुरंत सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। छोटे, प्रबंधनीय कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो प्रतिदिन 30 मिनट लिखना शुरू करें।

- ज्ञान और प्रेरणा की तलाश करें: उन लोगों के बारे में पढ़ें, सुनें या देखें जिन्होंने अपने स्वधर्म का पालन किया है। वे आपको प्रेरित कर सकते हैं और आपको अपने रास्ते पर बने रहने में मदद कर सकते हैं।

- भय को स्वीकार करें, लेकिन उसे हावी न होने दें: भय स्वाभाविक है जब आप एक अपरिचित रास्ते पर चलते हैं। इसे स्वीकार करें, लेकिन इसे आपको पीछे खींचने न दें। याद रखें कि सबसे बड़ी संतुष्टि अक्सर आपके कम्फर्ट ज़ोन के बाहर मिलती है।

- सेवा भाव विकसित करें: जब आप अपने स्वधर्म को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के रूप में देखते हैं, तो यह और भी अधिक सार्थक हो जाता है। यह आपको एक उच्च उद्देश्य से जोड़ता है।

निष्कर्ष

अपने स्वधर्म का पालन करना केवल एक प्राचीन अवधारणा नहीं, बल्कि आज के व्यस्त जीवन में भी आत्म-खोज और सच्ची संतुष्टि का मार्ग है। जब हम अपने अंतर्निहित स्वभाव और क्षमताओं के अनुरूप कार्य करते हैं, तो जीवन में एक अद्वितीय प्रवाह और शांति का अनुभव होता है। मैंने स्वयं देखा है कि कैसे करियर के चुनाव से लेकर रोजमर्रा के निर्णयों तक, अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहना हमें भटकाव से बचाता है। आजकल, जब सोशल मीडिया हमें लगातार दूसरों की राह पर चलने को प्रेरित करता है, अपने स्वधर्म को समझना और उस पर चलना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आपको दूसरों की होड़ में शामिल होने की बजाय अपनी अनूठी पहचान बनाने में मदद करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक कलाकार अपने पैशन को फॉलो कर वैश्विक पहचान बनाता है। छोटे-छोटे कदम उठाएं – अपनी रुचियों को पहचानें, अपनी शक्तियों पर काम करें, और उन कार्यों में संलग्न हों जो आपको आंतरिक खुशी देते हैं। यह निरंतर प्रयास ही आपको आपके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाएगा। याद रखें, आप अपनी यात्रा के शिल्पकार हैं, और अपने स्वधर्म का पालन करके ही आप अपनी सर्वश्रेष्ठ कहानी लिख सकते हैं। यह न केवल आपके लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा।

More Articles

मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था सामाजिक संरचना और कर्तव्यों का विवरण

वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए मनुस्मृति के 5 प्रमुख सूत्र

एक न्यायप्रिय राजा के कर्तव्य और प्रजापालन के सिद्धांत

मनुस्मृति के अनुसार आदर्श पत्नी के कर्तव्य और अधिकार

मनुस्मृति में क्षमा का महत्व

FAQs

स्वधर्म क्या होता है, ज़रा आसान भाषा में समझाओगे?

अरे दोस्त, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्वधर्म आखिर है क्या? देखो, स्वधर्म का सीधा मतलब है ‘तुम्हारा अपना धर्म’ या ‘तुम्हारा स्वाभाविक कर्तव्य’। ये वो काम है जो तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी क्षमताओं और तुम्हारी वर्तमान स्थिति के हिसाब से सबसे सही और स्वाभाविक हो। ये किसी और की नकल करना नहीं, बल्कि खुद की पहचान कर उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए बना है।

लेकिन मेरा अपना स्वधर्म ही क्यों सबसे ज़रूरी है, किसी और का क्यों नहीं?

तुम शायद सोच रहे होगे कि जब सब एक ही दुनिया में हैं, तो अपना-पराया क्या? लेकिन गीता में साफ़ कहा गया है कि ‘स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः’ – यानी अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पराया धर्म खतरनाक होता है। इसका मतलब ये है कि जब तुम किसी और की नकल करते हो या वो काम करते हो जो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है, तो तुम्हें न तो शांति मिलती है और न ही सच्ची सफलता। तुम खुद से ही दूर होते जाते हो। अपनी प्रकृति के अनुसार चलने से ही तुम्हें असली संतुष्टि और आनंद मिलता है।

अगर मैं अपने स्वधर्म का पालन न करूँ तो क्या होगा?

अच्छा, अब ये भी जान लो कि अगर तुम अपने स्वधर्म से भटकते हो तो क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हें अंदरूनी तौर पर कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तुम्हें हमेशा एक खालीपन या बेचैनी महसूस होगी। तुम जो भी करोगे, उसमें तुम्हें पूरा मन नहीं लगेगा, जिससे असफलता या अधूरापन ही हाथ लगेगा। साथ ही, जब तुम अपनी असली जगह पर नहीं होते, तो तुम समाज में भी अपना सही योगदान नहीं दे पाते। ये एक तरह से खुद को और दुनिया को धोखा देने जैसा है।

अपना स्वधर्म पहचानें कैसे? क्या इसका कोई मंत्र है?

तो अब सवाल आता है कि अपना स्वधर्म पहचानें कैसे? कोई जादुई मंत्र तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान दे सकते हो। पहला, खुद को जानो – तुम्हारी असली रुचि क्या है, तुम किस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे हो, तुम्हें क्या करने में खुशी और समय का पता ही नहीं चलता। दूसरा, अपनी जिम्मेदारियों को समझो – एक छात्र के रूप में, एक बेटे/बेटी के रूप में, एक नागरिक के रूप में तुम्हारी क्या ड्यूटीज़ हैं। तीसरा, अपने अंदर की आवाज़ सुनो – तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें क्या करने को प्रेरित करता है। ये आत्म-मंथन और अनुभव से ही साफ होता जाता है।

क्या स्वधर्म हमेशा एक-सा रहता है या बदलता भी है?

ये बहुत अच्छा सवाल है! देखो, तुम्हारा मूल स्वभाव तो वही रहता है, लेकिन तुम्हारी जीवन की परिस्थितियाँ और भूमिकाएँ बदलती रहती हैं। जैसे, बचपन में तुम्हारा स्वधर्म पढ़ाई करना और माता-पिता का आदर करना था। युवावस्था में तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बदल जाती हैं – करियर बनाना, परिवार की देखभाल करना। बुढ़ापे में शायद समाज सेवा या ज्ञान बाँटना तुम्हारा स्वधर्म हो। तो हाँ, स्वधर्म का स्वरूप समय और स्थिति के साथ बदलता रहता है, लेकिन इसका मूल भाव – अपनी प्रकृति के अनुसार जीना – वही रहता है।

क्या स्वधर्म का मतलब ये है कि मैं बस अपनी ही धुन में रहूँ और दूसरों की मदद न करूँ?

बिलकुल नहीं! स्वधर्म का मतलब स्वार्थी होना नहीं है। बल्कि, जब तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हो, तो तुम अंदर से इतने सशक्त और संतुष्ट होते हो कि दूसरों की मदद करने में तुम्हें और आनंद आता है। मान लो, अगर तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, तो तुम्हारा स्वधर्म मरीजों की सेवा करना है। इसमें तुम दूसरों की मदद ही तो कर रहे हो। अपने स्वधर्म का पालन करके तुम समाज में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हो। यह व्यक्तिगत विकास और सामाजिक कल्याण का एक बेहतरीन संतुलन है।

स्वधर्म का पालन करने का आखिर सबसे बड़ा फायदा क्या है?

और हाँ, सबसे बड़ी बात, स्वधर्म का पालन करने से आखिर मिलता क्या है? सबसे बड़ा फायदा है ‘आत्म-संतुष्टि’ और ‘मानसिक शांति’। जब तुम अपनी प्रकृति के अनुसार जीते हो, तो तुम्हें न तो किसी से ईर्ष्या होती है और न ही किसी से तुलना करने की ज़रूरत महसूस होती है। तुम अपने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ पाते हो। ये तुम्हें वास्तविक खुशी, सफलता और जीवन में एक गहरी समझ प्रदान करता है। तुम हर पल में जीना सीखते हो और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हो। यही तो असली जीवन है, दोस्त!