मनुस्मृति, सहस्राब्दियों पूर्व रचित भारतीय सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो वर्ण व्यवस्था के अपने विस्तृत विवरणों के लिए आज भी प्रासंगिक है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र – इन चार वर्णों के लिए विशिष्ट कर्तव्यों, अधिकारों और आचार संहिताओं का उल्लेख है; जैसे ब्राह्मणों के लिए विद्यार्जन, क्षत्रियों के लिए रक्षा, वैश्यों के लिए व्यापार और शूद्रों के लिए सेवा। इक्कीसवीं सदी में, जब सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत प्रबल हैं, मनुस्मृति में वर्णित इस व्यवस्था की व्याख्या और इसके ऐतिहासिक प्रभावों पर गहन विमर्श जारी है। यह समझना आवश्यक है कि कैसे यह प्रणाली जटिल जातीय संरचनाओं में परिवर्तित हुई और वर्तमान भारतीय समाज में इसकी विरासत को लेकर चल रही चर्चाएँ क्यों महत्वपूर्ण हैं।

वर्ण व्यवस्था का परिचय: क्या है यह अवधारणा?

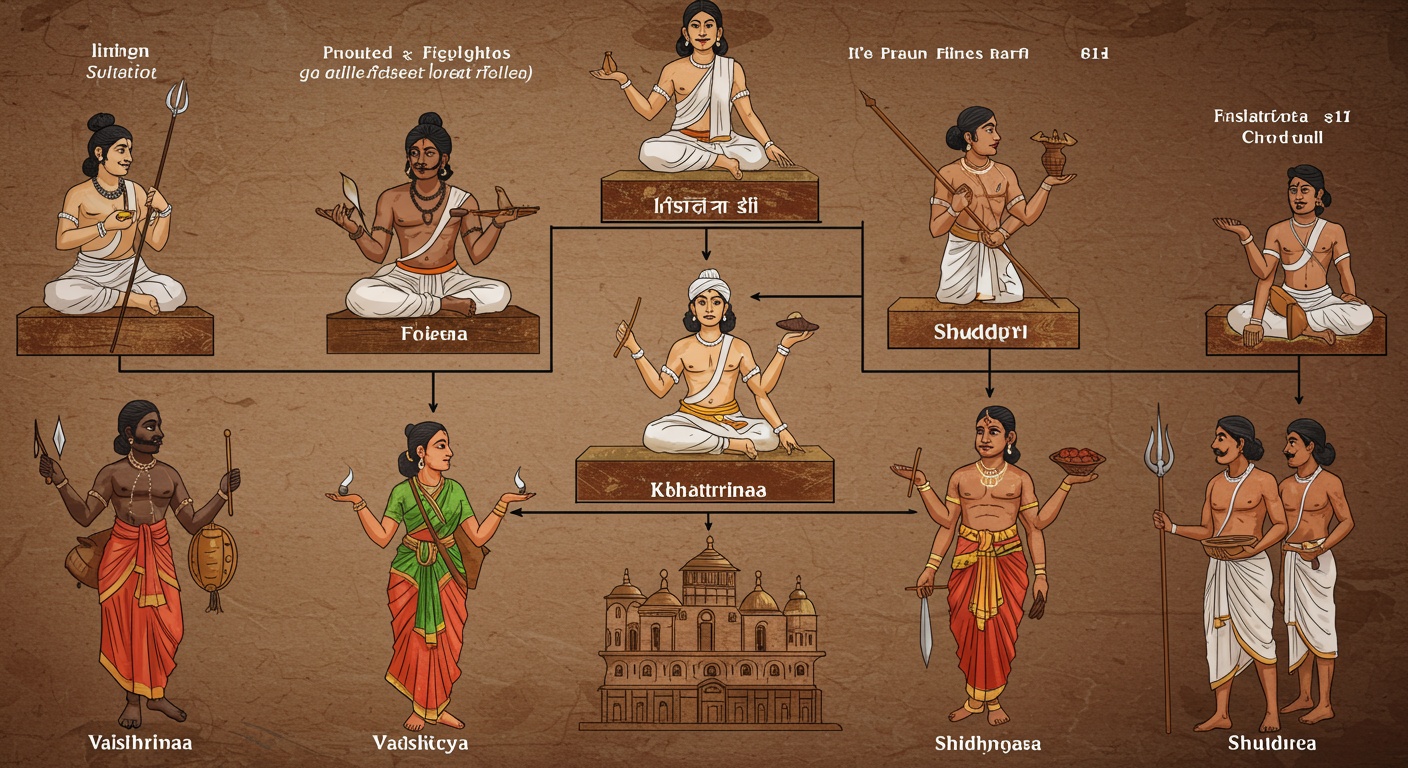

प्राचीन भारतीय समाज को समझने के लिए ‘वर्ण व्यवस्था’ एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह एक सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली है जिसका उल्लेख वेदों सहित अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, और जिसे मनुस्मृति ने विस्तार से वर्णित किया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वर्ण व्यवस्था का मूल विचार व्यक्तियों के गुणों (qualities) और कर्मों (actions) पर आधारित था, न कि केवल जन्म पर।

वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ ‘रंग’, ‘प्रकार’ या ‘वर्ग’ होता है। यह समाज को चार मुख्य कार्यात्मक समूहों में विभाजित करने का एक सैद्धांतिक प्रयास था, जिसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखना था। मनुस्मृति में, इस व्यवस्था को न केवल एक सामाजिक ढाँचे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बल्कि इसमें प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट कर्तव्यों, अधिकारों और आचार-संहिता का भी विस्तृत विवरण दिया गया है। यह प्रणाली सामाजिक भूमिकाओं को परिभाषित करती थी, ताकि समाज के विभिन्न अंग एक-दूसरे के पूरक बन सकें और सुचारु रूप से कार्य कर सकें।

मनुस्मृति में वर्णित चार वर्ण

मनुस्मृति ने प्राचीन भारतीय समाज को चार प्रमुख वर्णों में वर्गीकृत किया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट भूमिकाएँ और कर्तव्य थे:

- ब्राह्मण (Brahmins): इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान दिया गया था। इनके मुख्य कर्तव्यों में अध्ययन (स्वयं और दूसरों को पढ़ाना), अध्यापन, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और लेना शामिल था। इन्हें ज्ञान, शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों का संरक्षक माना जाता था।

- क्षत्रिय (Kshatriyas): इस वर्ण के लोगों का मुख्य कार्य समाज की रक्षा करना, शासन करना और न्याय स्थापित करना था। इनमें योद्धा, शासक और प्रशासक शामिल थे। उनका धर्म साहस, नेतृत्व और प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

- वैश्य (Vaishyas): वैश्य वर्ण का संबंध व्यापार, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से था। इनका कार्य समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना, धन का उत्पादन और वितरण करना था। ये समाज की आर्थिक रीढ़ माने जाते थे।

- शूद्र (Shudras): इस वर्ण के लोगों का मुख्य कर्तव्य अन्य तीन वर्णों की सेवा करना था। इसमें विभिन्न प्रकार के श्रमिक, कारीगर और सेवक शामिल थे। मनुस्मृति में इनके लिए सेवा-भाव और समर्पण पर बल दिया गया है।

इन वर्णों के कर्तव्यों को निम्नलिखित तालिका में संक्षेप में देखा जा सकता है:

| वर्ण | मुख्य कर्तव्य/भूमिका | उदाहरण |

|---|---|---|

| ब्राह्मण | ज्ञानार्जन, अध्यापन, धार्मिक अनुष्ठान, नैतिक मार्गदर्शन | शिक्षक, पुजारी, विद्वान |

| क्षत्रिय | शासन, रक्षा, न्याय प्रदान करना, युद्ध | राजा, सैनिक, प्रशासक |

| वैश्य | कृषि, व्यापार, पशुपालन, वाणिज्य | किसान, व्यापारी, साहूकार |

| शूद्र | अन्य तीन वर्णों की सेवा, विभिन्न प्रकार के श्रम | कारीगर, सेवक, श्रमिक |

सामाजिक संरचना और अंतर-वर्ण संबंध

मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था सिर्फ एक वर्गीकरण नहीं थी, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक संरचना का आधार थी जो अंतर-वर्ण संबंधों को भी परिभाषित करती थी। इस प्रणाली में एक निश्चित पदानुक्रम (hierarchy) था, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च और शूद्रों को निम्नतम स्थान पर रखा गया था।

यह व्यवस्था अंतर-वर्ण विवाह, भोजन और सामाजिक मेलजोल के नियमों को भी नियंत्रित करती थी। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति में अनुलोम (पुरुष उच्च वर्ण का और स्त्री निम्न वर्ण की) और प्रतिलोम (पुरुष निम्न वर्ण का और स्त्री उच्च वर्ण की) विवाहों के लिए अलग-अलग नियम और सामाजिक स्वीकृतियाँ (या अस्वीकृतियाँ) थीं। प्रतिलोम विवाह को आमतौर पर निंदनीय माना जाता था।

इसके अतिरिक्त, शुद्धता और अशुद्धता (purity and pollution) की अवधारणा भी वर्ण व्यवस्था से जुड़ी थी। कुछ व्यवसायों और गतिविधियों को ‘अशुद्ध’ माना जाता था, और उनसे जुड़े लोगों को समाज में निचला दर्जा दिया जाता था। हालांकि, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति में ‘आपद्धर्म’ (आपत्काल में कर्तव्य) की अवधारणा भी है, जिसके तहत व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अपने वर्ण के निर्धारित कर्तव्यों से विचलित हो सकता था, जिससे एक सीमित लचीलापन दिखाई देता है।

कर्तव्यों का विस्तृत विवरण (धर्म)

मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था का सार ‘धर्म’ के सिद्धांत में निहित है। ‘स्वधर्म’ की अवधारणा के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इन कर्तव्यों को ‘विशिष्ट धर्म’ कहा गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ ‘साधारण धर्म’ या सार्वभौमिक कर्तव्य भी थे जो सभी वर्णों पर लागू होते थे।

- साधारण धर्म (Universal Duties): ये वे नैतिक सिद्धांत थे जो सभी मनुष्यों पर लागू होते थे, चाहे उनका वर्ण कुछ भी हो। इनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (पवित्रता), इंद्रिय-निग्रह (इंद्रियों पर नियंत्रण), धैर्य, विद्या, क्षमा और अक्रोध शामिल थे। मनुस्मृति इन गुणों को एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक मानती है।

- विशिष्ट धर्म (Specific Duties):

- ब्राह्मणों के लिए: तपस्या, ज्ञान का संचय और प्रसार, यज्ञ, धार्मिक शिक्षा देना, दान स्वीकार करना।

- क्षत्रिय के लिए: प्रजा की रक्षा, दुष्टों को दंडित करना, युद्ध में वीरता दिखाना, न्यायपूर्ण शासन करना, दान देना।

- वैश्यों के लिए: कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, धनोपार्जन और समाज के आर्थिक विकास में योगदान देना।

- शूद्रों के लिए: अन्य तीन वर्णों की निष्ठापूर्वक सेवा करना, हस्तशिल्प और कलाओं में निपुणता प्राप्त करना।

मनुस्मृति इस बात पर बल देती है कि अपने स्वधर्म का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। इसमें कर्तव्य-निष्ठता को अधिकार-प्राप्ति से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है।

मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था पर आधुनिक दृष्टिकोण और आलोचनाएँ

मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था ने सदियों तक भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। हालांकि, आधुनिक युग में इस प्रणाली को लेकर व्यापक बहस और आलोचनाएँ हुई हैं।

- जन्म आधारित बनाम कर्म आधारित: मूल रूप से, वर्ण व्यवस्था को गुणों और कर्मों पर आधारित माना जाता था, जहाँ व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर अपना वर्ण निर्धारित कर सकता था। लेकिन समय के साथ, यह प्रणाली जन्म आधारित हो गई, जिससे गतिशीलता लगभग समाप्त हो गई। आधुनिक आलोचक इसी जन्म आधारित कठोरता और इसके परिणामस्वरूप हुई सामाजिक असमानता पर प्रश्न उठाते हैं।

- सामाजिक भेदभाव और अन्याय: जन्म आधारित व्यवस्था ने समाज में गहरे भेदभाव और अन्याय को जन्म दिया। शूद्रों और तथाकथित ‘अछूतों’ (जो वर्ण व्यवस्था से बाहर माने जाते थे) को कई मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया और उन्हें सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस पहलू की आधुनिक समाज में कड़ी निंदा की जाती है।

- वर्ण और जाति में अंतर: यह समझना महत्वपूर्ण है कि वर्ण (एक सैद्धांतिक वर्गीकरण) और जाति (हजारों उप-समूहों वाली एक जटिल, जन्म आधारित व्यावहारिक प्रणाली) में अंतर है। हालांकि मनुस्मृति ने वर्णों का वर्णन किया, लेकिन बाद में जाति व्यवस्था ने कहीं अधिक जटिल और कठोर रूप ले लिया, जो अक्सर मनुस्मृति के मूल सिद्धांतों से परे चला गया।

- कानूनी और संवैधानिक स्थिति: आधुनिक भारत के संविधान ने जन्म, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि मनुस्मृति में वर्णित कुछ सामाजिक नियमों को आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत माना गया है।

निष्कर्षतः, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का विवरण प्राचीन भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक-धार्मिक अवधारणा को दर्शाता है। यह एक जटिल पाठ है जिसकी व्याख्याएँ समय के साथ बदलती रही हैं। इसे ऐतिहासिक संदर्भ में समझना आवश्यक है, साथ ही इसके सामाजिक प्रभावों और आधुनिक समाज पर इसके नकारात्मक पहलुओं की आलोचनात्मक समीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था को समझना केवल एक ऐतिहासिक अध्ययन नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और कर्तव्यों के गहरे सिद्धांतों पर विचार करना है। यह हमें सिखाता है कि किस प्रकार प्राचीन काल में समाज को उसके सदस्यों की योग्यता, वृत्ति और उत्तरदायित्वों के आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था। आज के आधुनिक संदर्भ में, हम इसे जन्म-आधारित विभाजन के बजाय व्यक्तिगत गुणों और सामाजिक योगदान के रूप में देख सकते हैं; ठीक वैसे ही जैसे आज कंपनियां कर्मचारियों का चुनाव उनके कौशल के आधार पर करती हैं। यह हमें अपने ‘स्वधर्म’ – अपने विशिष्ट कर्तव्यों और सामाजिक भूमिकाओं – को पहचानने और निभाने की प्रेरणा देता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब हम अपने कार्य को केवल एक कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने योगदान के रूप में देखते हैं, तो जीवन में अधिक संतुष्टि मिलती है। आइए, हम मनुस्मृति से यह सीख लें कि प्रत्येक व्यक्ति, अपने स्थान पर, समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में भी, अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करना ही एक सुदृढ़ और समरस समाज की नींव रखता है।

More Articles

मनुस्मृति के अनुसार वैश्यों और शूद्रों के लिए कर्तव्य और व्यवसायों का मार्गदर्शन

एक न्यायप्रिय राजा के कर्तव्य और प्रजापालन के सिद्धांत

विभिन्न वर्णों में विवाह के नियम और संपत्ति पर अधिकार

वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए मनुस्मृति के 5 प्रमुख सूत्र

FAQs

मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था क्या है? तुम शायद सोच रहे होगे कि ये आखिर है क्या चीज़?

अरे दोस्त! मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को समझो तो ये समाज को चार मुख्य हिस्सों में बांटने का एक तरीका था. ये कोई आजकल की जाति व्यवस्था जैसी नहीं, बल्कि समाज के काम-काज और जिम्मेदारियों के हिसाब से बनाई गई थी. इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र – ये चार वर्ण बताए गए हैं.

अच्छा, तो ये चार वर्ण कौन-कौन से हैं और उनके मुख्य काम क्या थे, संक्षेप में बताओगे?

हाँ, बिल्कुल! मनुस्मृति के हिसाब से: ब्राह्मणों का काम ज्ञान हासिल करना, पढ़ाना और धार्मिक अनुष्ठान करना था. क्षत्रियों का काम रक्षा करना, शासन चलाना और न्याय बनाए रखना था. वैश्यों का काम व्यापार, कृषि और पशुपालन था, यानी ये समाज की आर्थिक रीढ़ थे. और शूद्रों का काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना और शिल्पकारी जैसे काम करना था. ये मूलतः श्रम विभाजन पर आधारित थी.

ये वर्ण जन्म से तय होते थे या कर्म से? ये एक बड़ा सवाल है, है ना?

तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है! मनुस्मृति में कई जगहों पर कर्म और गुण को महत्व दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर जन्म से वर्ण का निर्धारण भी दिखता है. ये एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी बहुत बहस होती है. आमतौर पर, ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है, उसका वर्ण वही होता है, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कुछ अपवाद और कर्म आधारित वर्ण परिवर्तन के उदाहरण भी मिलते हैं, हालांकि मनुस्मृति में इसकी स्पष्टता कम है.

मनुस्मृति में सामाजिक संरचना सिर्फ वर्णों तक ही सीमित थी या कुछ और भी था?

नहीं-नहीं, सिर्फ वर्ण ही नहीं! मनुस्मृति में पूरे परिवार, स्त्रियों के कर्तव्य, राजा के नियम, विवाह के प्रकार, संपत्ति के नियम और अपराधों के लिए दंड जैसी बहुत सी चीजों का विस्तृत वर्णन है. ये सिर्फ वर्णों की बात नहीं, बल्कि एक पूरे समाज को कैसे चलाना है, इस पर एक तरह की गाइडबुक थी. इसमें समाज के हर पहलू को छूने की कोशिश की गई है.

तो फिर ‘कर्तव्यों का विवरण’ का क्या मतलब है? क्या हर किसी के लिए अलग नियम थे?

हाँ, बिल्कुल! मनुस्मृति में ‘स्वधर्म’ की बात की गई है, जिसका मतलब है अपने वर्ण और आश्रम (जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) के हिसाब से अपने कर्तव्य निभाना. जैसे, एक ब्राह्मण को अध्ययन और अध्यापन करना चाहिए, वहीं एक क्षत्रिय को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए. हर वर्ण के लिए उसके काम और समाज में उसकी भूमिका के अनुसार कुछ खास नैतिक और सामाजिक नियम तय किए गए थे. यह माना जाता था कि अगर हर कोई अपने कर्तव्य ठीक से निभाएगा तो समाज में संतुलन बना रहेगा.

क्या मनुस्मृति में बताई गई ये व्यवस्था आज भी प्रासंगिक है?

ये एक पेचीदा सवाल है, मेरे दोस्त! देखो, मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है और इसे उस समय के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में समझना ज़रूरी है. आज के आधुनिक, लोकतांत्रिक समाज में इसकी कई अवधारणाओं को सीधे लागू नहीं किया जा सकता, खासकर वर्ण व्यवस्था और स्त्रियों से जुड़े कुछ नियमों को लेकर काफी आलोचना होती है. लेकिन, कुछ लोग इसमें बताए गए नैतिक सिद्धांतों, सामाजिक व्यवस्था के प्रयासों और व्यक्तिगत कर्तव्यों के महत्व को आज भी प्रासंगिक मानते हैं. इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर पढ़ना सबसे सही होगा.

कुछ लोग मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था की आलोचना क्यों करते हैं? ये जानना भी ज़रूरी है.

बिल्कुल! मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था की आलोचना मुख्य रूप से इस बात पर होती है कि इसने समाज को कठोर रूप से जन्म के आधार पर बांट दिया, जिससे सामाजिक गतिशीलता कम हो गई और कुछ वर्गों को उनके अधिकारों और अवसरों से वंचित कर दिया गया. खासकर, शूद्रों और स्त्रियों के लिए इसमें कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें आज के मानवाधिकारों और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है. दलित आंदोलन और नारीवादी विचारकों ने इसकी कड़ी निंदा की है, क्योंकि उनका मानना है कि इसने समाज में असमानता और ऊंच-नीच को बढ़ावा दिया.