आज के आधुनिक दंड विधान में चोरी की परिभाषा और उसके लिए निर्धारित सजाएँ स्पष्ट हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में, विशेषकर मनुस्मृति में चोरी के मामलों को कैसे देखा जाता था? आज, जहां तकनीक के माध्यम से डेटा की चोरी और साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, मनुस्मृति के समय संपत्ति की चोरी और संसाधनों की चोरी के मामलों में दंड का निर्धारण कैसे होता था, यह जानना रोचक है। मनुस्मृति में चोरी की गंभीरता और सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग दंडों का उल्लेख है, जो आज के दंड विधान से काफी भिन्न हो सकते हैं। आइए, इस प्राचीन ग्रंथ के आलोक में चोरी के मामलों में दंड निर्धारण की प्रक्रिया का विश्लेषण करें और देखें कि क्या इससे वर्तमान कानूनी प्रणाली के लिए कोई उपयोगी सबक मिल सकता है।

चोरी: एक अपराध का शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

चोरी, जिसे संस्कृत में ‘स्तेय’ कहा गया है, प्राचीन भारतीय समाज में एक गंभीर अपराध माना जाता था। मनुस्मृति, जो प्राचीन भारतीय विधि और सामाजिक नियमों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, चोरी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसमें चोरी की परिभाषा, चोरी के प्रकार और चोरी के अपराध के लिए निर्धारित दंडों का उल्लेख है। मनुस्मृति के अनुसार, चोरी न केवल संपत्ति का नुकसान है, बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।

मनुस्मृति में चोरी की परिभाषा और प्रकार

मनुस्मृति में चोरी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी संपत्ति को गुप्त रूप से ले जाना चोरी है। यह परिभाषा आधुनिक कानूनी परिभाषाओं के समान है, जिसमें संपत्ति के मालिक की अनुमति के बिना उसके अधिकार का उल्लंघन शामिल है। मनुस्मृति में चोरी को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

- गृह भेदन: घर में जबरदस्ती घुसकर चोरी करना।

- राजकीय चोरी: राज्य संपत्ति या सरकारी खजाने की चोरी करना।

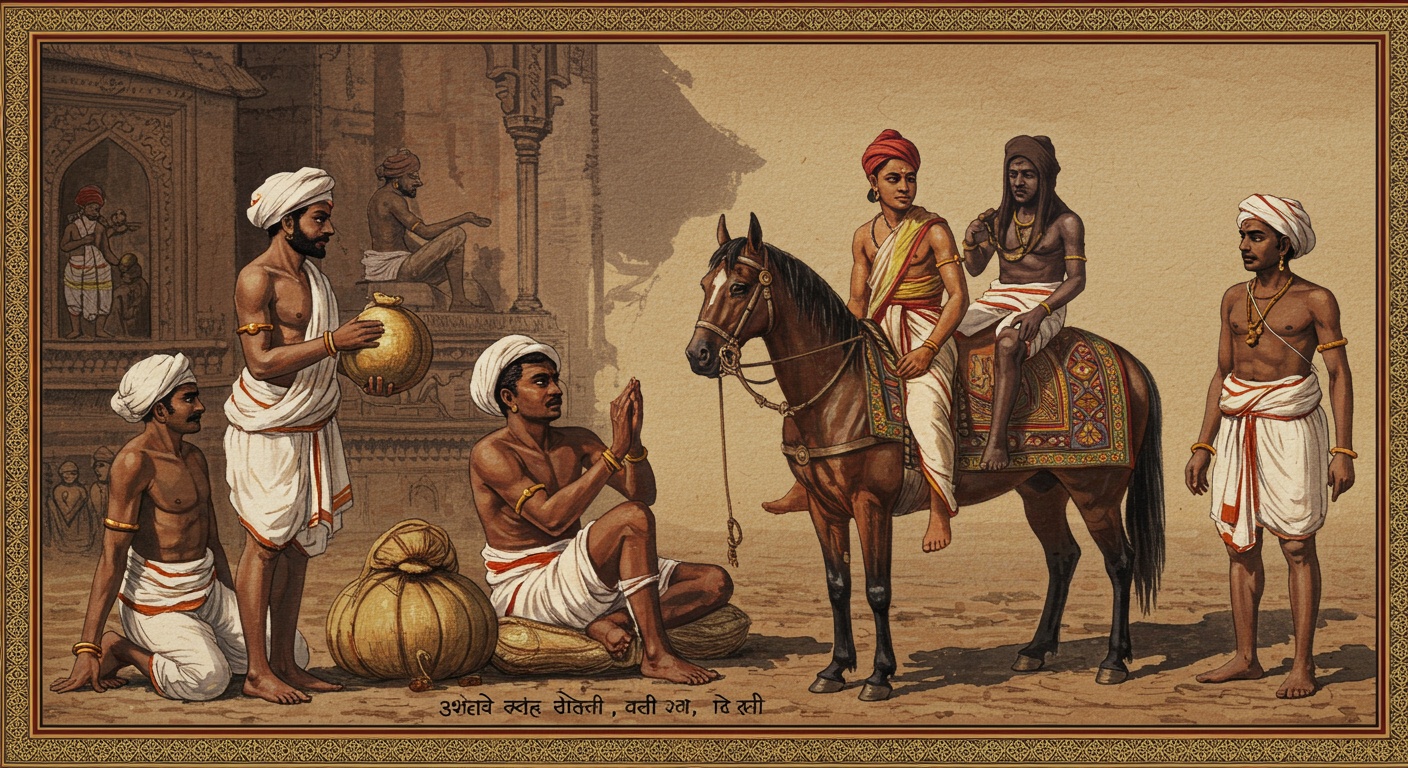

- पशु चोरी: जानवरों की चोरी करना, जो प्राचीन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण संपत्ति माने जाते थे।

- सामान्य चोरी: दैनिक जीवन में होने वाली छोटी-मोटी चोरियां।

चोरी के प्रकार के आधार पर, दंड की गंभीरता भी भिन्न होती थी।

दंड का निर्धारण: एक जटिल प्रक्रिया

मनुस्मृति में चोरी के मामलों में दंड का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें अपराध की गंभीरता, चोर की सामाजिक स्थिति, चोरी की गई वस्तु का मूल्य और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता था।

- अपराध की गंभीरता: चोरी जितनी गंभीर होती थी, दंड उतना ही कठोर होता था। उदाहरण के लिए, गृह भेदन और राजकीय चोरी जैसे गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था।

- चोर की सामाजिक स्थिति: मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था, और दंड का निर्धारण करते समय चोर की जाति को भी ध्यान में रखा जाता था। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति के इस पहलू की आधुनिक समय में व्यापक रूप से आलोचना की जाती है।

- चोरी की गई वस्तु का मूल्य: चोरी की गई वस्तु का मूल्य भी दंड के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अधिक मूल्यवान वस्तु की चोरी के लिए कठोर दंड का प्रावधान था।

- अन्य प्रासंगिक परिस्थितियाँ: चोरी की परिस्थितियों, जैसे कि क्या चोरी जानबूझकर की गई थी या गलती से, को भी दंड के निर्धारण में ध्यान में रखा जाता था।

मनुस्मृति में दंड के उदाहरण

मनुस्मृति में चोरी के विभिन्न प्रकारों के लिए अलग-अलग दंडों का उल्लेख है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- छोटी-मोटी चोरी: छोटी-मोटी चोरी के लिए, जैसे कि फल या सब्जी की चोरी, आमतौर पर जुर्माना या शारीरिक दंड का प्रावधान था।

- पशु चोरी: पशु चोरी के लिए, चोर को चोरी किए गए जानवर के मूल्य का कई गुना जुर्माना देना पड़ता था, और उसे शारीरिक दंड भी दिया जा सकता था।

- गृह भेदन: गृह भेदन के लिए, चोर को अंग-भंग या मृत्युदंड भी दिया जा सकता था।

- राजकीय चोरी: राजकीय चोरी को सबसे गंभीर अपराध माना जाता था, और इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान था।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये दंड आधुनिक कानूनी प्रणालियों से बहुत अलग हैं, और इन्हें आज के समय में क्रूर और असामान्य माना जाएगा।

दंड के पीछे का दर्शन

मनुस्मृति में चोरी के लिए दंड के पीछे कई दार्शनिक सिद्धांत थे। इनमें शामिल हैं:

- अपराध को रोकना: दंड का उद्देश्य लोगों को चोरी करने से रोकना था। कठोर दंड का भय लोगों को अपराध करने से रोकता था।

- सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना: चोरी सामाजिक व्यवस्था और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। दंड का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना था कि लोग दूसरों की संपत्ति का सम्मान करें।

- अपराधी का सुधार: कुछ मामलों में, दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना और उसे समाज में वापस लाना भी था।

मनुस्मृति और आधुनिक कानून: एक तुलना

मनुस्मृति में चोरी के मामलों में दंड का निर्धारण और आधुनिक कानूनी प्रणालियों में दंड के निर्धारण में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं।

| मनुस्मृति | आधुनिक कानून |

|---|---|

| वर्ण व्यवस्था पर आधारित | कानून के समक्ष समानता |

| कठोर शारीरिक दंड | जुर्माना, कारावास, सामुदायिक सेवा |

| अपराध की गंभीरता और चोर की सामाजिक स्थिति पर जोर | अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों पर जोर |

| अपराधी के सुधार पर कम ध्यान | अपराधी के सुधार और पुनर्वास पर अधिक ध्यान |

आधुनिक कानूनी प्रणालियाँ मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जबकि मनुस्मृति में दंड अधिक कठोर और प्रतिशोधात्मक थे।

मनुस्मृति की प्रासंगिकता

हालांकि मनुस्मृति में उल्लिखित दंड आज के समय में प्रासंगिक नहीं हैं, लेकिन यह प्राचीन भारतीय समाज में अपराध और दंड के बारे में हमारी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मनुस्मृति हमें यह समझने में मदद करती है कि प्राचीन भारतीय समाज में चोरी को कैसे देखा जाता था, और अपराध को रोकने और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जाते थे। इसके अतिरिक्त, यह हमें कानून और नैतिकता के विकास के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। मनुस्मृति एक जटिल और विवादास्पद ग्रंथ है। इसकी कुछ शिक्षाओं को आज के समय में अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण माना जाता है। हालांकि, यह प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसका अध्ययन हमें अतीत को समझने और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष

मनुस्मृति में चोरी के मामलों में दंड का निर्धारण अपराध की गंभीरता, चोरी की गई वस्तु के मूल्य और अपराधी की सामाजिक स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर करता था। हमने देखा कि दंड का उद्देश्य न केवल पीड़ित को न्याय दिलाना था, बल्कि अपराधी को सुधरने का अवसर देना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना भी था। आज के संदर्भ में, मनुस्मृति के दंड विधानों को अक्षरशः लागू करना संभव नहीं है, लेकिन इसके नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों से हम अवश्य सीख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से, मैं यह मानता हूं कि हमें अपराधों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अस्तेय के सिद्धांत का पालन करना, यानी किसी भी वस्तु को बिना अनुमति के लेने से बचना, एक स्वस्थ और नैतिक समाज का आधार बन सकता है। याद रखें, हर बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। अपने जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को अपनाकर, हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं।

More Articles

अस्तेय क्या है मनुस्मृति के अनुसार

मनुस्मृति में क्षमा का महत्व

मनुस्मृति के अनुसार अपराधों के लिए उचित दंड का निर्धारण कैसे करें

मनुस्मृति के अनुसार राजा का धर्म और न्याय कैसे स्थापित करें

FAQs

अच्छा, मनुस्मृति में चोरी को लेकर क्या सीन था? मतलब, ये तो बता कि चोरी पकड़े जाने पर क्या सजा मिलती थी?

देखो यार, मनुस्मृति में चोरी को लेकर सजाएँ परिस्थिति के हिसाब से तय होती थीं। ये नहीं कि हर चोरी पर एक जैसी सजा मिलेगी। छोटी-मोटी चोरी पर जुर्माना या शारीरिक दंड हो सकता था, जैसे कि हाथ काटना (लेकिन ये गंभीर मामलों में होता था)। बड़ी चोरी या बार-बार चोरी करने पर तो देश निकाला भी हो सकता था। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि चोर की जाति, पीड़ित की जाति और चोरी की गई चीज़ की कीमत, इन सब बातों पर सजा निर्भर करती थी।

तो क्या मनुस्मृति में ‘चोरी’ की कोई specific definition थी? या बस कुछ भी उठा लिया तो चोरी?

मनुस्मृति में चोरी को परिभाषित किया गया था। बिना अनुमति के किसी और की संपत्ति लेना, छिपाकर लेना, या गलत तरीके से लेना, ये सब चोरी में आता था। लेकिन इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट था। जैसे, अगर कोई भूखा है और अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा-सा अनाज चुराता है, तो उसे शायद उतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, जितनी किसी लालची चोर को मिलती।

अच्छा, ये बताओ कि क्या चोरों की जाति का भी सजा पर कोई असर पड़ता था? ये थोड़ा weird लग रहा है!

हाँ, ये सच है, थोड़ा weird तो है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के आधार पर सजाओं में अंतर किया गया था। कहा जाता है कि उच्च वर्ण के चोर को कम सजा मिलती थी, जबकि निम्न वर्ण के चोर को ज़्यादा। लेकिन, यार, ये सब बातें आज के हिसाब से बिलकुल भी सही नहीं हैं। ये उस समय के सामाजिक ढांचे को दिखाती हैं, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये न्यायसंगत नहीं था।

मान लो, कोई ब्राह्मण चोरी करता है, और कोई शूद्र। दोनों को एक ही चीज़ चुराने पर क्या अलग-अलग सजा मिलेगी? जरा बताओ तो!

मनुस्मृति के अनुसार, हाँ, सजा अलग हो सकती थी। ब्राह्मण को शायद कम कड़ी सजा मिलती, जैसे कि जुर्माना या प्रायश्चित, जबकि शूद्र को ज़्यादा कड़ी सजा मिलती, जैसे शारीरिक दंड। लेकिन फिर कह रहा हूँ, ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित भेदभावपूर्ण सजाएँ थीं। आज के समय में ये बिलकुल भी स्वीकार्य नहीं हैं।

क्या मनुस्मृति में चोरी के अलावा और भी आर्थिक अपराधों की बात की गई है? जैसे जालसाजी वगैरह?

हाँ, मनुस्मृति में सिर्फ चोरी ही नहीं, बल्कि जालसाजी, मिलावट और धोखाधड़ी जैसे आर्थिक अपराधों का भी जिक्र है। इनके लिए भी अलग-अलग तरह की सजाएँ निर्धारित की गई थीं, जो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती थीं।

आजकल के कानून और मनुस्मृति के चोरी वाले कानूनों में क्या बड़ा फर्क है? मतलब, क्या समानता है और क्या अंतर?

सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि आजकल के कानून सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव था। समानता की बात करें तो, दोनों में ही चोरी एक अपराध है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन आजकल की सजाएँ ज़्यादा तर्कसंगत और मानवीय हैं, जबकि मनुस्मृति की सजाएँ कई बार बहुत कठोर और भेदभावपूर्ण हो सकती थीं।

तो ये जो मनुस्मृति में चोरी के बारे में लिखा है, क्या इसे आज के समय में भी कोई कानूनी तौर पर मानता है? या ये बस इतिहास की बात है?

देखो, मनुस्मृति एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसमें लिखी गई बातें आज के कानूनी व्यवस्था में मान्य नहीं हैं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और किसी भी तरह के भेदभाव को गैरकानूनी मानता है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था और भेदभाव पर आधारित जो नियम हैं, वो आज के समय में पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। इसलिए, ये सिर्फ इतिहास की बात है, जिसका आज के कानून से कोई लेना-देना नहीं है।