आज के जटिल वैश्विक परिदृश्य में, जहां सुशासन और न्याय की मांग सर्वोपरि है, मनुस्मृति में निहित राजा के धर्म और न्याय की स्थापना के सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन अत्यंत प्रासंगिक है। क्या आज भी प्रासंगिक है हजारों साल पहले लिखा गया ग्रंथ? कल्पना कीजिए, एक ऐसा शासक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न पूर्वाग्रहों से मुक्त, निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए मनुस्मृति के नैतिक ढांचे का उपयोग करता है। हम यह जांचेंगे कि मनुस्मृति में वर्णित राजा का धर्म, केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक नैतिक संहिता है, जो आधुनिक समावेशी शासन और कानून के शासन के सिद्धांतों को कैसे प्रभावित कर सकती है। हम देखेंगे कि कैसे मनुस्मृति में दंड नीति और सामाजिक व्यवस्था के विचार, वर्तमान आपराधिक न्याय सुधारों और सामाजिक समानता की बहस में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। क्या मनुस्मृति हमें एक न्यायपूर्ण और स्थिर समाज बनाने का मार्ग दिखा सकती है, जहां हर नागरिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे?

धर्म की परिभाषा और राजा का दायित्व

धर्म, मनुस्मृति के अनुसार, केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें कर्तव्य, न्याय, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था शामिल हैं। राजा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है धर्म की स्थापना और रक्षा करना। इसका अर्थ है प्रजा को धार्मिक मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करना, अधर्म को रोकना और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म (कर्तव्य) का पालन कर सके। मनुस्मृति राजा को धर्म का प्रतीक मानती है और उससे यह अपेक्षा रखती है कि वह स्वयं धर्म का पालन करे और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रोत्साहित करे। धर्म का पालन करने से समाज में शांति, समृद्धि और सद्भाव बना रहता है। राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वे ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों या शूद्र, अपने-अपने धर्म का पालन करें और एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें।

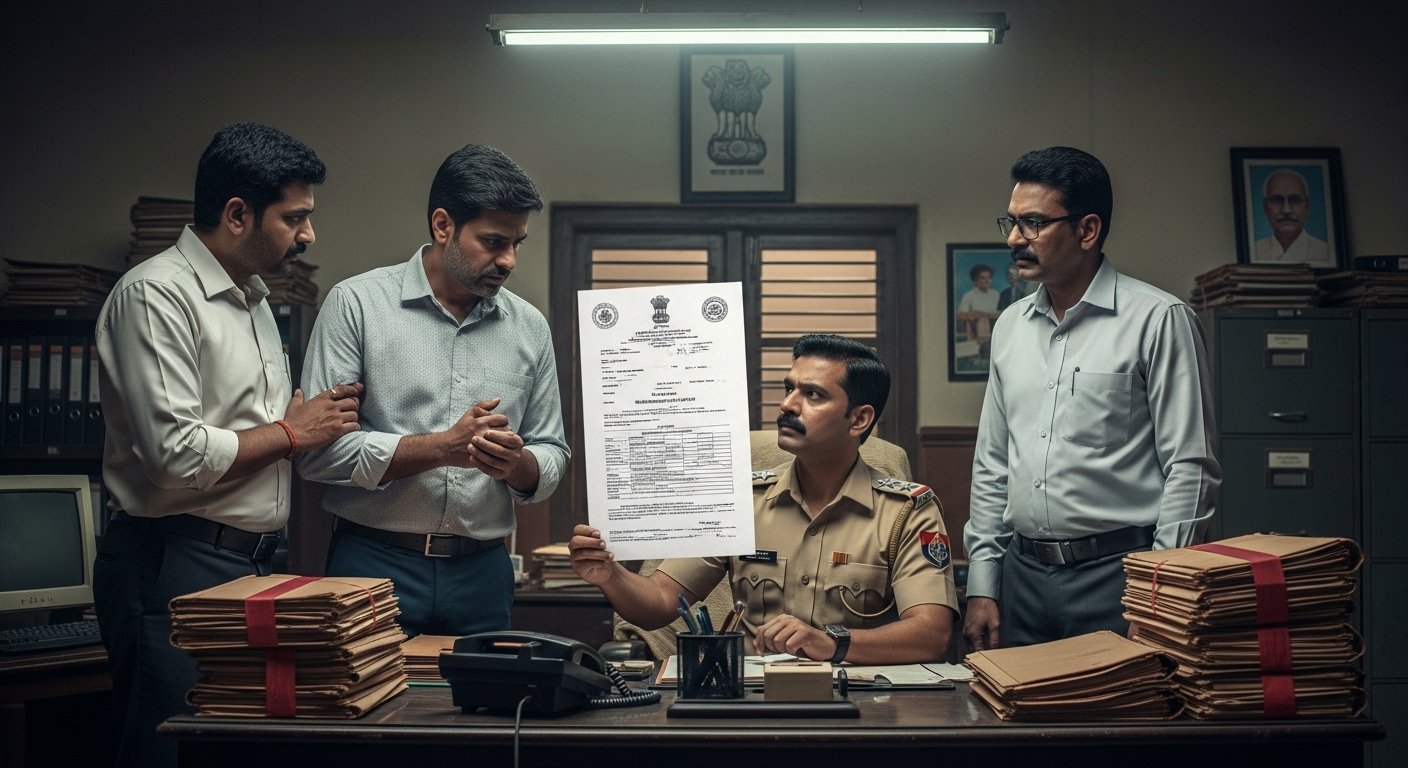

न्याय का महत्व और राजा की भूमिका

न्याय, मनुस्मृति में, धर्म का एक अभिन्न अंग है। यह सुनिश्चित करना राजा का परम कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को समान न्याय मिले, बिना किसी भेदभाव के। न्याय का अर्थ है सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना, चाहे वे शक्तिशाली हों या कमजोर, अमीर हों या गरीब। राजा को स्वयं न्यायप्रिय होना चाहिए और अपने मंत्रियों और अधिकारियों को भी न्यायपूर्ण आचरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मनुस्मृति में न्याय प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के न्यायालयों, साक्ष्यों के प्रकार और दंड के प्रावधानों का उल्लेख है। राजा को इन नियमों का पालन करते हुए न्याय करना चाहिए। यदि राजा न्याय करने में विफल रहता है, तो इससे समाज में अराजकता और असंतोष फैलता है। मनुस्मृति के अनुसार, राजा को न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और उसे किसी भी प्रकार के दबाव या प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। राजा को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय प्रक्रिया त्वरित और सस्ती हो, ताकि सभी नागरिक आसानी से न्याय प्राप्त कर सकें।

दंड नीति और उसका औचित्य

मनुस्मृति में दंड नीति का विस्तृत वर्णन किया गया है। दंड का उद्देश्य अपराध को रोकना, अपराधियों को सुधारना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए अलग-अलग दंडों का प्रावधान है। दंड की गंभीरता अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करती है। राजा को दंड देते समय न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दंड उचित हो और अपराधी के साथ कोई अन्याय न हो। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि दंड देते समय राजा को अपराधी की सामाजिक स्थिति, आयु और परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। दंड का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारना और समाज में फिर से शामिल करना भी है। इसलिए, राजा को दंड देते समय सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी उल्लेख है कि राजा को निर्दोष लोगों को कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए। यदि राजा किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित करता है, तो इससे उसका धर्म नष्ट हो जाता है।

मंत्रिपरिषद का गठन और परामर्श का महत्व

मनुस्मृति राजा को मंत्रिपरिषद के गठन और उसके साथ परामर्श करने के महत्व पर जोर देती है। राजा को अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे अपने मंत्रियों और विद्वानों के साथ परामर्श करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। मंत्रिपरिषद में अनुभवी, बुद्धिमान और ईमानदार लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में मंत्रियों के गुणों और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। मंत्रियों का कर्तव्य है राजा को उचित सलाह देना, नीतियों को लागू करना और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना। राजा को अपने मंत्रियों की सलाह को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके साथ मिलकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। परामर्श से राजा को विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि राजा को अपने गुप्तचरों के माध्यम से प्रजा की राय और प्रशासन की कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस जानकारी के आधार पर, राजा को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार करना चाहिए।

प्रजा का कल्याण और राजा का उत्तरदायित्व

मनुस्मृति में प्रजा के कल्याण को राजा का सर्वोच्च कर्तव्य माना गया है। राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करनी चाहिए और उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज में कोई भी भूखा या बेघर न रहे। मनुस्मृति में राजा को प्रजा का पिता माना गया है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी प्रजा का उसी प्रकार ध्यान रखे जैसे एक पिता अपने बच्चों का रखता है। राजा को प्रजा के सुख-दुख में शामिल होना चाहिए और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। राजा को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रजा पर कोई अन्याय न हो और सभी को समान अवसर मिले। यदि राजा अपनी प्रजा का कल्याण करने में विफल रहता है, तो इससे प्रजा में असंतोष फैलता है और राजा का शासन खतरे में पड़ सकता है। मनुस्मृति में राजा को यह चेतावनी दी गई है कि यदि वह अपनी प्रजा का कल्याण नहीं करेगा, तो उसे इसका फल अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा।

कर प्रणाली और उसका प्रबंधन

मनुस्मृति में कर प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया गया है। कर का उद्देश्य राज्य के खर्चों को पूरा करना और प्रजा के कल्याण के लिए धन जुटाना है। मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख है, जैसे कि भूमि कर, व्यापार कर और पशुधन कर। राजा को कर लगाते समय न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर का बोझ सभी नागरिकों पर समान रूप से पड़े और किसी के साथ कोई अन्याय न हो। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि राजा को कर की दर को कम रखना चाहिए ताकि प्रजा पर अधिक बोझ न पड़े। राजा को करों का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए करना चाहिए, जैसे कि सड़कें बनवाना, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्रदान करना। राजा को करों के प्रबंधन में पारदर्शिता और ईमानदारी बरतनी चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि करों का धन बर्बाद न हो और उसका उपयोग सही तरीके से हो। मनुस्मृति में यह भी उल्लेख है कि राजा को आपातकाल की स्थिति के लिए करों का एक कोष बनाकर रखना चाहिए।

युद्ध और शांति की नीतियां

मनुस्मृति में युद्ध और शांति की नीतियों का भी उल्लेख किया गया है। राजा को हमेशा शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यदि युद्ध अपरिहार्य हो जाए, तो उसे धर्म और न्याय के अनुसार युद्ध करना चाहिए। मनुस्मृति में युद्ध के नियमों और सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया गया है। राजा को युद्ध में निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहिए, मंदिरों और धार्मिक स्थलों को नष्ट नहीं करना चाहिए और दुश्मन के नागरिकों के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि राजा को युद्ध जीतने के बाद दुश्मन के साथ उदार व्यवहार करना चाहिए और उसे अपने राज्य में शामिल कर लेना चाहिए। राजा को शांति स्थापित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए। उसे दूसरे राज्यों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी उल्लेख है कि राजा को दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

निष्कर्ष

मनुस्मृति के अनुसार, राजा का धर्म और न्याय की स्थापना करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राजा को धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजापालक होना आवश्यक है। मनुस्मृति में राजा के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यदि राजा इन नियमों का पालन करता है, तो वह अपने राज्य में शांति, समृद्धि और सद्भाव स्थापित कर सकता है। मनुस्मृति में वर्णित सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और इनका उपयोग आधुनिक शासन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष

मनुस्मृति में राजा के धर्म और न्याय की स्थापना के विषय में हमने जो भी सीखा, उसे केवल पढ़कर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में, एक राजा का प्रत्यक्ष अस्तित्व भले ही न हो, परन्तु नेतृत्व के गुणों का विकास हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। चाहे आप एक कंपनी के सीईओ हों, एक परिवार के मुखिया, या स्वयं अपने जीवन के मार्गदर्शक, मनुस्मृति के सिद्धांत आपको सही निर्णय लेने और न्यायपूर्ण आचरण करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, “आस्तेय” ( चोरी न करना ) का सिद्धांत न केवल भौतिक वस्तुओं की चोरी से रोकता है, बल्कि विचारों और अवसरों की चोरी से भी बचाता है। मैंने स्वयं अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जब मैंने दूसरों के विचारों का सम्मान किया और उन्हें उचित श्रेय दिया, तो मेरे संबंध और भी मजबूत हुए। इसलिए, मनुस्मृति के ज्ञान को आत्मसात करें, उसे अपने दैनिक जीवन में उतारें, और एक न्यायपूर्ण और धर्मपरायण जीवन जिएं। याद रखें, एक छोटा सा प्रयास भी एक बड़ी क्रांति ला सकता है। उठो, जागो, और अपने अंदर के राजा को जगाओ!

More Articles

मनुस्मृति के अनुसार राजा को मामलों की सच्चाई कैसे खोजनी चाहिए?

राजा के लिए दान का महत्व और उसके लाभ

मनुस्मृति के अनुसार कर्मों का फल

गृहस्थ आश्रम में नियम और कर्तव्य

FAQs

अच्छा यार, मनुस्मृति में राजा का धर्म क्या बताया गया है? आसान भाषा में समझाओ ना!

देखो भाई, मनुस्मृति में राजा का धर्म सीधा-सादा है – प्रजा की रक्षा करना और उसे खुश रखना। ये समझ लो, राजा एक अभिभावक है और प्रजा उसकी संतान। उसे न्याय से शासन करना है, गरीबों और कमजोरों की मदद करनी है, और यह सुनिश्चित करना है कि सब लोग शांति से रहें।

न्याय कैसे स्थापित करे राजा, मनुस्मृति के अनुसार? क्या आजकल के कानूनों से कुछ अलग है?

मनुस्मृति में न्याय के लिए राजा को बहुत सावधान रहने को कहा गया है। उसे विद्वान ब्राह्मणों और अनुभवी मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए। सबूतों को ध्यान से देखना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के फैसला करना चाहिए। हां, आजकल के कानूनों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें धर्म और नैतिकता पर ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन मूल बात यही है कि न्याय निष्पक्ष होना चाहिए।

राजा को दंड देने का अधिकार कैसे मिलता है? मतलब, कौन से नियम थे उस समय?

राजा को दंड देने का अधिकार उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। मनुस्मृति में कहा गया है कि दंड सोच-समझकर और अपराध की गंभीरता के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जरा सी गलती पर फांसी दे दी! दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना और समाज को अपराध से बचाना होना चाहिए।

क्या राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था? या उस पर भी कोई लगाम थी?

बिल्कुल नहीं! राजा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। मनुस्मृति में साफ़ लिखा है कि राजा को धर्म और नीति के अनुसार चलना चाहिए। उसे अपने मंत्रियों और विद्वानों की सलाह माननी चाहिए। अगर राजा गलत काम करता है, तो उसे भी दंडित किया जा सकता था। याद रखो, राजा बस एक संरक्षक था, मालिक नहीं।

मनुस्मृति के अनुसार, राजा को अपनी प्रजा से टैक्स कैसे लेना चाहिए? क्या कोई खास नियम थे?

हां, टैक्स लेने के भी नियम थे। राजा को प्रजा से उतना ही टैक्स लेना चाहिए जितना जरूरी हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ लूट ले! टैक्स इस तरह से लेना चाहिए कि प्रजा को परेशानी न हो और वो खुशहाली से जी सके। और हां, टैक्स का इस्तेमाल प्रजा की भलाई के लिए ही होना चाहिए, राजा के निजी ऐशो-आराम के लिए नहीं।

अगर राजा न्याय करने में गलती कर दे, तो क्या होता था? क्या कोई उसे सुधार सकता था?

मनुस्मृति में इस बारे में भी बात की गई है। अगर राजा न्याय करने में गलती करता है, तो उसके मंत्री और विद्वान उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। और अगर राजा फिर भी नहीं मानता, तो प्रजा को भी विरोध करने का अधिकार था। हालांकि, विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये समझो, राजा को सही रास्ते पर रखने के लिए एक पूरा सिस्टम था।

आज के समय में मनुस्मृति के राजा के धर्म और न्याय के विचारों का क्या महत्व है? क्या ये आज भी प्रासंगिक हैं?

देखो, मनुस्मृति बहुत पुरानी किताब है और उसके कुछ विचार आज के समय में सही नहीं बैठते। लेकिन, राजा के धर्म और न्याय के कुछ मूल विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे, राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, और सत्ता का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। ये बातें हमेशा सही रहेंगी, चाहे समय कितना भी बदल जाए।