परिचय: यूपी से मानसून की पूरी तरह विदाई और बारिश का लेखा-जोखा

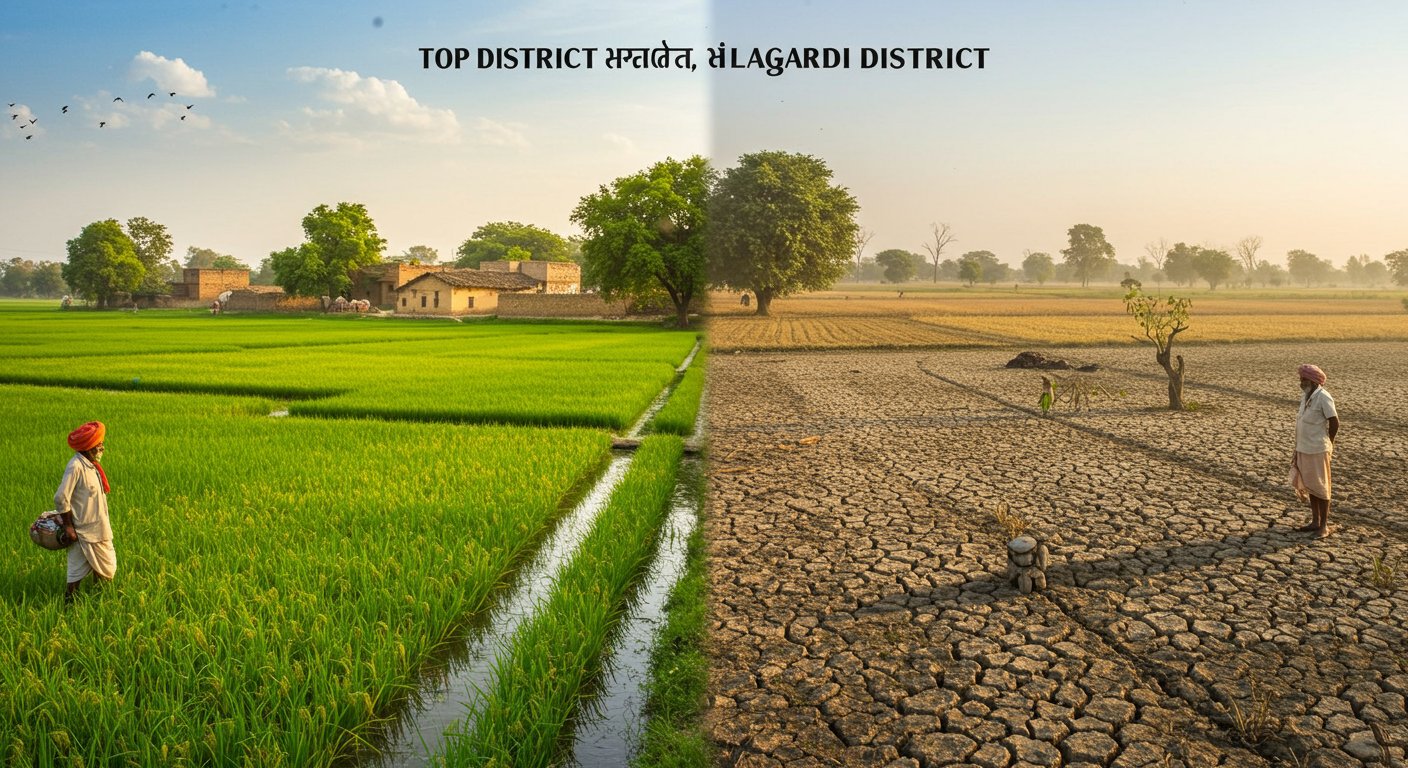

उत्तर प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरी तरह से विदा हो गया है. इसके साथ ही इस बार जून से सितंबर तक के मानसून के मौसम में राज्य में हुई कुल बारिश के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो प्रदेश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल यूपी में कुल 701.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो प्रदेश की औसत वर्षा (746.2 मिमी) से लगभग 6% कम है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि जहां प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, वहीं कुछ ज़िले ऐसे भी रहे जहां उम्मीद से कम पानी बरसा. यह खबर किसानों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून की बारिश ही प्रदेश की कृषि का मुख्य आधार होती है. इस बार की बारिश के पैटर्न से भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी. कुल मिलाकर, इस बार पूरे प्रदेश में औसत से थोड़ी कम बारिश दर्ज की गई, लेकिन इसका वितरण काफी असमान रहा. उदाहरण के लिए, सिद्धार्थनगर ज़िले ने सबसे ज्यादा बारिश के साथ टॉप स्थान हासिल किया, जबकि हाथरस ज़िला सबसे कम बारिश के कारण फिसड्डी रहा. यह जानकारी प्रदेश के मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है.

पृष्ठभूमि: उत्तर प्रदेश में मानसून का महत्व और असमान बारिश का इतिहास

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर खेती पर निर्भर करता है. खेती के लिए मानसून की बारिश का समय पर और पर्याप्त मात्रा में होना बेहद ज़रूरी है. खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का, बाजरा, अरहर और मूंगफली पूरी तरह से मानसून पर ही आश्रित होती हैं. अगर मानसून अच्छा होता है तो किसानों के चेहरे पर खुशी आती है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है. लेकिन, अगर बारिश कम या बहुत अधिक हो जाए, तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है. पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का पैटर्न बदल रहा है. कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है. इस असमान बारिश के कारण किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, जिससे फसल उत्पादन, मिट्टी की उर्वरता और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

वर्तमान स्थिति: जून से सितंबर तक की बारिश के ताज़ा आंकड़े और ज़िलों का प्रदर्शन

मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल जून से सितंबर के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 701.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो औसत से 6% कम है. इन आंकड़ों से पता चला है कि इस बार प्रदेश में बारिश का वितरण बेहद असमान रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत (672 मिमी) के मुकाबले 12% अधिक बारिश (752.5 मिमी) दर्ज की गई, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत (799.2 मिमी) की तुलना में 17% कम बारिश (666 मिमी) हुई. आंकड़ों के मुताबिक, सिद्धार्थनगर ज़िले ने बारिश के मामले में पूरे प्रदेश में टॉप किया है, जहां औसत से कहीं ज्यादा बारिश हुई है. इससे यहां के किसानों और जल स्रोतों को काफी फायदा मिला है. वहीं दूसरी ओर, हाथरस ज़िला ऐसा है जहां बहुत कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे यहां के किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं और सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. प्रदेश के अन्य प्रमुख ज़िलों में भी बारिश का मिला-जुला प्रदर्शन रहा, जिसमें 3 ज़िलों में सामान्य से बहुत कम, 27 ज़िलों में सामान्य से कम, 13 ज़िलों में सामान्य से अधिक, और 2 ज़िलों में बहुत अधिक वर्षा दर्ज की गई.

विशेषज्ञों की राय और कृषि पर प्रभाव

मौसम विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों ने इस साल के मानसून प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त की है. उनके अनुसार, प्रदेश में हुई असमान बारिश के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें स्थानीय मौसम प्रणाली और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव शामिल है. विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च एरोसोल सांद्रता (औद्योगिक उत्सर्जन और प्रदूषण से) के कारण बादलों के लंबे समय तक बने रहने से धूप के घंटे कम हो रहे हैं, जो कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है. जिन ज़िलों में अच्छी बारिश हुई है, वहां धान और अन्य खरीफ फसलों जैसे मक्का और बाजरा की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा. लेकिन, जिन ज़िलों में कम बारिश हुई है, वहां की फसलों पर इसका नकारात्मक असर साफ दिखाई देगा. किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी लागत बढ़ेगी और पैदावार घट सकती है. कम बारिश वाले क्षेत्रों में भूजल स्तर पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है, जिससे आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या भी खड़ी हो सकती है.

भविष्य की चुनौतियाँ, समाधान और निष्कर्ष

मानसून की विदाई के बाद अब प्रदेश के सामने रबी की फसल (गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर, आलू) की बुवाई की चुनौती है. कम बारिश वाले क्षेत्रों में किसानों को रबी की फसलों के लिए सिंचाई के वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना होगा. सरकार को भी इन क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनानी पड़ सकती हैं, ताकि किसानों को पर्याप्त पानी और अन्य सहायता मिल सके. पानी के संरक्षण के उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में पानी की कमी से बचा जा सके. उत्तर प्रदेश सरकार ने भूजल संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें भूजल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम, 2019 लागू करना, प्रत्येक ज़िले में ‘ज़िला भूजल प्रबंधन परिषद’ की स्थापना करना और नए भवनों में वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) संरचनाओं को अनिवार्य करना शामिल है. खेत तालाब योजना और अमृत सरोवर योजना जैसे कार्य भी इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जिससे वर्षा जल को संग्रहित कर भूजल स्तर को रिचार्ज किया जा सके.

कुल मिलाकर, इस बार का मानसून उत्तर प्रदेश के लिए मिली-जुली तस्वीर लेकर आया है; जहां एक ओर कुछ क्षेत्रों को पर्याप्त जल मिला, वहीं कुछ क्षेत्रों को अभी भी पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा. यह स्थिति भविष्य की जल प्रबंधन नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख प्रदान करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सके और कृषि स्थिरता सुनिश्चित हो. यह स्पष्ट है कि राज्य को न केवल तात्कालिक चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है, बल्कि दीर्घकालिक समाधानों पर भी ध्यान देना होगा ताकि हर साल मानसून की अनिश्चितता का सामना करने वाले किसानों को राहत मिल सके और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे.

Image Source: AI